日本人の海外活動に関する歴史的調査 通巻第十冊 朝鮮篇 第九分冊

分類コード:III-010

発行年:1947年ごろ

第二次世界大戦の敗戦による日本人の在外財産処理、戦勝国への賠償支払のために大蔵省が調査会を設置して行った財産評価調査の結果をもとに、大蔵省管理局が作成しし関係各所に配付した報告書。非売品であったが、2000年、小林英夫の監修でゆまに書房から復刻刊行された。

この第九分冊に収録されている第二十一章「戦争と朝鮮統治」には、官斡旋や徴用などの労務動員についての沿革や実状の解説に加えて、各種動員数に関する統計が記載されていることで、国民徴用令の発動後も官斡旋など従前の方式が存続したことがわかるなど、重要な史料となっている。

- Author

- 大蔵省

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

1ページ

第二十章 在外朝鮮人の保護

第一 総説

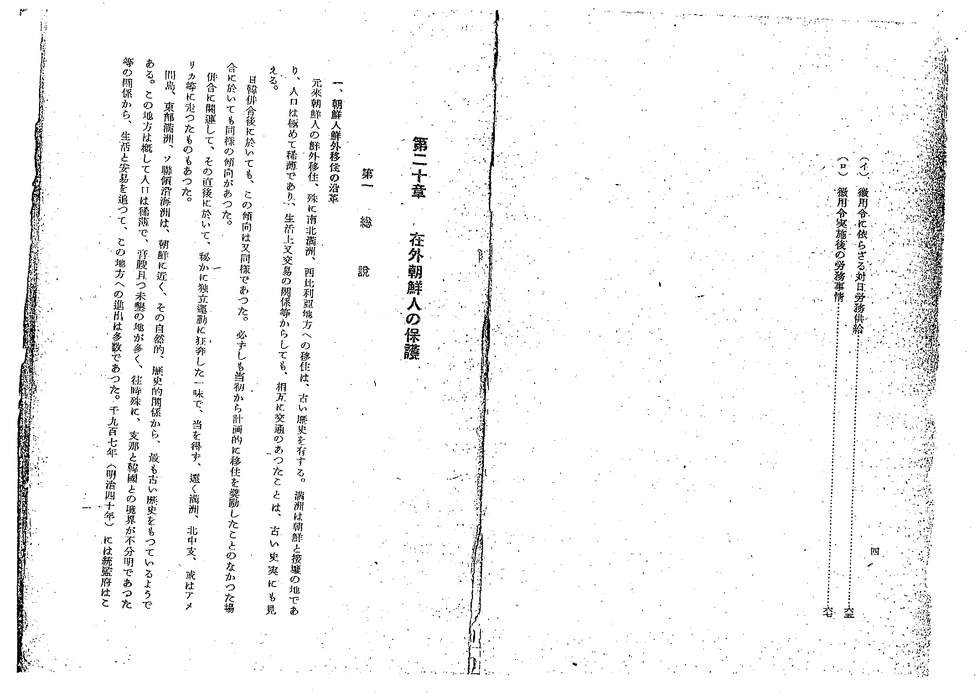

一、朝鮮人鮮外移住の沿革

元来朝鮮人の鮮外移住、殊に南北満洲、西比利亜地方への移住は、古い歴史を有する。満洲は朝鮮と接壌の地であり、人口は極めて稀薄であり、生活上又交易の関係等からしても、相互に交通のあつたことは、古い史実にも見える。

日韓併合後に於いても、この傾向は又同様であつた。必ずしも当初から計画的に移住を奨励したことのなかつた場合に於いても同様の傾向があつた。

併合に関連して、その直後に於いて、秘かに独立運動に狂奔した一味で、当を得ず、遠く満洲、北中支、或はアメリカ等に走つたものもあつた。

間島、東部満洲、ソ連領沿海州は、朝鮮に近く、その自然的、歴史的関係から、最も古い歴史をもつているようである。この地方は概して人口は稀薄で、膏膄且つ未墾の地が多く、往時殊に、支那と韓国との境界が不分明であつた等の関係から、生活と交易を追つて、この地方への進出は多数であつた。千九百七年〈明治四十年)には統監府はこ

65~70ページ

(二)労務の送出

(イ)徴用令に依らざる対日労務供給

支那事変発生前に於ける朝鮮の労務は、中南鮮地方は過剰人口を擁して所謂豊富低廉なる労働市場として、電力の豊富低廉と相俟つて工業の勃興に寄与するところが大きかつたのであるが、其の余剰は之を人口稀薄な西北鮮地方に集団的に移住せしめて、同地方の農業開発に振り向ける方策が講ぜられたのであるが、仍多数の労働力は内地に殺到して内地人労務者及先住朝鮮人労務者の職業を圧迫すると共に、治安上社会上種々の困難な問題を惹起した。

然るに支那事変を契機として労働力の需要は、内外を通じて頓に増大して朝鮮の人的資源は、独り朝鮮のみならず遍く日本全体の労務給源として、戦争遂行上極めて重要なる地位を占めるに至つた。殊に日本内地に於ては、軍動員の関係もあり、労務員不足の現象が特に深刻であつて、朝鮮に期待するところが漸く多きを加へて来た。総督府としては之に応ずるため昭和十三年以来二十数種に近い労務統制令を制定実施して其の態勢を整備したのである。

内地に於ては昭和十四年以降、労務動員計画を樹立し、同年度に於て朝鮮より八万五千人の労務送出を要することゝなつたので、従来実施しつゝあつた募集許可の方法に依る個別渡航の外に、更に内地側事業主に渡航に関する一切を斡旋せしめ之を集団的に渡航せしめる方法に依る計画的送出を行ふことゝしたのである。

然るに其後朝鮮内に於ける労務事情は次第に逼迫し、加ふるに個別渡航の方法に依るときは渡航状況の内容が判明しないため、往々にして朝鮮内に於ける労務需給の平衡を失し.計画的動員に支障を招来するに至つたので、昭和十五年以降朝鮮内に於ても労務動員計画を策定して労務動員の計画的運営を図ることゝし、個別渡航は之を抑制し集団渡航一本にて日本内地に於ける労務の充足を図ることとした。

更に同十六年軍関係方面労働に対して徴用を実施したのであるが、他の方而は時期尚早として徴用を実施するに至らなかつたが、募集許可の方法に依るときは幾多の弊害が認められたので労務送出と事業主の募集行為のみに一任することなく、国家自身の手に依り直接之が募集、詮衡、送出に当ることゝし昭和十七年以降所謂官斡旋集団送出の方法を実施したのである。尚労務者の取扱に付ても、往々にして労務者の送出と謂ふやうな物扱的送出に陥る弊を改め労務者自身をして日本に於ける就労に依つて日本国民たるの資質を練磨すると共に、優秀なる技術を体得せしめ、将来朝鮮の技術水準向上の礎石として活動せしめるやう内地側の受入態制の整備充実に対して特に意を注ぎ、其態制の良くない向に対しては之が送出を停止して之が改善を促す等の方法を採ると共に、朝鮮に於ても各地に練成所を設置して青壮年の資質錬成の指導に力を傾注したのである。

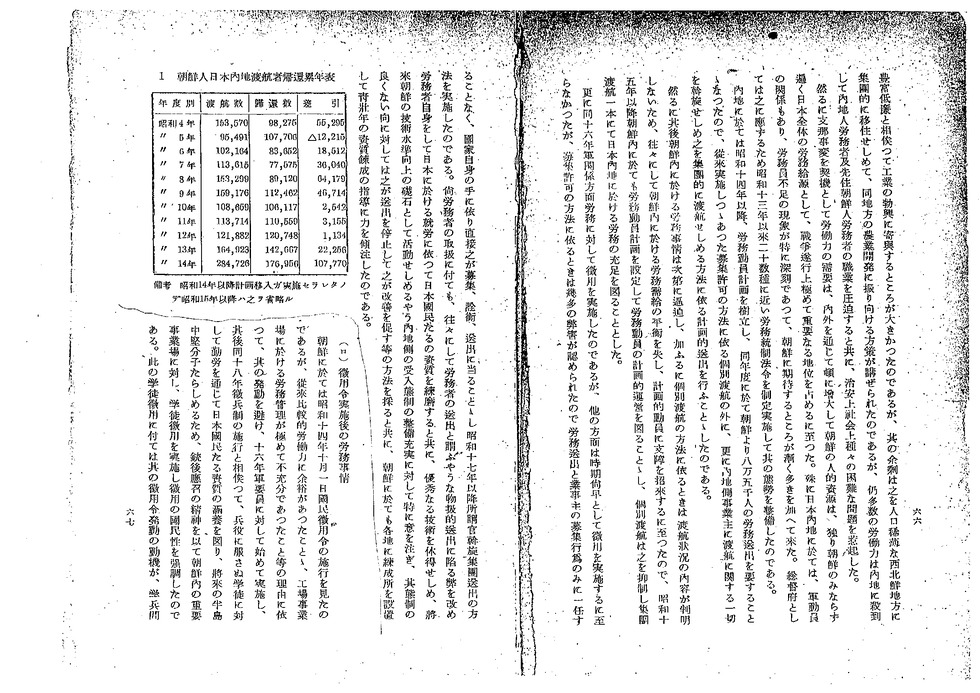

1 朝鮮人日本内地渡航者帰還累年表

|

年度別 |

渡航数 |

帰還数 |

差引 |

|

昭和 4年 |

153,570 |

98,275 |

55,295 |

|

〃 5年 |

95,491 |

107,706 |

△12,215 |

|

〃 6年 |

102,164 |

83,652 |

18,512 |

|

〃 7年 |

113,615 |

77,575 |

36,040 |

|

〃 8年 |

153,299 |

89,120 |

64,179 |

|

〃 9年 |

159,176 |

112,462 |

46,714 |

|

〃 10年 |

103,659 |

106,117 |

2,542 |

|

〃 11年 |

113,714 |

110,559 |

3,155 |

|

〃 12年 |

121,882 |

120,748 |

1,134 |

|

〃 13年 |

164,923 |

142,667 |

22,256 |

|

〃 14年 |

234,726 |

176,956 |

107,770 |

備考 昭和14年以降計画移入ガ実施セラレタノデ昭和15年以降ハ之ヲ省略ル

(ロ)徴用令実施後の労務事情

朝鮮に於ては昭和十四年十月一日国民徴用令の施行を見たのであるが、従来比較的労働力に余裕があつたことゝ、工場事業場に於ける労務管理が極めて不充分であつたこと等の理由に依つて、其の発動を避け、十六年軍要員に対して始めて実施し、其後同十八年徴兵制の施行と相俟つて、兵役に服さぬ学徒に対して勤労を通じて日本国民たる資質の涵養を図り、将来の半島中堅分子たらしめるため、銃後応召の精神を以て朝鮮内の重要事業場に対し、学徒徴用を実施し徴用の国民性を強調したのである。此の学徒徴用に付ては其の徴用令発動の動機が、学兵問題に胚胎して、動もすれば懲罰的意味に解せられ勝ちであつたことゝ、徴用学徒に対する事業場側の理解の不徹底に起因する処遇の不充分等のため諸種の問題を惹起し、果して所期した如き徴用の国家性が、彼等徴用学徒に依つて会得せられたかどうか極めて疑問であつた。学徒徴用と同時に一般労務に対しても同様徴用実施の要請が事業場側並に第一線役所方面に昻つて来たけれども、未だ事業場側の徴用に対する用意不充分でもあり、概して其の時期でなかつたので、一般労務に対する徴用は之を差し控へ、時期の熟するのを待つて、昭和十九年以降日本内地に対しては土建労務を除く、各種事業場に対し、又朝鮮内に於いては労務管理特に優秀なるものを精選し、現員徴用を実施し之等事業場に対する一般徴用を行つたのであるが当時労務動員の方法としては徴用、官斡旋、募集の三本建であつたが、事業場側としては徴用の一本建を希望したけれども、総督府としては勤労の国家性、人格性に鑑みて飽く迄国家の応徴士を受入れるに相応しい事業場のみに徴用を行ふことゝし、朝鮮内に於いては小磯総督は自ら陣頭に立つて、事業場を巡視して労務管理の刷新改善を強調すると共に、内地側に対しては関係官を派遣して労務者の慰問激励を行ふと共に労務割当に当つて特に労務管理の状況如何を条件とする方法を採つて半島労務者に対する処遇の徹底的刷新改善を期したのである。

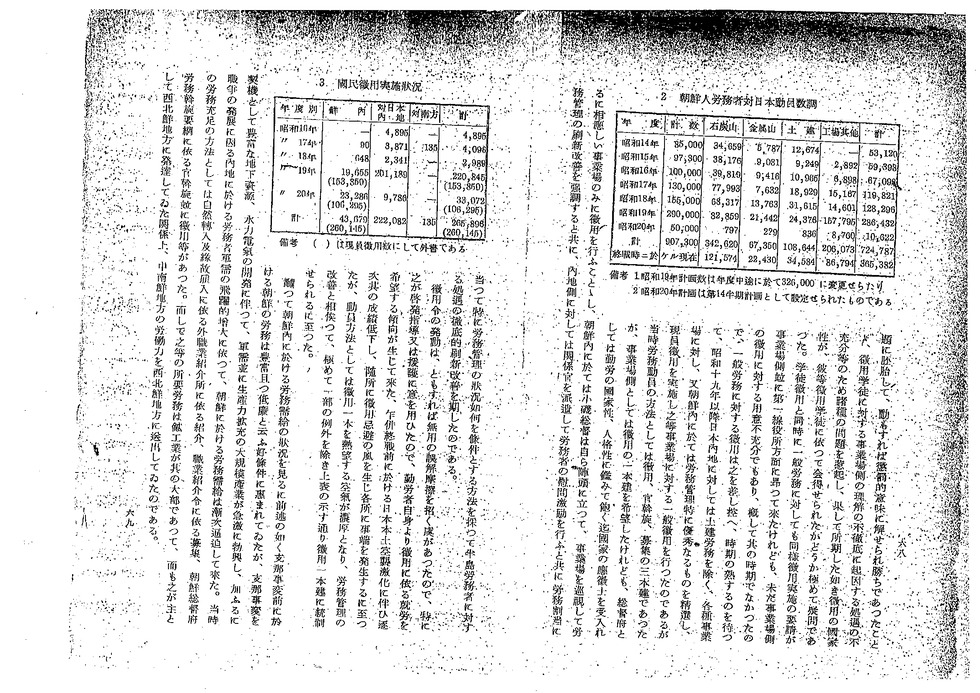

2 朝鮮人労務者対日本動員数調

|

年度 |

計数 |

石炭山 |

金属山 |

土建 |

工場其他 |

計 |

|

昭和14年 |

85,000 |

34,659 |

5,787 |

12,674 |

- |

53,120 |

|

昭和15年 |

97,300 |

38,176 |

9,081 |

9,249 |

2,892 |

59,398 |

|

昭和16年 |

100,000 |

39,819 |

9,416 |

10,965 |

6,898 |

67,098 |

|

昭和17年 |

130,000 |

77,993 |

7,632 |

18,929 |

15,167 |

119,821 |

|

昭和18年 |

155,000 |

63,317 |

13,763 |

31,615 |

14,601 |

128,296 |

|

昭和19年 |

290,000 |

32,859 |

21,442 |

24,376 |

157,795 |

286,432 |

|

昭和20年 |

50,000 |

797 |

229 |

836 |

8,700 |

10,622 |

|

計 |

907,300 |

342,620 |

67,350 |

108,644 |

206,073 |

724,787 |

|

終戦時ニ於ケル現在 |

121,574 |

22,430 |

34,584 |

86,794 |

368,382 |

|

備考 1昭和19年度計画数は年度中途に於て326,000に変更せられたり

2昭和20年度計画は第14半期計画として設定せられたものである

徴用令の発動は、ともすれば無用の誤解摩擦を招く虞があつたので、特に之が啓発指導又は援護に意を用ひたので、勤労者自身より徴用に依る就労を希望する傾向が生じて来た、乍併終戦前に於ける日本本土空襲激化に伴ひ逐次其の成績低下し、随所に徴用忌避の風を生じ各所に事端を発生するに至つたが、動員方法としては徴用一本を熱望する空気が濃厚となり、労務管理の改善と相俟つて、極めて一部の例外を除き上表の示す通り徴用一本建に統制せられるに至つた。

3 国民徴用実施状況

|

年度別 |

鮮内 |

対日本内地 |

対南方 |

計 |

|

昭和16年 |

- |

4,395 |

- |

4,895 |

|

〃 17年 |

90 |

3,871 |

135 |

4,096 |

|

〃 18年 |

648 |

2,341 |

- |

2,989 |

|

〃 19年 |

19,655 (153,350) |

201,180 |

- |

220,845 (153,850) |

|

〃 20年 |

23,286 (106,295) |

9,786 |

- |

33,072 (106,295) |

|

計 |

43,679 (260,145) |

222,082 |

135 |

265,898 (260,145) |

備考 ( )は現員徴用数にして外書である

翻つて朝鮮内に於ける労務需給の状況を見るに前述の如く支那事変前に於ける朝鮮の労務は豊富且つ低廉と云ふ好条件に恵まれてゐたが、支那事変を契機として豊富な地下資源、水力電気の開発に伴つて、軍需並に生産力拡充の大規模産業が急激に勃興し、加ふるに戦争の発展に因る内地に於ける労務者軍需の飛躍的拡大に依つて、朝鮮に於ける労務需給は漸次逼迫して来た。当時の労務充足の方法としては自然転入及縁故雇入に依る外職業紹介所に依る紹介、職業紹介令に依る募集、朝鮮総督府労務斡旋要綱に依る官斡旋並に徴用等があつた。而して之等の所要労務は鉱工業が其の大部であつて、而も之が主として西北鮮地方に発達してゐた関係上、中南鮮地方の労働力を西北鮮地方に送出してゐたのである。

然るに太平洋戦争の勃発に伴つて、中南鮮地方に於ける軍関係土建工事急増し、中南鮮自身に於ても労務需要著しく増大した為に、曩に記述せる如く、終戦直前に於ては中南鮮より西北鮮への労働力送出は甚しく困難となり、特に北鮮の雄基羅津方面に於ては其の大部分の労働力を満洲国より仰ぐ実状を呈し、日本内地への送出並徴兵制の施行に伴ふ急激な青壮年層の大量転出は、地方労働事情に重大な影響を及ぼし、食糧増産に因る農業労力調整の問題と相俟つて労務計画の遂行は愈々困難を加へるに至つた。一方動員の強化に伴ひ各種事業遂行に必要な最低要員確保の要望熾烈を加へ、農業要員制を始め各事業種に亘つて要員制を設け各種産業に於ける労務需給の総合調整を図ると共に学徒動員の強化並に鉱山其他労働力の機動配置等の方法に依り労務動員の完遂に遺漏なきを期した。尚軍土建工事の拡充に伴ひ、勤労報国隊の活動は労務動員上極めて重要なる役割を果たし其の方法は当初其の大部分を愛国班単位の所謂勤労奉仕的部分に依存したが、動員の公正と援護の徹底を期するため漸次勤労報国協力令の発動に移行した。

終戦と共に従来の国家権力に基く動員方法を全面的に解消し、職業紹介所に依る紹介並自由募集の方法に動員体制を切り換へた。

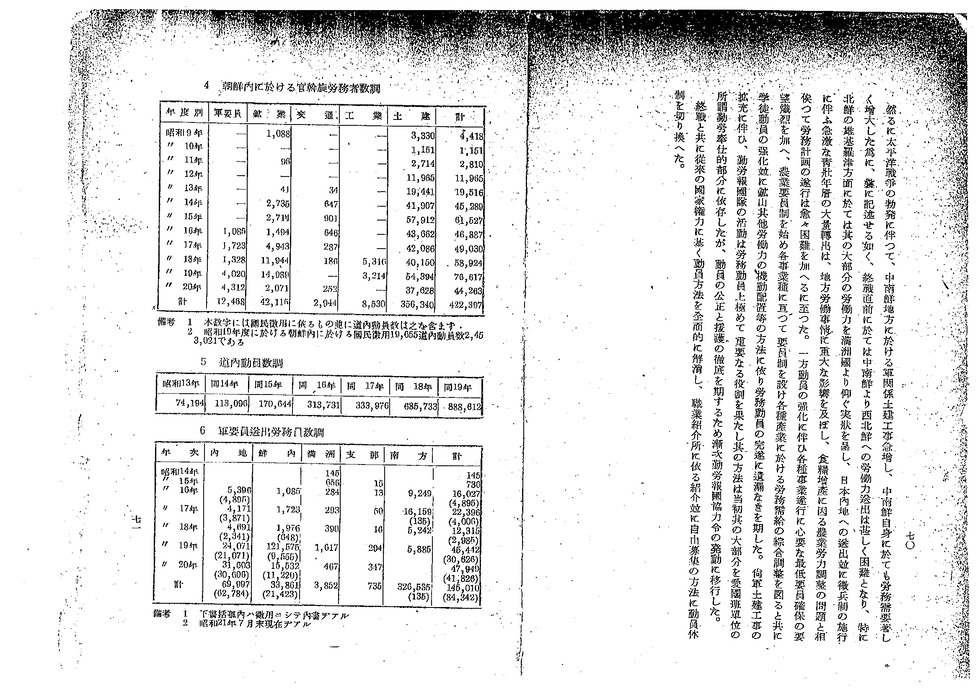

4 朝鮮内に於ける官斡旋労務者数調

|

年度別 |

軍要員 |

鉱業 |

交通 |

工業 |

土建 |

計 |

|

昭和 9年 |

- |

1,088 |

- |

- |

3,330 |

4,418 |

|

昭和10年 |

- |

- |

- |

- |

1,151 |

1,151 |

|

昭和11年 |

- |

96 |

- |

- |

2,714 |

2,810 |

|

昭和12年 |

- |

- |

- |

- |

11,965 |

11,985 |

|

昭和13年 |

- |

41 |

34 |

- |

19,441 |

19,516 |

|

昭和14年 |

- |

2,735 |

647 |

- |

41,907 |

45,289 |

|

昭和15年 |

- |

2,714 |

901 |

- |

57,912 |

61,527 |

|

昭和16年 |

1,085 |

1,494 |

646 |

- |

43,662 |

46,887 |

|

昭和17年 |

1,723 |

4,943 |

287 |

- |

42,086 |

49,030 |

|

昭和18年 |

1,328 |

11,944 |

186 |

5,316 |

40,150 |

58,924 |

|

昭和19年 |

4,020 |

14,089 |

- |

3,214 |

54,394 |

76,617 |

|

昭和20年 |

4,312 |

2,071 |

252 |

- |

37,628 |

44,263 |

|

計 |

12,468 |

42,115 |

2,944 |

3,530 |

356,340 |

422,397 |

備考 1 本数字には国民徴用令に依るもの並に道内動員数は之を含まず

2 昭和19年度に於ける朝鮮内に於ける国民徴用19,655道内動員数2,453,021である

5 道内動員数調

|

昭和13年 |

同14年 |

同15年 |

同16年 |

同17年 |

同18年 |

同19年 |

|

74,194 |

113,096 |

170,644 |

313,731 |

333,976 |

685,733 |

888,612 |

6 軍要員送出労務員数調

|

年次 |

内地 |

鮮内 |

満洲 |

支那 |

南方 |

計 |

|

昭和14年 |

|

|

145 |

|

|

145 |

|

〃 15年 |

|

|

656 |

15 |

|

736 |

|

〃 16年 |

5,396 (4,895) |

1,085 |

284 |

13 |

9,249 |

16,027 (4,895) |

|

〃 17年 |

4,171 (3,871) |

1,723 |

293 |

50 |

16,159 (135) |

22,396 (4,006) |

|

〃 18年 |

4,691 (2,341) |

1,976 (648) |

390 |

16 |

5,242 |

12,315 (2,985) |

|

〃 19年 |

24,071 (21,071) |

121,575 (9,555) |

1,617 |

294 |

5,885 |

45,442 (30,626) |

|

〃 20年 |

31,603 (30,606) |

15,532 (11,220) |

467 |

347 |

|

47,949 (41,826) |

|

計 |

69,997 (62,784) |

33,861 (21,423) |

3,852 |

735 |

326,535 (135) |

145,010 (84,342) |

備考 1 下書括弧内ハ徴用ニシテ内書デアル

2 昭和21年7月末現在デアル

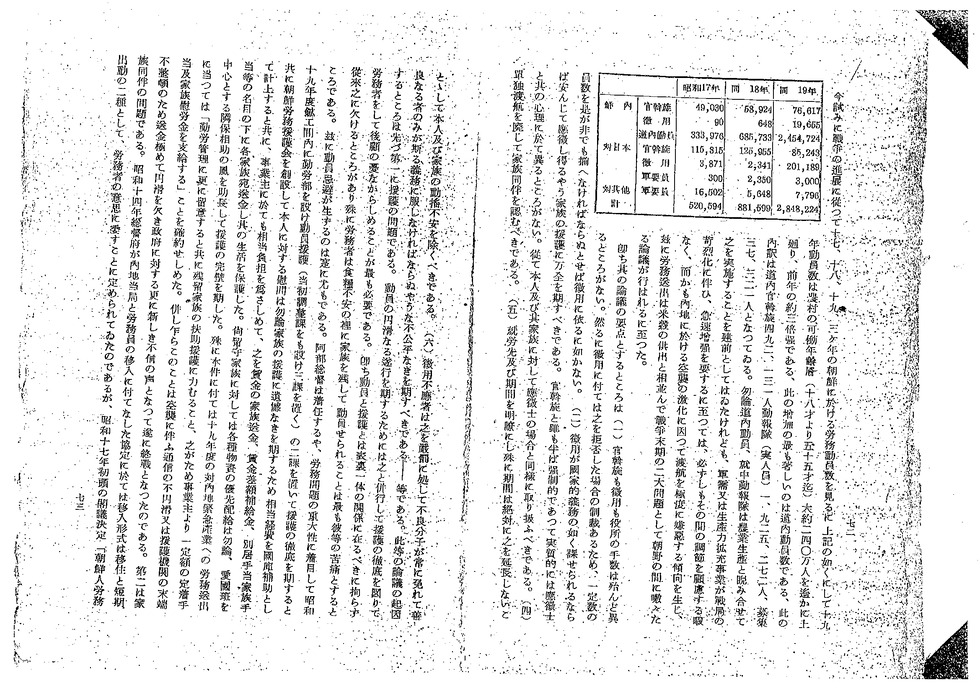

今試みに戦争の進展に従つて十七、十八、十九、三ヶ年の朝鮮に於ける労務動員数を見るに上記の如くにして十九年動員数は農村の可働年齢層(十八才より五十五才迄)大約二四〇万人を遥かに上廻り、前年の約三倍強である、此の増加の最も著しいのは道内動員数である。此の内訳は道内官斡旋四九二、一三一人勤報隊(実人員)一、九二五、二七二人、募集三七、三二一人となつてゐる。勿論道内動員、就中勤報隊は農業生産と睨み合わせて之を実施することを建前としてはゐたけれども、軍需又は生産力拡充事業が戦局の苛烈化に伴ひ、急速増殖を要するに至つては、必ずしも其の間の調節を顧慮する暇なく、而かも内地に於ける空襲の激化に因つて渡航を極度に嫌悪する傾向を生じ茲に労務送出は米穀の供出と相並んで戦争末期の二大問題として朝野の間に嗽々たる論議が行はれるに至つた。

|

|

昭和17年 |

同 18年 |

同 19年 |

|

|

鮮内 |

官斡旋 |

49,030 |

58,924 |

76,617 |

|

徴用 |

90 |

648 |

19,655 |

|

|

道内働員 |

333,976 |

685,733 |

2,454,724 |

|

|

対日本 |

官斡旋 |

115,815 |

125,955 |

85,243 |

|

徴用 |

3,871 |

2,341 |

201,189 |

|

|

軍要員 |

300 |

2,350 |

3,000 |

|

|

対其他 |

軍要員 |

16,502 |

5,648 |

7,796 |

|

計 |

|

520,564 |

881,599 |

2,848,224 |

即ち其の論議の要点とするところは(一)官斡旋も徴用も役所の手数は殆ど異るところがない。然るに徴用に付ては之を拒否した場合の制裁あるため、一定数の員数を是が非でも揃へなければならぬとせば徴用に依るに如かない。(二)徴用が国家的義務の如く課せられるならば安んじて応徴し得るやう家族の援護に万全を期すべきである。官斡旋と雖も半ば強制的であつて実質的には応徴士と其の心理に於て異るところがない。従て本人及び其家族に対して応徴士の場合と同様に取り扱ふべきである。(四)単独渡航を廃して家族同伴を認むべきである。(五)就労先及び期間を明瞭にし殊に期間は絶対に之を延長しないことゝして本人及び家族の動揺不安を除くべきである。(六)徴用不応者は之を厳罰に処して不良分子が常に免れて善良なる者のみが斯る義務に服しなければならぬやうな不公平なきを期すべきである――等である。此等の論議の起因するところは先づ第一に援護の問題である。動員の円滑なる遂行を期するためには之と併行して援護の徹底を図りて労務者をして後顧の憂なからしめることが最も必要である。即ち動員と援護とは表裏一体の関係に在るべきに拘らず従来之に欠けるところがあり殊に労務者は食糧不安の裡に家族を残して動員せられることは最も彼等の苦痛とするととろである。茲に動員忌避が生ずるのは寔に尤もである。阿部総督は着任するや、労務問題の重大性に着目して昭和十九年度鉱工間内に動労部を設け動員援護(当初調整課をも設け三課を置く)の二課を置いて援護の徹底を期すると共に朝鮮労務援護会を創設して本人に対する慰問は勿論家族の援護に遺憾なきを期するため相当経費を国庫補助として計上すると共に、事業主に於ても相当負担を為さしめて、之を賃金の家族送金、賃金差額補給金、別居手当家族手当等の名目の下に家族宛送金し其の生活を保護した。尚留守家族に対しては各種物資の優先配給は勿論、愛国班を中心とする隣保相助の風を助長して援護の完璧を期した。異に本件に付ては十九年度の対内地緊急産業への労務送出に当つては「勤労管理に更に留意すると共に残留家族の扶助援護に力むること、之がため事業主より一定額の定着手当及家族慰労金を支給する」ことを確約せしめた。併し乍らこのことは空襲に伴ふ通信の不円滑又は援護機関の末端不整頓のため送金極めて円滑を欠き政府に対する更に新しき不信の声となつて遂に終戦となつたのである。第二は家族同伴の問題である。昭和十四年総督府が内地当局と労務員の移入に付てなした協定に於ては移入形式は移住と短期出勤の二種として、労務者の意思に委すことに定められてゐたのであるが、昭和十七年初頭の閣議決定「朝鮮人労務者の活用に関する件」は原則として家族渡航は之を認めない方針を確定した。総督府は本方針の決定に当りては、従前通り移住を認め、従て家族渡航を自由ならしめ、出来れば此の際渡航制限を撤廃すべきことを激しく主張したのであるが、遂に当局の容れるところとならず戦争末期に至つたものであるが、昭和十九年度の内地緊急産業部門の労務要請に対しては遂に内地側は雇傭期間の延長に応じた者及新規に動員する労務者に付ては訓練期間六月経過後本人の希望によつて家族の呼寄を認めること」を容認したのであるが終戦と共に実現には至らなかつた。第三は就労先と期間の明示の問題である。作戦の必要上軍要員に付ては特に之を極秘に附せられて来たため、家族の不安は想像に絶するものあり、一般内地向労務に付ても其の就労場所の変更等が行はれるため、就労先を明示しない場合があつたため、之が惹いては一定員数募集に著しい支障を与へるに至つたのである。従て之は爾後に於て改められた。殊に徴用期間は終戦直前に於ける最も喧しい問題であつた。従来当局は一定年限を経過せば、必ず帰還せしめる旨を約束しながら、之を延長して既に長期に及べる者を今尚帰還させない面も本人の生死すら全く不明なるものありとして官庁の不信を詰つたのである。茲に於て総督府は徴用強化と共に、今後絶対に期間を更新しないことを一般に確約し期間に付ては之を石炭山二年、其の他を一年として終戦に至つた。第四は徴用不応者続出の問題である。当初徴用の国家性、崇高性に鑑み、飽く迄各人の自覚に基いて欣然産業戦線に赴かせるため、徒に厳罰主義を以て臨むことを避けたため不応者続出し一定員数を揃へるためには徴用の割当を著しく増して置く必要が生じ、其のために無用の人心の動揺を来たし、忌避者を続出せしめるに至つた。この現象は終戦に近付くに従つて、益々深刻となり厳罰を以て臨まざれば収拾つかざる形勢となり、已むを得ず終戦直前に於て厳罰の態度を明示するに至つたが、昭和十九年度及二十年度六月頃に於ける割当総数に対する渡航比率左の通りで徴用の困難性を物語つてゐる。

割当総数三七二、七二〇。渡航総数二九六、三〇四。比率七九%

就中主要道たる京畿七三%全南七六%慶北八〇%全北七二%にして南鮮の労務事情漸く困難を加へ来り、京城の人心が著しく悪化せる様相を如実に示してゐる。

之を要するに、労務動員の批難を緩和するための援護施設が終戦直前の人心の焦燥と不安、並に内外地側の連絡の不如意のため、その所期の効果を挙げるに至らず、結局動員に対する政府の不信を、更に援護に対する不信によつて倍加したことは何としても敗戦の現実の様相と見るの外ない。