Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

조반(常磐)탄전 조선인 전시 동원 피해자와

유족에 대한 청취 조사

다쓰타 고지(龍田光司)

- 머리말

3년 걸렸는데 아직 갓 시작되었다고 말할 수밖에 없는 한국/조선인 전시 동원 피해자를 찾아 나선 여정에 대해 부족한 보고를 한다.

1회당 조사 기간은 약 3개월 정도로 합계 3회. 서울에서의 준비 및 정리 기간 등을 빼면 실질적으로는 그 반이다. 중앙의 ‘일제강점하 강제동원 피해자 진상규명위원회’(이후 ‘진상규명위’로 생략함)와 지방의 자치행정과 실무 담당자, 읍/면 호적계 분 등 많은 분들께 많은 도움을 받았다. 먼저 감사드리고자 한다. 무엇보다도 고령임에도 불구하고 청취 조사에 응해 주신 피해자분들께 감사드리고 싶다. 또 통역이 없는 경우도 있었기에 서투른 한국어로 조사를 한 적도 있었다. 잘못 알아들은 점 등도 있을 터이지만 향후 조사의 물꼬를 트는 계기가 되길 바라는 심정으로 어렵사리 기록했다. 본국에 귀국한 조반탄전 피해자에 대한 청취 조사는 처음이었을 것이다.

- 조사 개요

(1) 조사 주체 : 서클 평화를 이야기하는 모임, 회장 安島克久(야스지마 가쓰히사)

(2) 조사원 : 1회 및 2회 龍田光司, 3회 斉藤春光(사이토 하루미쓰)와 龍田光司

(3) 조사 시기 및 조사 지역

제1회 2005년 5월 경남 함양군, 강원도 횡성군, 경북 의성/달성군, 충북 제천군

제2회 2007년 5월 충청북도 제천군, 강원도

제3회 2008년 6월 충청남북도, 전북 무주군, 강원도

(4) 조사 내용

제1회 예비조사 : 청취 조사를 위한 단서와 유족과 만남

희생자 명단을 한쪽 손에 들고 사망자가 많은 경남 함양군, 강원도 횡성, 경북 의성 등을 방문. 지방의 진상규명위 실무 담당자, 읍 호적계, 자발적 협력자 덕분에 처음으로 조반 탄전에서 귀국한 생존자를 만날 수 있었다. 또 세 명의 유가족을 만나서 유가족들의 심경에 접할 수 있었다.

마침 이때 고이즈미/노무현회담에서 유해 반환에 관한 합의가 도출되어 한국 매스컴의 관심이 고조되었고 한겨레신문, 서울신문이 취재해 준 결과 찾아가는 곳마다 조사에 협력을 구하기 수월했다.

제2회 제천군, 강원도 : 테마와 지역을 한정

1년의 공백기 후, 다이닛폰나코소탄광의 제천근로보국대에 관한 자료가 있었고 특히 ‘집단폭력’ 사건의 피고와 정착기념사진을 단서로 하여 제천을 중점적으로 조사하였다. 강원도는 조반 탄전의 최대 동원지였다. 횡성군에서는 제1회 때 한 명과 새로 한 명의 생존 귀국자로부터 좀 더 상세한 청취를 할 수 있었다. 유가족들에 대한 청취에서도 일정 수준의 진전이 있었으나 조사 지역은 5개군에 그쳤다. 우송을 통한 희생자 호적 조사는 35통 의뢰 중 회신 4통이었다. 회신을 주신 부분은 제3회 조사 시에 활용할 수 있었다.

제3회 충청남북도와 강원도 : 현지 기관과의 연계 강화

3회째는 사전에 ‘진상규명위’ 조사 3과와 청주시, 옥천읍에 조사 협력 의뢰를 보내고, 조사원도 새로 한 명 추가하여 복수로 수행할 수 있어 다소 진전이 있었다. 첫째로 조사3과가 수고해 주셔서 9명의 생존 귀국자를 소개받았고, 그중 5명에 대하여 간단한 청취 조사가 가능했다는 점이다. 또 하나는 전시 동원에 대한 저항 투쟁에 주목하여 1943년의 후루카와요시마(古川好間)탄광의 ‘집단폭력’ 사건 판결문의 ‘피고’ 명을 토대로 조사하여 ‘피고’의 유가족에 대한 청취 조사가 가능했다는 것이다. 또 옥천읍사무소의 도움으로 3명의 유가족을 소개받아 청취 조사를 할 수 있었다. 후유증으로 인한 피해 및 유해 조사에서도 진전이 있었다.

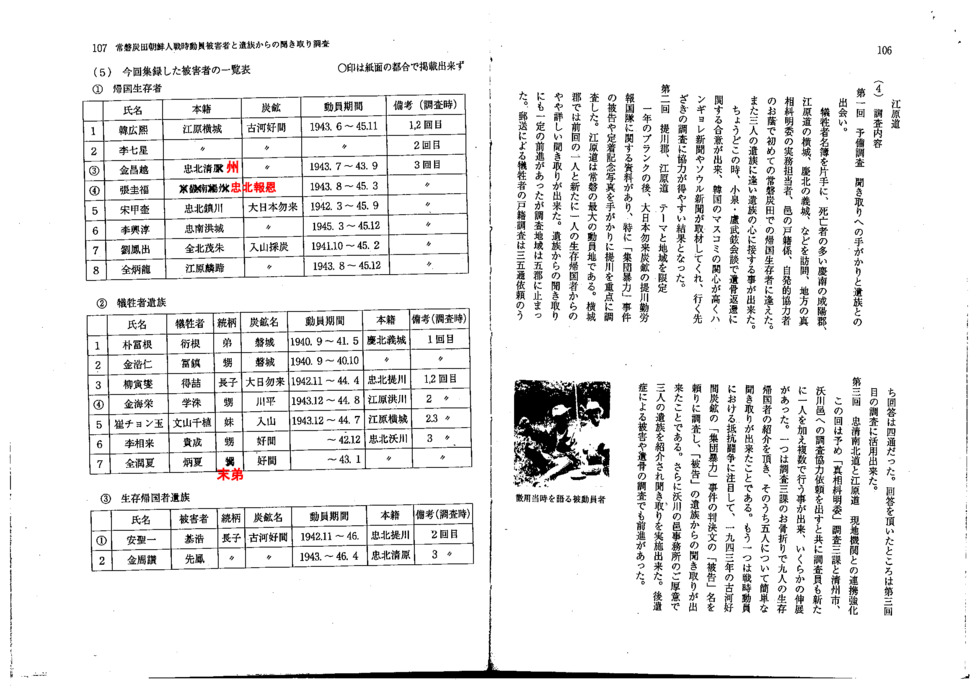

(사진) 징용 당시를 이야기하는 피동원자

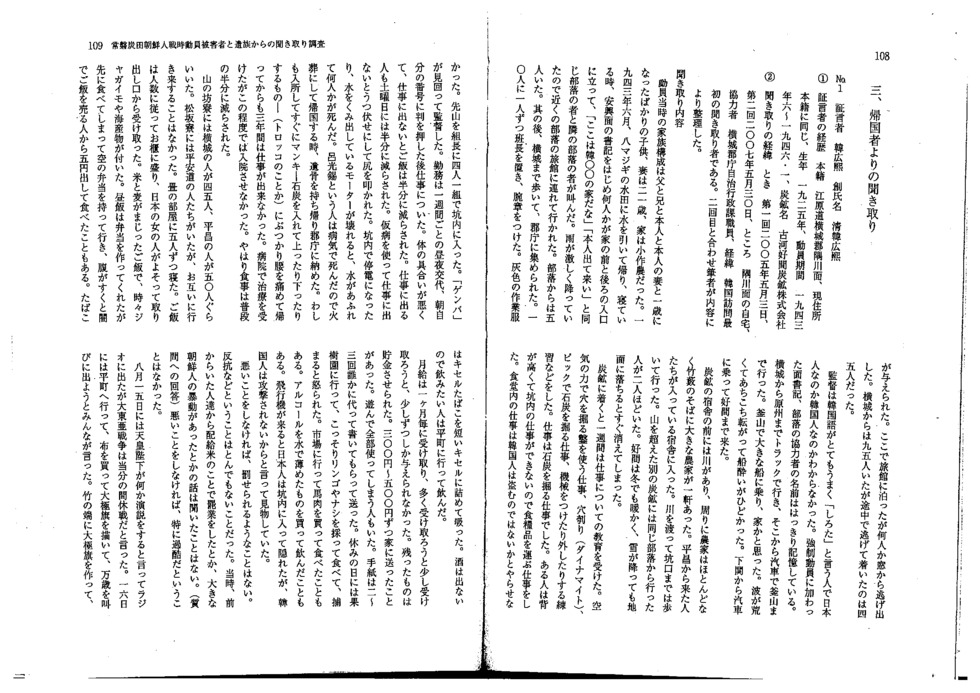

(5) 금번에 청취한 피해자 일람표

〇표시는 지면 관계상 게재 못 하였음.

①귀국 생존자

|

|

성명 |

본적 |

탄광 |

동원 시기 |

비고(조사 시) |

|

1 |

한광희(韓廣熙) |

강원 횡성 |

후루카와요시마 |

1943.6-45.11 |

1.2회째 |

|

2 |

이칠성(李七星) |

강원 횡성 |

〃 |

|

2회째 |

|

③ |

김창월(金昌越) |

충북 청주 |

〃 |

1943.7-43.9 |

3회째 |

|

④ |

장규복(張圭福) |

충북 보은 |

〃 |

1943.8-45.3 |

〃 |

|

5 |

송갑규(宋甲奎) |

충북 진천 |

다이닛폰나코소 |

1942.3-45.9 |

〃 |

|

6 |

이흥순(李興淳) |

충남 홍성 |

〃 |

1945.3-45.12 |

〃 |

|

7 |

유봉출(劉鳳出) |

전북 무주 |

이리야마채탄 |

1941.10-45.2 |

〃 |

|

8 |

전병룡(全炳龍) |

강원 인제 |

〃 |

1943.8-45.12 |

〃 |

②희생자 유가족

|

|

성명 |

희생자 |

관계 |

탄광명 |

동원기간 |

본적 |

비고 |

|

1 |

박부근(朴富根) |

연근(衍根) |

동생 |

이와키 |

1940.9-41.5 |

경북 의성 |

1회째 |

|

2 |

김호인(金浩仁) |

부진(富鎮) |

조카 |

이와키 |

1940.9-40.10 |

경북 의성 |

1회째 |

|

3 |

유인섭(柳寅燮) |

득철(得喆) |

장자 |

다이닛폰나코소 |

1942.11-44.4 |

충북 제천 |

1,2회째 |

|

④ |

김해영(金海榮) |

학수(学洙) |

조카 |

가와히라 |

1943.12-44.8 |

강원 홍천 |

2회째 |

|

5 |

최천옥(崔천玉) |

文山千植 |

여동생 |

이리야마 |

1943.12-44.7 |

강원 횡성 |

2,3회째 |

|

6 |

이상래(李相來) |

귀성(貴成) |

조카 |

요시마 |

-42.12 |

충북 옥천 |

3회째 |

|

7 |

전윤하(全潤夏) |

병하(炳夏) |

막내 동생 |

요시마 |

-43.1 |

충북 옥천 |

3회째 |

③ 생존 귀국자 유가족

|

|

성명 |

피해자 |

관계 |

탄광명 |

동원기간 |

본적 |

비고 |

|

① |

안성일(安聖一) |

기호(基浩) |

장자 |

후루카와요시마 |

1942.11-46. |

충북제천 |

2회째 |

|

2 |

김주찬(金周讚) |

선봉(先鳳) |

〃 |

〃 |

1943. -46.4 |

충북청원 |

3회째 |

- 귀국자에 대한 청취 조사

No.1 증언자 한광희, 창씨명 清韓広熙

① 증언자의 경력 : 본적은 강원도 횡성군 우천면, 현주소는 본적과 같음. 1925년생. 동원기간은 1943년 6월-1946년 1월, 탄광명은 후루카와요시마탄광주식회사.

② 청취 경위 : 제1회 2005년 5월 3일, 제2회 2007년 5월 30일. 장소는 우천면의 자택.

협력자:횡성군청 자치행정과 직원

경위:한국 방문 최초 청취자임. 2회째와 함께 필자가 내용에 따라 정리하였다.

청취 내용

동원 당시 가족 구성은 부친, 형님, 본인, 본인 처, 갓 한살의 아기. 처는 21살이고 집안은 소작인이었다. 1943년 6월 여덟 마지기의 논에 물을 대고 돌아와 자고 있는데 안흥면 서기를 위시한 여러 명이 집 앞과 뒤쪽 입구에 서서 ‘여기가 한 아무개 집인가’ ‘본인 나오너라’라며 같은 마을 사람과 옆의 마을 사람이 외쳤다. 심한 비가 내렸으므로 근처 마을 여관으로 끌려갔다. 마을 사람이 5명 있었다. 그 후 횡성까지 걸어가 군청에 집합했다. 10명당 1명씩 반장을 정하고 완장을 채웠다. 회색 작업복이 배부되었다. 여기서 여관에 묵었는데 몇 명은 창문으로 도망쳤다. 횡성에서 간 사람은 95명이었는데 중간에 도망을 쳐서 도착했을 때 남아있는 사람은 45명이었다.

감독은 한국말을 아주 잘하는 ‘시로타’라는 사람이었는데 일본인인지 한국인인지 알 수 없었다. 강제 동원에 합세한 면 서기와 마을 협력자들의 이름은 분명하게 기억한다. 횡성에서 원주까지 트럭을 타고 갔고, 거기서부터는 기차로 부산까지 갔다. 부산에서 큰 배를 탔는데 집인 줄 알았다. 파도가 심하여 이리저리 구르는 바람에 배멀미를 심하게 했다. 시모노세키에서 기차를 타고 요시마까지 갔다.

탄광의 숙소 앞에는 강이 있고 주위에 농가는 거의 없었으며 대나무밭 옆에 커다란 농가가 한 채 있었다. 평창에서 온 사람들이 묵는 숙사로 들어갔다. 강을 건너 갱 입구까지는 걸어서 갔다. 산 너머 다른 탄광에는 같은 마을에서 간 사람이 2명쯤 있었다. 요시마는 겨울철에도 따뜻하여 눈이 내려도 땅바닥에 닿으면 금방 녹아 없어졌다.

탄광에 도착한 후 1주일 동안 작업에 관한 교육을 받았다. 공기 힘으로 땅을 파는 끌(鑿)을 사용하는 일, 갱 파기(다이너마이트), 픽으로 석탄 캐는 일, 기계를 달았다 떼었다 하는 연습 등을 했다. 일은 석탄을 캐는 일이었다. 어떤 사람은 키가 커서 갱 안의 일을 할 수 없어 식료품 나르는 일을 했다. 식당 일은 한국 사람은 도둑질을 할까 봐 시키지 않았다. 사키야마가 조장이 되어 4인 1조로 갱 안으로 들어갔다. ‘겐바’가 돌아다니면서 감독을 했다. 근무는 1주일마다 주간과 야간을 교대했고 아침에 자기 번호에 도장을 찍은 후 일을 시작했다. 몸이 안 좋아 일을 안 나가면 식사량이 반으로 줄었다. 일을 나가는 사람도 토요일에는 식사가 반밖에 안 나왔다. 꾀병을 부려 일을 쉬면 엎드려서 엉덩이에 매를 맞았다. 갱내에서 정전이 되거나 물을 퍼 올리는 모터가 고장 나면 물난리가 나서 여러 명이 죽었다. 여광석(呂光錫)이라는 사람은 병들어 죽었으므로 화장을 시킨 후 귀국할 때 유해를 가져가서 군청에 맡겼다. 나도 입소하자마자 망키 즉, 석탄을 넣어 올렸다 내렸다 하는 것(토로코인가?)에 부딪혀서 허리를 다쳐 귀국 후 3년 동안 일을 못 했다. 병원에서 치료를 받았지만, 이 정도로 입원은 안 시켜줬다. 역시 식사량는 평소의 반으로 줄었다.

야마노보 숙사에는 횡성 사람이 45명, 평창 사람이 50명 정도 있었다. 마쓰자카 숙사에는 평안도 사람들이 있었는데 서로 왕래하는 일은 없었다. 다다미방에 5명씩 잤다. 밥은 인원수에 맞춰 나무 밥통에 퍼 담고 일본 여자가 밥그릇에 떠서 찬 구멍을 통해 건네주었다. 쌀과 보리가 섞인 밥이었고 가끔 감자와 해산물이 같이 나왔다. 점심은 도시락을 싸 줬는데 점심시간 전에 미리 먹어버려서 배가 고플 때면 빈 도시락통을 가지고 가서 암 밥장사에서 5엔 내고 사 먹은 적도 있다. 담배는 짧은 담뱃대를 이용했는데 잎담배를 담배통에 채워서 피우는 방식이었다. 술은 안 나왔기 때문에 마시고 싶은 사람은 다이라마치에 가서 사 마셨다.

월급은 한 달마다 받았는데 많은 달이든 적은 달이든 조금씩밖에 못 받았다. 쓰고 남는 돈은 저금하게 되어 있었다. 300엔~500엔씩 집에 송금한 적이 있었다. 전부 노는 데 써버리는 사람도 있었다. 편지는 두세 번 다른 사람한테 대신 써 달라고 해서 보냈다. 쉬는 날에는 과수원에 가서 몰래 사과나 배를 따 먹다가 잡히면 혼이 나곤 했다. 시장에서 말고기를 사 먹은 적도 있었다. 물을 탄 알코올을 사서 마신 적도 있다. 비행기가 날아오면 일본인들은 갱 안으로 들어가 숨었으나 한국인들은 공격받지 않을 거라며 구경했다.

나쁜 짓을 하지 않는 한 처벌을 받거나 하지는 않았다. 반항 같은 건 생각도 할 수 없었다. 먼저 온 사람들한테서 배급미 문제로 파업을 했다거나 조선인의 대규모 폭동이 있었다는 얘기는 들은 적이 없다. (질문에 대한 답) 나쁜 짓을 안 하면 특별히 가혹한 일을 당하지는 않았다.

8월 15일에 천황폐하가 무슨 연설을 한다며 라디오에 나왔는데 대동아전쟁은 당분간 휴전이라고 했다. 16일에 다이라마치에 나가서 천을 사다가 태극기를 그려서 만세를 부르러 나가기로 했다. 대나무 꼭대기에 태극기를 만들어 달자며 다 함께 대나무밭에 가서 대나무를 잘랐다. 1~2개월 후에 미군의 인솔하에 니가타에 가서 배를 기다렸는데 몇 날 몇주를 기다려도 배가 안 와서 나가사키로 이동했다. 나가사키에도 배가 없어서 며칠을 기다린 후 짐 싣는 배를 타게 되었다. 저금해 두었던 돈 400엔도 전부 다 써버렸다. 같이 귀국한 6명 중 이 씨만 빼고 다 죽었다. 귀국 후에는 농사를 지으며 살아왔다. 손가락을 다쳤을 때 일본놈들은 잘라버리라고 했지만 안된다며 끝까지 버텼다. 그래서 지금 변형은 되었어도 괜찮다.

(일본인이나 이와키 시민들에게 하고 싶은 말은) 일본에 가기는 갔는데 이제 와서 어쩔 도리가 없는 일이다. 사죄는 없다. 사실은 인정해야 한다. 일본에 다시 한번 가보고 싶다. 벚꽃이 피어있던 게 생각난다.

No.2 이칠성(가명)

- 증언자의 경력 : 본적 및 현주소는 강원도 횡성군 횡성읍, 1923년생. 동원기간은 1943년 6월-1946년 1월, 탄광명은 후루카와요시마탄광주식회사.

- 청취 경위 : 시기는 2007년 5월 30일, 장소는 자택. 협력자는 횡성군 자치행정과 직원. 청취 조사 형식은 거절당하였으므로 그냥 이야기를 나누기로 하고 방문하였다. 따라서 이름도 가명으로 하였다.

청취 내용

동원 당시 세 번째 징용통지서가 와서 식구들에게 폐가 된다고 생각하여 어쩔 수 없이 가게 되었다. 1943년 6월경 횡성면 노무계 사람이 엄청 비가 많이 내리는 가운데 통지서를 들고 찾아왔다. 함께 동원된 사람은 6명이었고 한 명이 반장으로 뽑혔다. 그중에 지금도 살아있는 사람은 W씨와 나뿐이다. 당시 부모님과 세 형제가 농사를 지으며 살고 있었고 결혼한 지 4개월째였다. 군청에 모인 사람은 47명 정도였다. 인솔자는 일본에서 온 조선인이었고 군청 뒤에 있는 신사에 참배하고 우리나라 애국가 같은 걸 부른 후 트럭에 실려 원주로 갔다. (부인 이야기에 의하면 ‘그날은 모심기를 하는 날이라 볼일이 있었고 시어머니가 무서워서 배웅도 못 했다. 새로 닦은 길에서 남편이 손을 흔드는 모습이 보였는데 지금도 그 모습이 눈에 선하다’고 하였다) 동원 경로는 원주(기차) ⇒서울(기차) ⇒부산(배) ⇒시모노세키(기차)⇒도쿄⇒후쿠시마현 요시마 탄광. 부산에서 여관에 하룻밤 묵었고 일본에 도착하자 쌀밥을 주었다. 부산 여관에서 4명쯤 도망쳤다. 출발할 때 인원수를 헤아렸기 때문에 알 수 있었다.

동원지인 요시마탄광은 도청(다이라마치인 것으로 보인다)에서 20리쯤(여기서 1리는 일본의 1리의 약 10분의 1) 더 들어간 곳이었고 바다까지는 20~30리 나가야 하는 장소였다. 노무자에게는 계급이 없었고, 기술자가 있었는데 사키야마라고 했다. 일본인과 조선인이 반반이었고 경상도 등 다른 지역에서 온 사람들도 있었다. 주위에는 다른 탄광도 있었으나 이름은 모르겠다.

작업은 처음에는 지하수 파이프 공사를 하라고 했다. 거의 돈을 받지 못했기 때문에 석탄 캐는 일을 시켜 달라고 부탁하자 일본인들은 오히려 좋아했다. 그 때는 돈을 많이 벌어서 도망칠 작정이었다. 5인 1조로 일했다. 사키야마가 총책임자이고, 갱내에 들어가면 기계로 구멍을 파고 폭약을 설치하여 폭파했다. 다음으로 삽으로 탄차에 실어 운반했다. 처음 구멍을 파서 들어가는 사람은 그다지 위험하지 않지만 계속 굴착을 해서 몇 갈래나 구멍이 생긴 후에는 석탄을 밖으로 퍼내기 때문에 무너질 위험도가 커진다. 내가 일했을 때는 6층째를 전부 파내고 7층째로 들어가려 할 때였다. 몇 번이나 캐내어 노후화된 갱내는 붕괴 위험이 컸다. 무너지는 걸 ‘야마가 기다’라고 말했다.

그러나 우리가 있던 탄광은 모범 탄광이라는 평을 듣는 곳으로 큰 사고는 없었다. 아침저녁으로 조회를 할 때마다 부관이 와서 어디 어디 탄광이 붕괴하였으니 조심하라든지 석탄을 담아 올리는 전차, 케이블을 특히 조심하라는 등의 주의를 들었다. 밥도 충분히 줬다. 주로 보리가 많이 들어있는 잡곡밥을 그릇에 담아 줬다. 조선에서 서민들이 먹는 밥보다 나았다. 담배, 술도 나왔는데 월급에서 떼었는지 아닌지는 잘 기억이 안 난다. 모범 탄광이어서 팬다든지 비인간적인 취급을 받는 일은 없었다. 가끔 높은 사람이 와서 식사 검사를 하고 작업장을 둘러 보았다.

도망쳤다가 잡히면 반쯤 죽는다는 이야기를 듣고 있었기에 도망은 못 갔다. 도망칠 경우, 돈에 여유가 있는 신사처럼 행세하면 괜찮지만 허름한 옷차림으로는 잡히는 건 시간문제였다. 일본어는 말이 통할 정도까지는 익혔다. 일본어는 쉽다.

작업은 아침 7시에 나가서 1시간 조회를 한 후에 시작했다. 정확히 8시간 일하고 1주일마다 주야 교대 근무였다. 하루에 몇 상자 캐라는 지시가 떨어지면 그 물량은 반드시 채워야만 했다. 월급은 한 달에 40엔 정도 받았다. 송금은 한 번에 20엔 보낼 때도 있었고 도망칠 때 필요하므로 모아둘 때도 있었다. 편지는 가끔 썼다. 주변 탄광 사람들과는 왕래하지 않도록 통제를 받았으므로 왕래할 수 없었다.

일요일은 휴일이라서 공원 같은 곳에서 놀았다. 어딘가 나갈 때는 외출증을 발급받아야 했다. 술도 사서 마셨다. 외출해도 20리 이상 떨어진 곳에는 갈 수 없었고, 어떤 놈한테 잡힐지 모를 일이라 도망칠 생각은 없었다. 가게에 가도 살 만한 것이 없었다. 해초로 만든 묵처럼 생긴 것이 있길래 사서 먹은 적이 있다.

8월 15일에 해방이 되었다. 일본인들은 절대로 졌다는 말을 안 하고 휴전이라고 했다. 해방 전 한 달 동안은 비행기가 날아와 잠을 제대로 잘 수 없었다. 15일 이후에도 일을 시켜서 한 달 정도 일했다. 그러다가 미군 인솔하에 니가타에 가서 배를 기다렸다. 탄광을 떠날 때 600엔을 받아왔는데 300엔을 누군가에게 빌려주고 300엔만 갖고 왔다. 니가타에서 미군 소령과 통역이 와서 며칠만 기다리라고 해서 40일정도 기다렸다. 그런데 배가 안 와서 기차를 타고 8일 걸리고 나가사키로 이동했다. 폭격으로 길이 파괴되어 빨리 갈 수가 없었다. 나가사키에서도 당장은 배가 없어 얼마간 기다렸다. 짐을 싣는 배가 있어서 탔다. 연락선이 아니라 자동차와 화물을 싣는 배였다. 파도가 높아서 속도를 내지 못해 뱃멀미가 났다. 배가 흔들릴 때마다 배속까지 뒤집혀서 토하며 고통스러워했다. 일할 때보다 귀국할 때가 더 고생이었다. 횡성에서 온 사람은 다 같이 있었다. 배를 타고 군산에 도착하여 저녁밥을 먹고 기차로 서울까지 갔다. 걸어서 청량리까지 가서 기차를 타고 밤에 원주에 도착했다. 거기서부터 걸어서 횡성까지 갔다(1946.1). 횡성에 도착하니 친척이 와서 식구들이 장티푸스에 걸렸으니 가지 말라고 했다. 그러나 일본에서 이 전란 속에서도 살아 돌아왔는데 병이 무서워서 부모님께 인사도 못 한다는 건 도리에 어긋난다고 생각하여 집으로 갔다. 다행히 병이 나아가는 중이어서 옮지 않았다.

귀국했더니 딸아이가 세 살이 되어 있었다. 그 후에도 농사를 지으며 살았다. 가끔 나를 징용 보냈던 사람을 만나면 내가 패기라도 할까 봐 그러는지 몹시 겁을 냈다. 그래서 “자네가 나를 보내고 싶어서 보냈는가?”라고 묻고 “괜찮다. 마음 쓰지마라”고 말해 줬다. 탄광에서 갱목을 받쳐주는 일을 하다가 수레차 사이에 끼여서 동료가 도와줘서 간신히 빠져나온 적이 있었다. 허리에 타박상을 입어 한 달 동안 병원에 입원했는데 후유증은 없다. 함께 갔던 H는 갱 속에서 구멍을 파서 폭약을 설치하는 일을 했는데 폭발사고가 발생하여 미처 피하지 못하고 몸 앞부분이 새까맣게 탄 적이 있었다. 또 탄광에서 횡성읍 사람 중에 심장병에 걸려 죽은 사람이 있었다. 다들 나더러 장례식을 치러 달라고 해서 화장을 시켜서 절에 있는 공동묘지에 안치시켰다. 처형은 나보다 먼저 일본에 가 있었다. 후쿠시마현의 어느 탄광이었는데 탄광 이름은 모른다. 나는 일본어도 제대로 못하는데 가끔씩 찾아가서 만난 적이 있다. 처형은 일본어를 잘하여 돈도 많이 벌었다고 했다.

No.5 증언자 송갑규(86세)

- 경력: 본적은 충청북도 진천군 방승면(전 광혜원면), 현주소는 본적과 같음. 1922년 생. 피동원기간 1942년 3월-1945년 9월 말, 탄광 명은 다이닛폰나코소탄광.

- 청취 경위 : 2008년 6월 3일 (수), 장소는 자택.

협력자 : 진천군청 행정과 노창호 씨

청취 내용

동원된 탄광명은 ‘복도현 석성군 물래정 대일본 탄광’이다.(1) 동원 당시 가족으로는 부모님은 일찍 돌아가셨고(그래서 고생했다) 숙부과 사촌 동생이 같이 있었다. 당시 나무를 팔아서 생활했다. 학교를 안 다녀서 일본어를 몰라서 고생했다. 우리 면, 방승면에서는 50명, 다른 면에서도 50명, 합해서 100명 있었지.(2) 나코소탄광까지 어떻게 갔느냐 하면, 먼저 면사무소에 모여 차로 천안까지 가서 거기서 기차로 부산까지 갔다. 부산에서 배로 시모노세키까지 가서 다시 기차로 우에노까지 갔다. 그리고 나코소에 도착했다. 도착했을 때가 3월이어서 춥지는 않았다. 벚꽃은 못 봤다.

한바 이름은 중촌(中村) 한바였다. 건물이 몇 채나 있었고 한가운데에 식당이 있었다. 식사는 감자나 잡곡이 들어있는 밥이었고 국은 인간이 먹을 수 있는 게 못 됐다. 반찬은 정어리 등 생선도 나왔다. 단무지는 매일 나왔다. 매일 일만 하느라 갱 안과 한바를 오고 간 기억밖에 없다. 쉬는 날에도 외출 같은 것도 안 했다. 다른 건 모르겠다.

작업 내용은 갱 안에서 석탄을 쌓거나 발파를 돕는 일이었다. 매일 아주 바빴다. 발파를 시키면 엄청난 가루가 날리는데 그 속에서 일했다. 가스 폭발로 죽은 사람도 있었다. 임금은 월 15엔 정도였다. 송금은 15엔 정도 남한테 부탁해서 송금했다. 그 때 보낸 돈을 받았는지 귀국한 후에 물어봤더니 받았다고 했다.

나쁜 짓을 하면 사무실로 끌려가서 맞았다. 노무계 사람 중에 심했던 사람으로 히루타(蛭田), 마쓰에다(松枝), 그리고 사토(佐藤)라는 이름을 기억한다. 사진을 봐도 잘 안 보인다. 폭동 같은 것은 있었다. 말을 안 듣고 거역하는 경우도 있었다.

해방 후 나보다 나이가 많은 8명과 같이 귀국했다. 갈 때와 마찬가지로 우에노를 거쳐서 기차로 시모노세키에 갔고 부산에서 기차로 천안까지 왔다. 도쿄는 폐허가 되어 있었다. 귀국 길은 8월에 출발하여 9월까지 약 한 달 걸렸다. 돈은 안 갖고 있었다. 다 같이 간신히 돌아왔다. 귀국 후 한 달 동안 몸이 아파 일을 할 수 없었다. 그 후로는 땅을 빌려 농사를 지었다. 한국전쟁이 발발하여 고생을 많이 했다. 결혼은 27살 때 했다. 처는 37년 전에 죽었다. 현재 아들 부부와 손자들과 함께 살고 있다. 손자는 지금 학교에 갔다.

탄광 일이 원인인 후유증인지 호흡기가 안 좋아 기침이 나서 병원에 다니고 있다. 밤에도 기침을 심하게 할 때가 있다. 한 달에 한 번 서울까지 통원 치료를 다닌다. 경비도 든다.(청취 조사 중에도 몇 차례 심한 기침을 했다.)

일본인에 대하여. 지금은 아무런 관계도 없다. ‘한’도 없다. (?) 이번 ‘진상규명위원회’의 피해 조사로 피해인정서를 받았지만 아무런 의미도 없다. 보상금 같은 것을 받을 수는 없는지 물어봐 달라.(3)

No.6 증언자 이흥순(81세) 창씨명 安平고우사이

- 경력 : 본적지는 충청남도 홍성군 서부면, 현주소는 호적지와 같음. 1927년생. 동원 기간은 1945년 1월 11일-1945년 12월, 탄광 명은 다이닛폰 나코소탄광.

- 청취 경위 : 2008년 6월 9일 오전, 장소는 자택 근처 논두렁길.

협력자 : 홍성군 ‘진상규명위’ 실무 담당자 오정선 씨

청취 내용

일본에 징용되었을 때 가족은 부모님과 형제가 넷 있었는데 장남은 죽었고 형님이 둘 있고 나는 셋째 아들이었다. (4)

동원당했을 때는 농사도 짓고 소나무 뿌리를 캐서 기름을 만드는 일을 했었다. 토지는 우리 땅 조금하고 나머지는 소작지였다. 지주는 조선인이었는데 당시 우리 군 땅은 3분의 2가 일본인 지주였다. 면장도 국민학교 교장도 주재소 순사도 일본인이었다. 동원 당시 영장은 없었다. 구장이 “누구누구 징용이다. 따라와” 하며 데리러 왔다. 안 가면 두들겨 맞았다. 홍성에서는 50~60명 갔다. 대장은 둘이었다. 어사리에서부터 세 명이 함께 갔다. 1월 8일의 일이었다.

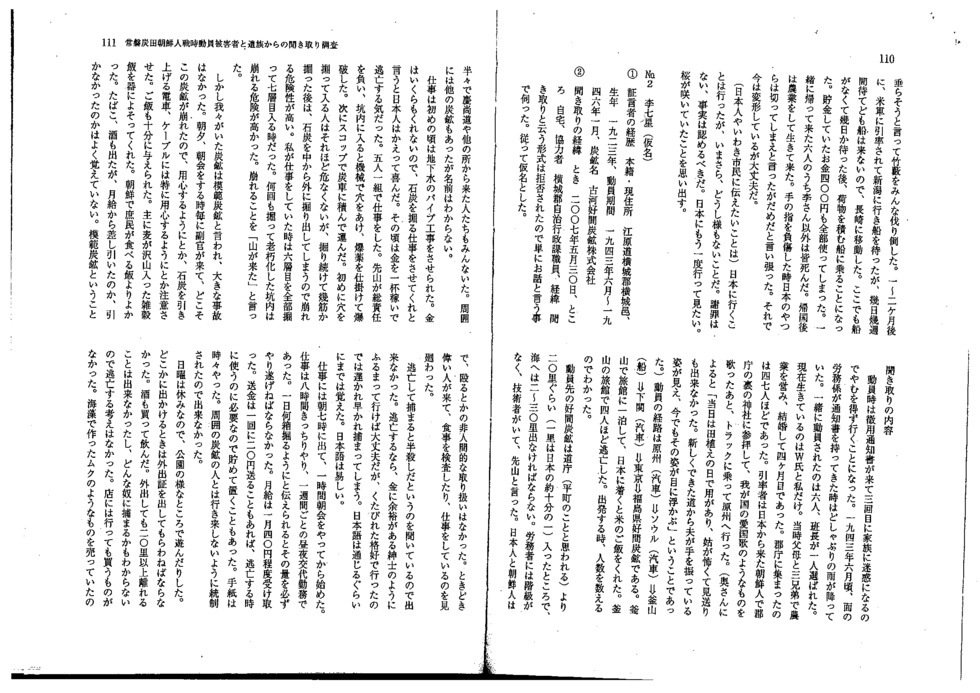

(사진을 보이면서 여기에 할아버님은 안 계십니까? 라고 물었더니)(5) 전신주 옆에 한복 입은 사람이 나다. 이쪽에 있는 키가 큰 사람이 경상면의 호시노 에이칸(20세), 호시노상은 아주 좋은 사람이었다. 보통 한복을 입고 갔다. 작업복 같은 것은 받지 않았다. 어떻게 해서 탄광까지 갔느냐 하면 면에서 홍성까지 걷고 거기서 기차로 부산까지 가서 연락선을 타고 다시 기차를 타고 갔다. 도중에 주먹밥이 나왔는지는 생각이 안 난다. 탄광 이름과 주소는 후쿠시마현 이와키군 다이닛폰탄광 가잔 숙사였다.

일은 내가 어리다보니(당시 17살) 석탄을 싣거나 나르는 일을 했다. 사키야마는 기술자인데 다이너마이트를 설치하는 등 중요한 일을 맡았다. 한국인 중에도 사키야마가 되는 사람은 있었다. 하루 목표는 차 4대와 망키 30(‘망키’라는 말의 의미를 알 수 없었으나 토로코를 뜻하는 것은 아닌지?). 교대제는 2교대제이고 1주일마다 바뀌었다.

임금은 안 받았다. 아주 조금 받았다. 송금은 안 했다. 제일 힘들었던 점은 배가 고파서 죽을 지경이었다는 점이다. 식사는 아침, 점심, 저녁 세 끼. 점심은 도시락. 반찬은 단무지였다. 도시락은 아주 양이 적었다. 미성년이었으므로 술과 담배 배급은 없었지만, 포도주를 받은 적이 있었다. 술도 담배도 돈을 줘도 팔지 않았다. 편지는 한 번 보냈는데 일이 힘들어서 편지를 보낼 기력이 없었다. 한글로 내가 썼다. 간단한 일본어는 할 줄 알았다. 한바에서 요시다 중대장이 자주 때렸다. 한바에는 조선인이 500명 정도나 되었을까, 아니 더 많았다. 조선인 한바에는 식당과 목욕탕이 있었다. 서너 채 있었던가. 목욕탕은 진흙탕처럼 시커멓게 되었다.

홍성에서 같이 간 사람 중에 김성환이라는 이름의 사람이 죽었는지 어떻게 되었는지는 모른다. 다만 홍성에서 간 사람 중에 죽은 사람은 있었다. 죽은 사람은 화장했다. 절에 명단이 있다는 사실은 몰랐다. 폐가 나빠져서 죽는 사람도 많이 있었다. 공습 싸이렌이 울려서 신발을 신은 채로 잔 적이 있다.

해방된 후 다 같이 귀국했다. 도망친 사람도 있어 57~58명 있었는데 20명 정도로 줄어 있었다. 부산에서 기차로 홍성까지 갔다가 다시 걸어서 어사리까지 왔다. 해방 후에도 12월까지 일을 했다. 해방되자마자 귀국한 사람이 있었는지 여부는 모른다.

귀국 후 생활 : 한국전쟁이 터져 군대에 가게 되어 고생을 많이 했다. 허리가 굽은 것은 탄광에 있을 때 위에서 철판이 떨어져 내려 허리를 다쳤기 때문이다. 다쳐도 치료도 못 받았고 일을 쉴 수도 없었다. 같은 한국인이 감독이었는데 매정한 사람이라 패서 일터로 몰아냈다(허리를 보여주는데 커다란 흉터가 남아 있었다.) 막내아들은 몸이 안 좋아 일을 할 수 없으므로 지금도 일을 하고 있다.

일본인에 대한 ‘한’은 있다. 한국 정부의 조사에서 3만원을 준다고 했는데 안 줬다. 조사해도 좀처럼 보상은 안 나온다.(실무 담당자가 ‘실은 여기서도 보상 관련 사기 행위가 있었습니다’라고 말했다.)

No.7 증언자 유봉출(83세) 일본명:기리시마 구로(霧島九郎)

- 경력 : 본적은 전라북도 무주군 안성면, 현주소는 본적과 같음. 1925년생, 동원 기간은 1941년 10월-1945년 2월(3년 4개월), 탄광명은 이리야마탄광, 조반 탄광.

- 청취 경위 : 2008년 6월 17일, 장소는 자택.

협력자: 무주군 진상규명위 실무 담당자 엄승섭 씨, 군청 관광과 통역관 곤도마치요(近藤町代) 씨

청취 내용

동원 당시 가족 상황은 7살 때 아버지가 돌아가시고 어머니가 아이 넷을 키웠다. 형이 있고 내가 둘째고 동생이 둘 있었다. 소유지는 없었으므로 어머니가 그릇 장사를 한다든지 남의 집 일을 도우며 살았다. 동원될 때 면사무소 직원과 순사가 왔다. 일본인은 없었다. 잡혀서 억지로 끌려갔다. 동원 당시 16세였다.

면사무소에 모였는데 안성에서 간 사람은 50명이었다. 학교에 다니던 사람은 4명, 학생은 운전사가 되었다. 반장은 일본어를 할 줄 아는 사람이 맡았다. 그 후 군청에서 영동까지 버스로 갔고 다시 부산까지 기차로 갔다.

탄광작업은 갱 속에서 하는 일로 아주 더웠다. 물이 차오르기 때문에 기계(모터)로 물을 퍼내는 일을 도왔다. 기계 수리. 사키야마는 일본인이었는데 가스가 많다며 다이너마이트는 사용하지 않고 픽으로 석탄을 캤다. 갱내 사고는 있었지만, 같이 간 사람 중에 죽은 사람은 없다. 도망친 사람은 있다. 그 사람은 형무소에 갔다. 술만 마시고 일은 안 하며 소란을 피워 송환 당했다. 안성의 김정식이라는 사람으로 일본인들도 무서웠던 것이 아닐까. 회사에서는 도주 방지를 위하여 기차 시간이 되면 역 앞에 ‘도리시마리(단속반)’를 배치했다.

임금에 대하여 : 1엔짜리 물건을 살 때는 표를 이용하여 샀다. 저금은 700엔 모았다. 어머니가 돌아가셨을 때 집에 보내 달라고 했는데 안 보내줬다. 그래서 그때 전부 송금했다. 그 돈은 잘 받았다고 했다. 차남이었기 때문에 안 보내준 것이다. 귀국할 때 돈을 받았는지 여부는 기억이 안 난다.

식사는 하여튼 배가 고파 죽을 지경이었다. 강원도 사람은 배추를 훔쳐 먹다가 잡혀서 무거운 걸 들고 있는 벌을 받고 구타를 당하기도 했다. ‘배가 고파서 훔쳤는데 뭐가 나쁘냐’고 말했다 한다. 숙사에는 도주 방지를 위한 격자문 같은 건 없었다. 외출은 신뢰받는 사람은 자유롭게 가능했다. 나는 센다이까지 놀러 간 적도 있다. 휴일인 일요일에는 대개 숙사에서 지냈으나 근처 학교 운동장에서 축구 같은 것을 한 적도 있다.

귀국한 건 해방되기 전인 2월이었다. 만기가 되었기 때문에 같이 갔던 사람들이 다 같이 돌아왔다. 갈 때와 마찬가지로 기차와 배를 타고 돌아왔다. 별다른 고생 같은 건 없었다. 함께 귀국한 이들 중에 지금도 살아있는 사람으로는 전정수가 있다. 전화할 수 있다.(전화를 걸었더니 마침 집에 없었다. 기회를 만들어서 다시 만나기로 했다. 피해 신고는 제출한 것 같았다)

당시 작업으로 인한 후유증은 없다. 바로 밑의 남동생은 서울에서 죽었고 막냇동생은 군대에서 몸이 망가져서 죽었다. 동생들 생각을 하면 지금도 눈물이 나온다. 일본에서 하루는 이런 일이 있었다. 무거운 철제봉을 힘들여 간신히 운반하는 일을 하고 왔는데 그때 감독이 ‘뭐하러 왔느냐’라고 비아냥거려서 화가 치밀어서 그 감독을 패주고 도망을 쳤다. 그렇지만 선배들이 모여서 일본인과 협상을 해 줘서 무사히 수습되었다. 그런 연유로 특별한 ‘한’ 같은 건 없다. (부인이 말한 바에 의하면 몇 년 전에 매년 5만원씩 모아서 일본으로부터 보상금을 받아낸다는 이야기가 있었다 한다. 동네 두 사람이 중개자였고 서울에서 온 여자가 돈을 모아서 갔는데 어떻게 되었느냐고 물었다. 이에 대해 그 자리에 동석한 진상규명위의 실무 담당자는 “진상 규명 관계는 내가 책임자이니 그런 이야기가 있으면 먼저 나에게 연락해 달라”고 말했다)

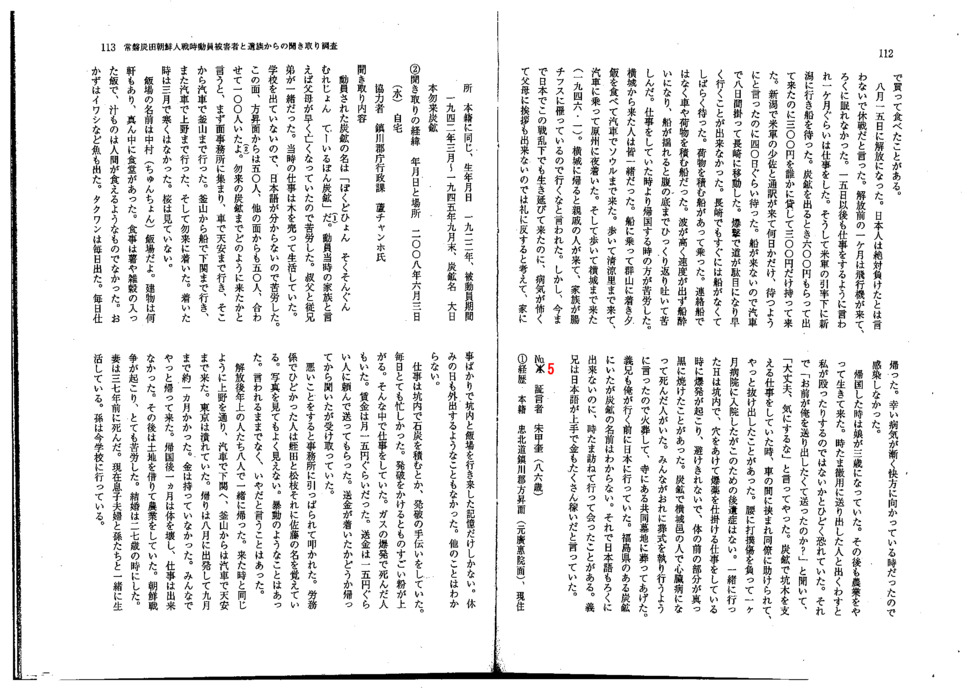

즐거운 추억 같은 건 없다. (이때 사진을 보이며 60년 전 아오바숙사 제4 숙사의 사진인데 뭔가 생각나는 점은 없습니까? 라고 물었더니) 한바에는 음식을 만드는 아가씨와 아주머니가 4명 있었고 60명 정도가 함께 식사했다. 숙사에는 방이 많았다. (사진을 보면서) 여기서 생활했다. 숙사는 도로 옆에 있었고 매점도 있었다. 표로 수건을 산 게 생각난다. (갑자기) “기미가-요-가” “가타노미…”(라며 노래를 부르기 시작했다. 후반은 의미 불명) 우리나라의 애국가 같은 것을 일본에서 부르게 했다. 히라마쓰(平松)라는 사람하고 같이 일했고, 근처에 있던 집에 놀러 간 적도 있다. 정말 좋은 친구로 지냈다. (사진을 계기로 분위기가 매우 부드러워져 우리의 방문을 부인과 함께 아주 기뻐해 주었다)(6)

No.8 증언자 전병룡(86세)

- 경력 : 본적지는 강원도 인제군 기린면, 현주소는 본적지와 같음. 1927년생(만85세). 동원 기간은 1943년 8월-1945년 12월(2년 4개월), 탄광 명은 이리야마채탄, 조반 탄광.

- 조사 경위 : 2008년 6월 11일 오후, 자택 툇마루

조사 협력자 : 기린면사무소 이동우 씨

청취 내용

당시 가족 구성은 부모님과 형제자매 8명으로 나는 장남이었다. 가업은 농업 소작농(지주는 조선인). 동원 당시 모를 심을 때였는데 구장과 순사 등이 와서 도망가면 아버지를 나 대신 잡아갈 거라고 했다. 내 나이 딱 스무살 쯤이었다. 우리 동네에서는 나 혼자였고 면사무소에 집합했다가 걸어서 군청으로 갔다. 군청에는 갈 사람들이 많았다. 거기서 우리를 버스에 쑤셔 넣더니 부산까지 갔다. 버스에는 많은 사람이 타고 갔는데 가다가 언덕길을 못 올라가서 멈춰서면 다들 내려서 버스를 밀었다. 서울에서 부산까지도 전부 버스로 갔다. 1대당 30명 정도씩 태워서 두 대로 갔다. 배에서는 토하는 사람도 있었지만 나는 괜찮았다. 숙박 장소에서 도망치는 사람이 있었다. 그 후 기차로 이동했고 역 근처에 탄광이 있었다. 탄광 이름은 조반 탄광. 복도현 석성군 고희정 아오바. 이리야마탄광이 아니다.(7) 탄광에서 하던 일은 석탄을 캐서 삽으로 차에 퍼담는 일. 더워서 일을 할 수 없을 지경이었다. 가끔 물에 몸을 담그면서 일을 했다. 옷은 입지 않고 알몸이었다. 사키야마는 드릴로 구멍을 뚫어 발파제를 장치한 후 폭파시켰다. 작업중에 등에 탄차가 들이받아 크게 다쳤다. 병원에는 안 보내줬고 며칠간 쉬었을 뿐 다시 일하러 나가야 했다. (등을 보여 주었다.)

일은 3교대제로 1주일마다 바뀌었다.

임금은 안 받았다. 막걸리 한 잔 값도 안 되는 금액이었다. 동원당했을 때 임금에 관한 설명이 있었는지 여부는 모르겠다. 탄광에 간다는 이야기는 듣고 있었다. 모집에 많은 돈이 들었다는 이야기도 들었다. 집으로 송금을 하는 일은 사감이 맡아서 해준다고 했는데 귀국 후 가족들에게 물었더니 아무도 못 받았다고 했다.

숙사에서는 사감을 뭐라고 불렀는지 생각이 안 난다. 숙사에 있는 일본인은 전부 선생님이라고 부르고 인사를 해야 했다. 숙사 하나에 300명 정도 살았던 것 같다. 일하러 나갈 때는 5~7명씩 조를 짜서 갔다. 식사는 말도 안 될 만큼 적었다. 세 끼 나왔는데 점심은 도시락이고 양이 적었다. 쌀 외에 감자, 고구마, 보리 등이 섞여 있었다. 물을 마셔서 배를 채웠다. 담배하고 술 배급은 있었다. 나는 몸집이 작아 일을 많이 못 한다고 하며 지급받지 못했다. 휴일에는 씨름대회 등을 한 적이 있다. 도망가다가 잡히는 사람도 많았는데 잡히면 그냥 맞는 게 아니라 거의 죽다시피 맞았다. 패다가 기절하면 물을 끼얹어 또 팼다. 사이토(斉藤)와 에구치(江口)라는 일본인이 특히 심했다. 한국인 반장 등은 때리지 않았다. 반항 같은 건 한 적이 없다. 이러라면 이러고 저러라면 저랬다.

해방을 맞이한 후에도 계속 일을 했다. 그러던 중 집단으로 요구도 하게 되었다. 집회 같은 것도 있었다. 그러다 오나하마(小名濱)에서 미군이 와서 탄압했다. 미군은 다이라(平)에 있었는데 맞닥뜨리는 일은 없었다. 탄광은 산속 깊은 곳이었으므로 공습을 받은 적은 없었다.

귀국은 기차를 탔는지 확실치 않다. 먹을 것이 없어서 힘들었다. 어디서 어떻게 되었는지 모르겠다. 인천에서 배를 내렸는데 그 후 어떻게 되었는지도 모르겠다. 춘천에서부터는 걸어서 갔다. 집에 도착하니 음력 12월이었다. 동원중 좋은 일이라곤 하나도 없었다. 그 후 아무런 인사도 없다는 것. 분한 마음은 크다. 그 후 한국전쟁에 나갔다. 죽은 사람도 많았다. 징용, 징병. 무사히 돌아온 사람도 있었지만 죽은 사람도 많았다.

4.희생자 유족에 대한 청취

No.1 증언자 박부근(희생자 박연근의 여섯째 남동생)

- 증언자의 경력 : 주소는 강원도 의성군 비안면, 1936년생(해방 당시 9살, 국민학교 2학년), 대구에서 고등학교를 졸업한 후 면사무소 직원을 하다가 정년퇴직. 처와 둘이서 생활. 본가는 소유 토지가 많았음. 차남과 6남은 토지 상속 없음. 본가는 대가 끊김.

- 희생자 박연근의 경력 : 본적은 강원도 의성군 비안면, 1921년 1월 19일생. 1941년 5월에 사망. 탄광 명은 이와키탄광, 사망 원인은 압사(당시 20세).

- 청취 경위 : 2005년 5월 7일 오후, 자택에서 청취(전날 읍사무소에서 호적 확인). 조사 협력자 : 송태경, 古船場睦子 부부

청취 내용

둘째 형이 동원되던 당시 나는 5살 정도여서 아무것도 모른다. 압사했다는 이야기는 못 들었다. 둘째 형도 땅이 없었으므로 (아마 모집에 응모하여) 돈을 벌기 위하여 일본에 갔던 것이다. 둘째 형은 보통학교를 나왔으므로 일본어는 할 줄 알았을 것이다. 본가는 동부리 401번지. 여기서 좀 떨어진 곳에 있다. 둘째 형은 20세로 미혼이었으므로 자식이 없어 산소를 지킬 사람이 없다. 지금 어디에 산소가 있는지도 모른다. 유해는 외백부가 가지러 가서 재를 받아 돌아왔다고 한다. 아버지 박홍구는 1955년에 돌아가셨고 어머니도 30년 전에 돌아가셨다. 현재 숙부가 대구에 있고, 일본에는 와세다대학을 졸업한 숙부도 있고 조카딸도 오사카에 있다. 처도 오사카에서 태어났다. 현재 정부가 실시하고 있는 진상규명에 관해서는, 대구에 있는 조카들이 신고하려고 했으나 자료가 없어서 그만둔 것 같다. 박정희 정부 때 협상으로 일본은 보상금을 지불한 거로 되어 있다. 이제 와서 재청구해도 몰상식하다는 소리를 들을 뿐이다. 굳이 청구해봐야 의미가 없다. 이 근방에서는 그 당시 보상금 30만원을 받았다는 이야기는 들은 적이 없다. 둘째 형과 함께 이 동네에서 간 사람으로는 김옥석 씨가 있다. 3년 전에 돌아가셨는데 지금 부인 혼자 살고 있다. 가까우니 만나보면 좋을 것이다. 형제처럼 친하게 지냈다. 일본에서 지냈던 이야기는 별로 못 들었다. 일본 국민들에게 하고 싶은 말은 일본과는 가장 가까운 형제 나라이니 과거에 있었던 일은 하루빨리 청산하고 사이좋게 지내자는 것이다.(조사를 끝내고 선물로 이와키의 버럭 더미에서 가지고 온 석탄이 섞인 ‘버력’을 줬다. 박부근 씨는 솟구치는 감정을 억누르면서, 젊은 나이에 죽은 차남을 생각하다 “아버지는 생전에 마음의 병을 얻어서 돌아가셨다. 아버지 산소에 이 흙을 뿌려 주고 싶다”며 말을 잃었다. 아버님의 슬픔에 잠긴 세월을 지켜봐 온 박부근 씨의 진솔한 감정일 것이다)

No.2 증언자 김호인(희생자 김부진의 조카)

- 증언자의 경력 : 본적은 강원도 의성군 안평면, 현주소는 본적과 같음. 1937년 9월생(69세). 부인은 사망. 자식 부부의 손자들과 함께 생활함. 당시 농지 2단보 소유.

- 희생자 김부진의 경력 : 본적은 증언자와 같음. 1923년 10월생. 1940년 9월 24일 탄광 입소, 1940년 10월 10일 사망(입소 후 2주 만에 병사, 18세), 우치고무라 (內鄕村)궁. 탄광 명은 이와키 탄광. 1939년 결혼(장남 1941년생, 현재 의정부 거주, 회사원).

- 청취 경위 : 2005년 5월 7일, 자택(전날 읍사무소에서 호적 확인).

조사 협력자 : 송태경, 古船場睦子(통역) 부부

청취 내용

숙부가 동원되던 당시 상황은 거의 모른다. 숙모 권 씨는 2~3년 같이 살다가 집을 나갔고 두 아이는 백부/백모인 증언자의 부모가 키웠다. 보상금 같은 건 모르고 유해를 가지러 간 큰 사촌의 여비 부담이 힘들었다는 이야기를 들었다. 보상금 같은 것은 안 나왔다고 들었다. (라고 말하며 상당히 심한 취급을 받았다는 인상을 받았다) 이번에 정부가 실시하고 있는 진상 규명 피해 조사는 증거가 아무것도 없어서 신고 할 수가 없다. 아버지는 20년 전, 어머니는 16년 전에 돌아가셨고 나는 국민학교 2학년 때 해방을 맞이하였으므로 아무것도 모른다. 어쩔 도리가 없다. 일본인에게 하고 싶은 말은 원망스럽기는 원망스럽지만 (이하 나는 말을 알아들을 수 없었음) “뼛속까지 일본인에 대한 억한 감정이 스며들어 있다. 개 돼지만도 못한 취급을 받았다. 이제 와서 말해서 뭐 하겠는가” “일본에 자료가 있으면 그걸 내놓고 보상해야 한다” “보상을 통하여 사실을 인정해 주길 바란다”(라고 통역됨. 확인했더니 온화한 성품의 김호인 씨는 조용히 고개를 끄덕일 뿐이었다) 의정부에 사는 사촌은 1년에 한 번은 거르지 않고 아버지 김부진 씨 산소에 성묘를 온다.(8)

No.3 증언자 유인섭(희생자 유득철의 장남)

- 증언자의 경력 : 본적은 충청북도 제천군 금성면, 현주소는 강원도 원주시. 1931년생(부친 사망 시 국민학교 5학년).

- 희생자 유득철의 경력 : 본적은 증언자와 같음. 1909년생. 1944년 4월 사망. 사망 원인은 탄차 폭주. 탄광 명은 다이닛폰나코소탄광. 기재: 과거장(이데쿠라사(出藏寺)) 재해 원부

- 청취 경위 : 2007년 5월 29일 자택에서 청취. 1차 방문 시 면사무소의 협력으로 호적 확인(원주로 이전), 2차 방문시 중앙 진상규명위의 협력으로 피해 신고를 했음이 판명되어 청취하게 되었다. 이미 방문의 목적과 의도에 대하여 충분히 이해하고 있던 터라 진심으로 환대받으며 청취할 수 있었다. 전시 동원의 한 측면을 알 수 있는 귀중한 증언을 얻을 수 있었다.

청취 내용

아버님이 동원되던 당시 나는 국민학교 3학년쯤이었다. 아버님은 소유지가 없어 여러 장사에 손을 댔지만 잘 안 풀려 돈을 벌겠다는 생각으로 ‘징용’에 응했던 것 같다.(9)

아버지가 돌아가셨을 때(1909년생, 당시 35세)의 기억은 어머니와 친척 어른이 같이 유해를 가지러 갔다가 온 것. 당시 국민학교 5학년이었다. 그 후 어머니는 작은 땅에서 농사를 지으며 세 동생을 키우느라 많은 고생을 했다는 것. 어머니는 아버지보다 연상이라 57세 때 돌아가셨다(1907년생).(10) 당시 아버지는 산업 전사로 동원에 응했으므로 학교에서 위문문을 쓰라고 해서 썼더니 선생님이 집은 가난하지만 아주 잘 썼다며 칭찬해 주시고 게시판에 붙여줬던 적이 있었다. 이것이 졸업생 명부다. 해방된 해에 학교를 졸업하고 그 후 2년쯤 금성면사무소에 근무했다. 사정이 생겨서 그만둔 후 충주에서 공무원 비슷한 일을 했다. 처와는 17살 때 결혼했다.

지금은 연금과 네 딸이 보내주는 생활비로 생활하고 있고 장남이 교통사고로 숨져서 두 손자를 거두고 있다. (본인은 아주 정정하고 건강해 보였고 두뇌도 명석했다. 원주에 이사를 한 것은 1978년이며, 고향인 성내리 옆 월굴리도 1979년에 댐 공사로 수몰되었기 때문이라고 여겨진다. 어릴 때부터 어머니를 도우며 불행을 극복하며 살아온 준절한 품격이 느껴졌다. 유인섭 씨와의 면담을 통하여 우리 방문을 매우 기뻐해 주고 있다는 것을 알 수 있었다. 앞으로도 가능한 한 협력하여 이와키 시민과의 교류의 가교가 되어 주시기를 바란다)

No.5 증언자 최천옥(희생자 文山千植의 여동생)

- 증언자의 경력 : 본적은 강원도 횡성군 서원면, 현주소는 강원도 원주시 부론면, 1936년 4월생(74세)

- 희생자 文山千植의 경력 : 본적은 증언자와 같음. 1922년생(동원 당시 22세), 동원 기간은 1943년 12월 3일-1944년 7월 16일. 탄광 명은 조반 탄광(아오바 제4 서숙사), 사망 원인은 급성 복막염(과거장, 소젠지(惣善寺)).

- 청취 경위 : 2008년 6월 12일, 장소 : 시청 자치행정과 집무실.

협력자 : 행정과 이민선 씨, 진상규명위 실무 담당자 이청희 씨

청취 내용

당시 가족 구성은 부모님과 오빠와 언니와 나(막내딸), 5인 가족이었다. 원래 6형제였는데 2명 죽고 3형제 남아 있었다. 오빠는 1943년 경 사촌과 함께 동원되었다 한다. 동원 때 상황은 모른다. 당시 8세 정도였던 나를 업어주고 이뻐해 준 기억밖에 없다. 얼굴도 잘 기억이 안 난다. 살아서 돌아온 사촌한테 들은 이야기로는 ‘당시 6명이 일했다. 와이어가 끊어져서 탄차에 끼여 크게 다쳤다. 1주일 입원한 후 병원에서 숨졌다’고 했다. 유해는 사촌이 보내줬다고 했는데 누가 갖다줬는지는 모른다.

보상금은 없었다. 사진은 보내왔는데 부모님이 돌아가셨을 때 같이 태워버렸다. 송금은 없었는데 담배를 보내온 적이 있다고 했다. 부모님은 아들을 잃고 낙담하여 해방 후 곧 돌아가셨다. 나는 18살이었으므로 결혼하여 남편과 살게 되었다. 남편은 좋은 사람이어서 자식도 다섯 낳았고 자식들은 각기 독립해서 살고 있다. 남편은 30년 전에 죽어서 지금은 혼자 살고 있다.

희생자유족회가 생겨서 ‘돈을 보내온 것만으로는 안된다. 어느 병원에서 어떻게 죽었는지 정확히 확인시켜야 한다’고 해서 유족회 직원과 회원들이 소송을 제기했다. 나는 제1차 일본 방문시에는 비행깃값이 없어서 못 갔다. 제2차 방문 시에는 20명 정도가 비행기로 갔다. 일본의 커다란 법원이었다. 어디에 있는 뭐라는 법원인지는 모른다. 그 후에 다른 사람들이 몇 번 갔는지도 모른다.(11) (‘희생자 명부’에 의하면 오빠의 소속은 아오바 제4서숙사였다. 나가사와 시게루(長澤秀) 씨가 보관하고 있었던 당시 사진을 눈물을 글썽이며 한참 동안 바라보고 있었다. 조반 탄전 관계자 중에 이런 재판에 이미 참여한 사람이 있었다는 점이 처음으로 판명되었다)

No.6 증언자 이상래(53세) 동원 피해자의 조카

- 증언자의 경력 : 본적은 충청북도 옥천군 북면, 현주소는 충청남도 대전광역시. 1955년생. 직업은 아파트 관리인.

- 희생자 미야모토(宮本)(李)貴成의 경력 : 본적은 증언자와 같음. 1920년 2월 27일생. 1942년 12월 17일 사망. 사망 원인은 낙반 압사(중증 사망). 동원 탄광 명은 후루카와요시마탄광(마쓰자카 숙사, 사키야마부).

- 청취 경위 : 2008년 6월 17일, 장소는 자택(부인 동석).

청취 내용

숙부의 동원 당시 일은 아무것도 모른다. 1960년대에 돌아가신 저의 할머니는 제가 10살 때 매일 매일 대문을 열어놓고 울면서 아들들이 돌아오기를 기다렸던 생각이 난다. 자세한 건 당시에 몰랐는데 나중에 이장님한테 들어서 알게 된 것은 할머니는 장남, 차남, 삼남까지도 강제 동원으로 빼앗기고 셋째 숙부 이외는 행선지도 몰랐는데 도중에 도망쳐서 살아 돌아왔다는 것. 아들의 죽음을 믿을 수 없어 매일 기다렸던 것이 아닐까.

이번 정부 조사에서는 돌아가신 숙부 이야기라든지 이장님이 증명해 주셨기 때문에 신청할 수가 있었다. (우리 방문을 진심으로 기뻐해 주었고 할머니 생각이 나서인지 숙부에 대한 어떤 정보도 소중하게 경청해 주었다. 부모의 자식에 대한 정이 전해지면서 유족 방문이 얼마나 중요한 일인가를 재인식하게 되었다)

No.7 증언자 전윤하(65세) 동원 피해자의 막내 남동생

- 증언자의 경력 : 본적은 충청북도 옥천군 옥천면, 현주소는 시내 아파트. 1943년 1월생 (형이 사망한 날에 태어났음). 직업은 아파트 관리인.

- 희생자 전병하의 경력 : 본적은 옥천군 군북면, 주소는 충청북도 보은군 대전면. 1923년 9월 12일생. 탄광 명은 후루카와요시마탄광. 1943년 1월 12일 사망(19세 4개월), 사망 원인은 차량 폭주, 갱내 변사(초주인(長壽院)).

- 청취 경위 : 2008년 6월 16일, 장소는 증언자의 자택.

협력자: 옥천읍 호적계 오한두 씨

청취 내용

나는 형이 죽은 날에 태어났다고 한다. 동원 당시 형 외에 누나와 부모님이 계셨다. 어머니는 형 말고도 한국전쟁 때 누나도 잃어 정신 이상이 생겨 열차에 치여서 1975년에 돌아가셨다. 보은군에서 농사를 지으며 살았다.

동원은 면사무소 직원이 와서 데리고 갔다. 가난하여 돈을 벌기 위해 갔다고 했다. 유해는 누군가가 혼자 가지러 갔다고 들었다. 여비 등에 대해서는 들은 바가 없다. 그 후 어머니의 슬픔은 깊었다. 그리고 누나까지 잃었으므로 두 자식을 잃은 것이다.

한국 정부의 진상규명사업에 관해서는 2006월 4월에 피해자 유족임을 인정받았다. 그러나 그 후에 어떻게 된 것인가. 일본인과 일본 정부에 대한 생각은, 나는 집안이 가난하여 고등학교도 못 갔다. 지금은 아파트 관리인을 하며 살고 있지만, 아들한테도 돈을 보내줘야 하는 상태다. 생활이 어려워서 피해자 보상을 기대하고 있다. 일본은 선진국이 되었으니까 돈도 있다. 당시에 강제노동을 시켰으니 그 자손들에게 생활이 될 정도의 보상은 해야 하는 것 아닌가 생각한다. 현재 탄광의 후계자가 있다면 보상을 해야 한다. 호적에는 형의 사망 신고자로 오타 히로시(太田寬志)라는 사람 이름이 있는데 꼭 찾아내서 형 소식을 듣고 싶다. (옥천읍에 보관된 호적의 전병하 항목에는 ‘福島県石城郡好間村大字上好間古河好間炭鉱第一新斜坑南電車坑壱千弐百昇本 卸左圧에서 사망〇〇1943년1월, 入ㅇ글동거엇 太田寛志 신고’라고 되어 있다.

- 귀국자 유족에 대한 청취 조사

No.2 증언자 김주찬(78세) 피해자 김선봉의 아들

- 증언자의 경력 : 주소는 충청북도 청원군 옥산면, 1930년생.

- 동원 피해자 김선봉의 경력 : (선봉은 호적상의 이름이고 보통 정만(正萬)이라고 했음) 본적은 증언자 주소와 같음. 1900년생. ‘집단폭력 사건’ ‘피고’ 당시 연령은 43세(1943년 4월). 동원 기간은 1943년경-1946년 4월(주찬 18세), 탄광 명은 후루카와요시마탄광. 사망한 해는 귀국 후인 1948년(주찬 23세 때 사고사).

- 청취 경위 : 2008년 6월 4일 자택에서 실시.

협력자 : 청원군 자치행정과 윤청롱 씨, 박종안 씨, 청주경제통상과 (통역관) 신임선 씨

청취 내용

어떻게 동원되었는가 하면 밥을 먹고 있는데 면사무소까지 오라고 하여 나간 채 돌아오지 않았다. 아버지 동원 당시의 가족은 아버지와 숙부와 내가 같이 살고 있었다. 아버지 다음에 곧이어 숙부도 홋카이도로 동원되었으므로 나는 혼자 남게 되어 남의 집에 살면서 일을 해주며 생활했다. 아버지는 매달 10엔에서 20엔씩 꼭 송금해 줬다. 아버지는 술도 안 마셨다. 송금은 오창에 있는 우체국으로 보내왔는데 지폐에서 특별한 냄새가 났던 것을 기억한다. 보내온 돈을 모아서 땅을 샀다. 1000평 정도였다.

아버지가 회사에 반항했다는 이야기를 들은 적은 있다. 경찰서에서 죽을 만큼 두들겨 맞았다고 들었다. 왜 반항했느냐 하면 감시가 심했고 시끄러웠고 쉽게 사람을 패고 자유를 주지 않았기 때문이라고 했다. 경찰에서 맞아서 장애 같은 것이 남았다는 이야기는 못 들었다. 아버지는 귀국 후 반항한 것에 대해서 마을회관 같은 곳에서 이야기했다. 일본 여성은 친절하다든지…하여튼 유머 감각이 있는 사람이었다. 노래 솜씨가 뛰어나 주위 사람들이 듣다가 반할 지경이었다. 특히 민요를 잘 불렀다. 작고 야윈 사람이었지만 쉽게 남과 싸우는 사람은 아니었다.(12)

해방 후 30엔을 갖고 있었는데 귀국하는 도중 한 푼도 못 남겼다고 했다. 탄광에서는 흰밥을 배불리 먹을 수 있었다고 말했다. 일본인에 대해서는 개인적으로는 다 좋은 사람들이라고 생각하지만, 감정적으로는 좋지 않은 감정을 가지고 있다.

- 한국 방문 조사와 증언의 분석

(1) 희생자 유족의 생활과 생각

- 이번 한국 방문 조사의 최초 계기는 도치기현의 ‘下野조선문제연구회’의 손대용(孫大勇) 씨의 ‘아리랑 통신’ No.22의 보고와 기슈(紀州)광산의 현지 조사 보고에 자극을 받아 동원 희생자(한국에서는 현지 사망자라고 말함)의 본적이 판명되어 있을 경우 그 유족을 찾자는 데서부터 시작되었다. 이런 조사에 관한 정혜경 씨의 조언을 살려서 무엇을 위한 조사이냐는 원점으로 돌아가 희생자에 대한 위령과 유가족에 대한 위로라는 관점을 중시하려고 마음을 썼다. 이 마음은 지금도 변함이 없다.

- 현재까지 알려진 조반 탄전의 탄광 희생자는 나가사와 시게루(長澤秀) 씨에 의하면 296명이다. 조사의 첫걸음은 이 ‘전시하 조반탄전 조선인 광부 순직자 명부’를 토대로 이를 지역별, 군별로 정리하여 일부 수정한 ‘사망자 명부’를 한손에 들고 가장 희생자가 많았던 지역에 대한 방문 조사부터 시작했다. 현지에서 조사를 지원해 준 것은 각 읍/면의 호적계와 시민들의 자발적 헌신적 협력 덕분이다.

조사 주체인 ‘서클 평화를 이야기하는 모임’은 이와키 나코소지역을 중심으로 지역의 전쟁 상흔을 조사하고 평화 교육을 위하여 전쟁전시회를 개최하는 등 20년 전부터 활동해 온 공민관(마을회관) 서클이다. 최근 수년 동안 아시아 사람들에 대한 가해 행위 등과 관련하여 지역의 조선인 전시 동원에 관련된 활동을 하고 있고, 나가사와 시게루 씨 중개로 ‘사할린 이중징용관계 조사단’이라든지 ‘유족 일본 방문’ 수용에도 전면적으로 협력하고 있다. 방문 조사의 주체는 이 서클이다. 앞으로 피해자 및 희생자의 유가족 수용 등도 검토하고 있다.

- 현재 동향이 판명된 희생자 유가족은 청취 조사를 한 8명과 호적부, 전화 등을 통해서 유족임이 판명된 10명, 도합 18명이다. 귀국 후 사망한 전시 동원 피해자 유족에 대해서는 청취를 한 3명을 포함하여 16명의 정보를 알아냈다. 청취 조사를 한 8명을 중심으로 유족의 실태를 보고한다.

희생자 유족 중 가장 많은 것은 자식(딸 5명, 아들 2명), 다음으로 많은 것이 조카 4명, 남동생 3명, 아버지, 손자가 각 1명, 면회 거부, 망실이 각 1명이었다. 희생자의 처가 살아있는 경우는 0건으로, 안타깝게도 가장 힘들었던 당사자로부터는 사망 당시 얘기를 들을 수 없었다. 손자와의 전화 연락에서는 조부의 사망 시 상황에 대해 대부분 아는 바가 없었다.

- 호적부 조사에 관하여. 남원과 함양에 대한 제1회 조사 이후 제2회 우송에 의한 조사 의뢰는 10여군데의 읍 또는 면의 호적계 직원들이 수고해 줘서 실시되었다. 협력 덕분에 판명된 점은 상기 1개 읍, 1개 면 외에 의성읍, 제천금성면, 울진읍, 옥천읍 등 6개 읍면이다. 호적 조사의 의의는 일본 지배시대의 것이 남아있는 경우는 사망지 신고인의 이름이라든지 가족 관계 등을 알 수 있는 중요한 자료이다. 본적지의 번지수까지 알 수 있는 경우는 제적부를 통하여 거의 확실하게 희생자를 찾아낼 수 있다. 6・25전쟁이 치열했던 강원도 등에서 원부가 남아있지 않은 경우가 많아 조사가 어려웠다. 도치기현의 우송 조사는 상당히 높은 비율로 회신이 있었던 것 같은데 2007년 조사에서는 개인정보 보호 관점에서 유족이 아닌 경우는 대사관을 통하여 실시하라는 충고문까지 송부되어 왔다. 정부나 당사자에게 그 의사가 없을 경우 전시 희생자의 실태는 파악하지 못한다는 말인가?

- 희생자가 기혼자인 경우, 당사자가 따로 토지를 소유한 경우는 농사를 지어 자녀들을 키우지만 그렇지 않은 경우는 이혼하여 혼가를 떠나 자녀들은 조부모가 키우는 경우가 많았던 것이 아닌가 싶다. 자녀가 국민학교를 다닐 나이에 해당하면 아버지를 위해서 위문문을 써서 보낸 기억을 갖고 있었다. 또 청취 조사는 못 한 두 딸의 경우는 홀로 노후를 보내고 있거나 시설에서 생활하고 있었기 때문에 면회할 수 없었다. 금번의 정부 피해 조사에서도 신고를 못 했다. 다른 한 명의 딸은 박정희 정부 시절의 조사 시 신고를 하여 위로금을 받았다.

희생자가 독신이었을 경우는 그 산소를 지킬 사람이 없어 망실되었다. 본가의 조카나 동생에 해당하는 유족들은 젊은 나이에 세상을 떠난 희생자를 애도하는 부모들의 비탄을 전해 줘서 가슴이 아팠다. 아들의 죽음으로 목숨이 단축된 아버지의 모습, 대문을 열어놓고 매일 밤 아들이 돌아오기를 기다린 할머니의 모습, 등에 업어 주던 마음씨 착한 오빠에 대한 생각 등. 지금도 살아 숨 쉬는 유족들의 희생자에 대한 심정을 알 수 있었다.

- 마지막으로 유해 반환과 희생자에 대한 보상, 부조(扶助) 문제에 관하여. 공무상 병사(病死)에 대해서는 모집기에는 각 탄광의 광부 부조 규칙, 관 알선기에는 근로 보국대원에 준하는 부조 규칙(관 알선 노무자 원호 규칙 등), 징용기에는 국민 징용 부조 규칙에 따랐던 것 같다. 모집기에 이와키 탄광에 동원된 후 10일 만에 병사한 김부진의 경우는 유해를 받으러 간 유족의 여비 지급조차 제대로 안 한 것 같아 지금까지도 원한을 남기고 있었다. 다만 질문에 답한 대부분의 유족은 유해를 받아 왔으며 현재 시내에 남아있는 3구, 파주 보광사에 송환된 20여구의 유해는 당시 어떤 사정이 있어 못 찾아갔는지는 알 수 없다. 즈이호지(瑞芳寺) 절에 보관된 1구는 현지 호적 조사에서는 찾아낼 수 없었다. 이번 방문으로 간죠지(願成寺) 절에 보관된 급성폐렴으로 사망한 박수복에 대해서는 본적인 울산에서 경주로 이동한 여동생의 소재를 확인할 수 있었다. 금번 진상규명위원회의 조사 성과라고 할 수 있다.

(2) 귀국한 전시 동원 피해자에 대한 청취

- 귀국자들에 대한 청취의 경위와 증언의 개요

조반 탄전에 전시동원된 피해자 중에서 현재 생존자를 찾아낼 수 있었던 것은 대부분 2004년에 한국 정부에 설치된 ‘일제강점하 강제동원피해 진상규명위원회’의 협력 덕분이다. 조사1과, 훗날의 3과, 그리고 지방위원회의 실무 담당자들의 협력 없이는 불가능했다. 특히 제3회 조사에서는 전시 동원 피해 신고자 중 후쿠시마현 해당자이며 현재도 살아 계시는 249명 중에서 44분에게 전화 연락을 하여 9명으로부터 면담 양해를 얻어 주셨다. 3주간의 체류기간에 ‘집단폭력’ 사건 관련과 유족 방문도 이루어지는 가운데 6명의 피해자를 만나 직접 이야기를 들을 수 있었던 의미는 크다.

제1회 조사에서 최초로 동원자 청취 조사 대상이 된 한광희 씨는 횡성 자치행정과의 협력으로 갓 시작된 전시동원피해신고자 293명 중 조반 탄전에 동원되었고 면회에 동의해 준 분이다. 지역에서 두 번째로 큰 탄광인 후루카와 요시마에 2년여 동안 동원된 체험을 가지고 있다. 관 알선기의 강제연행의 실태와 노동, 대우, 해방, 귀국의 전 과정을 비교적 리얼하게 알 수 있었고 일본인에 대한 생각도 언급되어 있다.

같은 때 동원된 이칠성에 대한 청취는 두 번째 방문 시에 이루어졌다. 공표를 전제로 하지 않는 청취 조사였으나 귀중한 내용을 포함하고 있었으므로 가명으로 내용만 보고했다. 특히 동 탄광이 ‘동일본 최고’의 우량광을 자랑하던 실태를 일부 반영해서 ‘모범 탄광’ 이라는 증언 내용으로 이어진 것 같다. 그런 의미에서 유화적으로 보이는 노무 관리를 하게 된 배경으로 어떤 일이 있었는지 주목된다. 또 귀국 시 경로가 처음으로 밝혀져 귀중한 증언이다.

지역 탄광의 통제회원 세 번째 규모인 다이닛폰나코소탄광의 피동원자 송갑규 씨의 3년여에 걸친 동원 기간 중의 체험은 선명했으며, 조선인 한바로 지역에 알려진 ‘나카무라 한바’라는 이름이 지명과 더불어 술술 나왔다. 특히 후유증으로 보이는 호흡기 질환은 향후 조사 과제이며 진폐일 가능성이 높다. 해방과 동시에 자력으로 귀국을 시작한 배경도 주목된다.

그리고 또 한 사람 이흥순 씨는 징용기 말기의 피동원자로서 동원 기간은 짧지만 입소 기념 사진에서 한복을 입은 자신의 모습을 봤다. 홍성군에서 동원된 60명의 앳된 모습의 피동원자를 포함한 ‘응징사(應徵士)’의 한 사람으로서의 체험은 귀중하다.

다음으로 후루카와요시마탄광 동원자에 대한 청취는 이 회에 두 명 늘어나 네 명이 되었다. 김창월 씨는 2개월여만에 도망쳤다. 특히 ‘집단폭력’ 사건의 최연장자 피고인 김선봉과 같은 동네에 살았고 잘 아는 사이였다고 했다. 84세라는 고령에도 불구하고 매우 정정했으므로 향후 증언이 기대된다. 이 분과의 만남은 청원군 자치행정과를 비롯한 진상규명 실무담당자의 노고에 힘입은 것이다.(13)

후루카와요시마의 장규복 씨는 현재 경기도 시골에서 손자들과 같이 행복하게 살고 있다. 동원 중에도 전기 담당으로 주위 사람들한테 귀여움을 받았던 기억과 징병검사를 위해 귀국한 드문 경험의 소유자다.(13)

이리야마채탄/조반 탄광에 모집기부터 패전 직전까지 동원되었던 유봉출 씨는 홀어머니 가정의 차남으로 같은 고향 선배 동원자들로부터도 나이가 어리다는 이유로 보호를 받았던 것 같다. 1945년 1월에 귀국했다. 동원 기간이 긴 만큼 당시의 어떤 숙사 입소식 사진을 보였더니 잘 기억하고 있었고 일본인과의 교류 등 흥미로운 증언을 들을 수 있었다.

마지막으로 전병룡 씨의 집은 북한강 최상류인 기린면의 산속에 있었다. 청취 조사는 면사무소 직원의 친절한 협력으로 실현되었다. ‘좋은 추억은 하나도 없다’고 내뱉듯이 말했다. 관 알선기에 이리야마채탄, 조반 탄광에 동원된 분이다. 진상규명위에서는 후루카와요시마의 피동원자라고 되어 있으나 증언 내용으로 볼 때 이리야마채탄 43년 8월, 강원도 100명 ‘공출’의 한 사람으로 동원된 것으로 보인다.

진상규명위가 소개한 9명 중 논산과 무주의 또 한 분에 대해서는 전화 연락으로 의도가 통하지 못하여 방문을 거절당했다. 또한 경주의 맹 씨는 만날 수 있었으나 교통사고 후유증으로 청취 조사가 가능한 상태가 아니었다. 무주에서는 군청, 청원에서는 청주시청에서 파견된 통역관의 도움을 받았다. 또 서툰 한국어의 중개를 해 주신 각 협력자분들께 진심으로 감사드린다.

- 귀국한 전시동원 피해자에 대한 청취 내용 분석 -강제연행의 관점에서-

세 차례에 걸쳐 방문한 피동원자들에 대하여 동원의 강제 연행성에 관하여 검토한다. 대상자는 생존자 8명으로 모집기 1명, 관 알선기 5명, 징용기 1명이다. 이 중 동원 당시에 관한 증언이 있었던 것은 7명이었다. 가장 이른 1941년 10월의 유봉출 씨는 모집기인데 순사와 면 직원이 와서 ‘잡아갔다’고 하는 등 강제적이다. 또 차남이라는 이유로 어머니가 돌아가셨을 때도 집에 안 보내줬다. 이리야마채탄에서는 1942년 2월에도 무주로부터 100명을 입소시켰다(만기자 현재조). 다음으로 관 알선기인 1943년 6월에 후루카와요시마탄광에 입소한 한광희 씨와 이칠성 씨의 경우는 전형적인 관 알선기의 연행 형태라고 할 수 있다. 면 서기를 비롯한 마을 유력 인사를 동반하여 집 출구를 막은 후 그대로 연행된 한광희 씨. 몇 차례 통지서로 강요당했고 가족에 대한 폐를 생각하여 동의한 이칠성 씨. 두 사람 모두 행정적 수법과 사회적 강제력을 구사한 불가항력의 동원이었다고 볼 수 있다. 또 전병룡 씨의 경우는 장남임에도 불구하고 도망치면 ‘아버지를 대신 끌고 가기 때문에’라고 말했다. 구장과 순사, 면사무소 직원이 와서 연행해 갔다. 징용기였던 이흥순 씨의 경우는 폭력을 수반했다고 증언하고 있다. 모든 시기에서 동원 시 강제성은 공통적이라고 할 수 있다. 동원시의 지역적 특질을 굳이 추출할 수 있는 단계는 아니다.

- 동원의 강제 노동성에 관한 검토

동원의 강제 노동성을 검토하는 지표로서 ‘직종 선택의 자유’ ‘휴식의 자유’ ‘외출, 통신의 자유’ ‘퇴직의 자유’가 노무 관리의 물리적 ‘폭력’에 의하여 속박당했다든지 경찰력에 의하여 구속되는 경우가 없었는가를 검토할 수 있다.

직종은 전원 갱내 노동이고, 장 씨는 자동차, 전기 수리, 유 씨는 배수 관리 등의 직종에 채용되는 경우도 있어 제한은 있으나 연소자에 대한 배려였을까. 요시마 탄광의 조기 입산자인 희생자 이귀성은 사키야마다. 기술 자격이 필요한 직종 취업자가 전시 동원 조선인 노동자 중에서 차지하는 비율은 그다지 높지 않을 것으로 사료된다. 조반 탄광의 ‘제1회 이카와군(伊川郡) 숙사별 만기자 명부’ (59명) 라는 한정된 자료를 통한 추산에 의하면 29%다.

노무 담당자에 의한 작업 독촉의 혹독함은 특히 부상 시 처우에서 나타나는데, 입원은 물론 전 씨의 경우는 ‘탄차 사고로 상처를 입어도 쉴 수 없었다’고 했고, 또 유 씨는 일을 쉰 것이 들통나면 노무에 불려가서 두들겨 맞았다고 했고, 송 씨의 경우는 ‘밤낮없이 일을 해야 했던 기억밖에 없다’라는 증언에서 나타난다.

유 씨에 의하면 외출은 ‘신뢰받는 사람’에게는 허가되었다고 하고, 이와키시의 시사(市史)를 보면 ‘후루카와요시마에서는 감시가 심하여 상시 40~50명의 경찰관이나 노무 담당자들이 감시하고 있었고 외출 날에는 근처 역 개찰구에 노무계 사람이 대기하고 각 경찰서와 연락을 주고받으며 도주를 방지했다’라고 나와 있다. 도망을 친 김창월 씨는 휴일을 이용했다. 이들 증언은 당시 이리야마채탄의 1942년 9월의 ‘외출을 중심으로 한 훈련’ 규정에 나오는 허가제, 집단제, 외출 시간 등 제한, 개인적 성과 등을 보면서 허가를 내준 상황을 뒷받침하는 것이다. 이칠성에 의하면 외출 범위는 20킬로 이내였고 산너머 탄광에 있는 매형 면회를 하러 갔다고 했다. 요시마, 다이라에 술을 마시러 나간다든지 일본인이 같이 갈 경우는 유 씨처럼 센다이에도 갈 수 있었다.

도주자에 대한 반죽음이 될 정도의 폭행은 이칠성을 비롯한 여러 잔류자가 도주를 단념하는 요인이 되었는데 그런데도 도주자는 끊이질 않았다. 도주 시의 폭력적 제재는 전국 공통이다. 김창월 씨는 식사 기타 사항은 차치하고 낙반을 목도하는 갱내 노동의 위험성을 가장 큰 이유로 꼽고 있다. 톡코(特高) 월보에 의하면 도호쿠 지구는 ‘도시 생활을 동경하여’라는 항목이 다른 지역에 비하여 많다.

다음으로 계약 기간 종료 후의 퇴직의 자유에 관하여. 관 알선기 이후의 ‘정착 지도’라는 노동 강제는 가족을 불러오거나, 일시 귀가 휴가, 장려금 등의 우대책과 더불어 경찰력을 동원하면서까지 집요하게 이루어졌다. 유 씨의 경우는 1945년 2월에 만기가 되어 집단 귀국한 예이다. 이 무렵 1944년의 원만 귀국률은 전국적으로 10% 이하였다. 조반 지구에서 이리야마, 이와키를 합친 만기자는 1944년 1월부터 45년 3월까지 1519명으로 조선인 노동자의 30%였다. 그중 얼마만큼 정착했는지는 파악이 안 되고 있다. 이해 10월에는 400명 이상의 집단 귀국의 움직임이 있었는데 경찰의 개입으로 만류 되었다는 점을 고려하면 이런 귀국이 있었음은 흥미로운 예이다.(15) 유 씨와 동기들의 집단적 유대감이 강했던 것은 확실하다. 또 송 씨는 아마도 조반 탄전에서 해방 후 처음으로 귀국한 경우이며 8월 15일 당일에 8명의 선배와 집단 귀국을 시작한 것으로 보인다. 상세한 얘기를 들을 수는 없었으나 해방 전부터 있던 움직임이 한꺼번에 표출된 것은 아닐까.(16) 양자의 귀국을 가능케 한 배경으로 저항운동이 있었다면 강제동원정책 그 자체의 기본 골격을 뒤흔드는 행위인 만큼 중요하다.

- 임금과 처우에 관한 민족 차별성에 대한 검토

임금에 관한 질문에 대하여 이 씨와 전 씨는 ‘안 받았다’, 장 씨는 ‘기억이 안 난다’고 했고 받았다 하더라도 ‘아주 조금’ ‘막걸리 한 잔 값도 안 된다’ 등 부정적. 송 씨는 ‘월 15엔 정도’, 김창월 씨는 하루 1엔 50전, 한 달에 30엔~50엔 등 일반적인 수치. 유 씨는 하루 1엔이고 뭔가를 살 때는 구매표로 샀다.

송금에 대해서는 장 씨는 ‘다른 사람에게 맡겼다’, 전 씨는 ‘사감이 송금했다고 했는데 아무도 받은 사람이 없다’고 했다. 유봉출 씨는 ‘700엔 모아서 어머니가 돌아가셨을 때 보냈다’고 했고 김주찬 씨는 ‘한 달에 10엔씩, 모아서 토지를 1000평 샀다’고 했다.

‘송금 안 했다’는 이 씨, ‘담배만 받았다’는 최 씨, 우체국에 받으러 갔고 ‘지폐 냄새까지 기억한다’는 김주찬 씨. 이런 증언을 보는 한 패전한 해에 동원된 이 씨와 전 씨 이외는 나름대로 송금을 했던 것으로 보이는데 적은 예도 경시할 수 없다. 전후 임금 청산에 관해서는 제대로 된 청취 조사를 할 수 없었다.

식사에 대해서는 송 씨는 ‘국은 사람이 먹을 게 못 되었다’고 했고, 이 씨와 장 씨와 유 씨는 ‘배가 고파서 죽을 지경이었다’고 했고, 전 씨는 ‘물을 마셔서 배를 채웠다’고 했다. 한창 먹을 나이의 젊은이들이 무엇보다도 힘들었던 일로 허기를 꼽고 있다. 심지어는 ‘배가 고파서 훔친 게 뭐가 잘못되었는가’라고 대들었다며 배추를 훔쳐 먹다 들켜서 벌로 체벌을 당한 강원도 사람의 이야기를 긍정적으로 회상하던 유 씨. 요시마 탄광의 선배 김창월 씨는 ‘반찬은 단무자면 단무지 한 가지’ ‘적었다’고 말했다. 그러나 김선봉 씨의 아들 주찬 씨는 아버지로부터 ‘흰밥을 배불리 먹었다’는 다른 인상의 이야기를 들었다고 했다. 과연 실제로는 어땠을까? 이 탄광에서는 41년 8월에 쌀밥을 종래의 하루 8홉에서 4홉으로 감량했더니 165명이 파업을 하여 회사는 6홉 반으로 타협했다고 톡코월보에 나온다. 43년에 입소한 한 씨는 ‘쌀과 보리가 썩혀 있었고 때로 감자나 해산물이 나왔다’ ‘도시락을 먼저 먹어버리고 매점에서 사 먹었다’고 했고, 이칠성은 ‘밥은 충분히 주어졌다’ ‘보리가 잔뜩 들어간 잡곡이고’ ‘조선에서 서민들이 먹는 밥보다 나았다’고 했다. 이런 증언과 아울러 이런 운동의 영향도 고려해 볼 수 있다. 이웃에 있는 오다(小田)탄광에서도 사발 2개를 합쳐서 국물에 말아 먹었다는 증언이 있다. 극심한 육체노동에 걸맞은 정도의 식사는 증산정책을 위해서라도 제공되었는가. 어느 탄광에서나 일반적으로는 일본인들이 식량이 부족한 시절이었어도 탄광은 우대를 받았다고 증언하고 있다. 그러나 조반유모토(常盤湯本)에서 지역에 남은 재일조선인 임윤식(林潤植) 씨는 ‘내 고향 저멀리’에서 지카타비와 양말, 특별배급된 술은 회사 노무측에서 삥땅를 했다고 지적하고 있다 숙사 사감의 자세에 따라 다르겠으나 그것은 단순한 우연이 아니라 조선인 숙사의 체질을 반영하는 것일까.

숙사의 규모, 내부 구조도 어느 정도 청취 가능했으나 장 씨도 유 씨도 창문의 격자문에 대해서 ‘기억이 안 난다’고 한 연유는 무엇일까? 숙사 구조에 차별이 없었다 하더라고 수용 인원수라든지 이용 방식에 따라 커다란 차이가 생긴다는 점을 지적하고자 한다.

- 후유증 및 신체장애에 관하여

일본은 전시 노무 동원자에 대하여 ‘내선일체’ ‘산업 전사’라고 부추겼으면서 전후에는 귀찮은 존재로 취급하고 조기 귀국시킨 후 한치 회고조차 하지 않았다. 일본에서는 조반 탄광의 진폐 소송 합의 이후 커다란 진전이 있었으나 조선인 진폐 관련 피해에 관해서는 계속 방치된 상태이다. 달리 보고된 사례를 들어본 적이 없다. 전국 진폐 환자 동맹의 이와키 지부장에 의하면 조반에서 검진을 받은 사람은 500명, 인정자 48명, 사망자 46명이라고 한다. 다이닛폰탄광 관계자는 1명이다. 진폐 증상은 기침과 가래가 나오고 돌발성일 경우는 진해거담제가 효과가 있다. 증상은 진행되며 나중에는 호흡 곤란으로 보행조차 어려워진다. 피해 기간과는 상관이 없고 흡입한 분진의 양에 따라 달라진다. 엑스레이 사진을 찍으면 거의 진단 가능하다고 했다.

충청도 진천군의 송갑규 씨는 1942년 3월부터 45년 8월까지 다이닛폰탄광에서 채탄 보조원으로 일하면서 분진을 대량으로 흡입하였으며 그 이전에는 농업, 그 이후에도 농업에 종사했다. 현재 심한 기침으로 고통받고 있고 가래도 나온다. 일반 피해자 인정은 받았으나 여태껏 보상금은 지급되지 않았다. 서울에 있는 병원에 한 달에 한 번 정도 통원 치료를 받고 있다.

진상규명위원회에 의하면 진폐 구제 지원 조직은 현재 출범 준비 중이고 지원 입법은 08년 8월~9월경에 이루어지므로 증상과 증명하는 자가 있으면 신청이 가능하다고 했다.

일본에 와서 진단받는 것은 고령인 관계로 어렵겠으나 회사는 도산했어도 산재 처리를 통한 구제는 가능할 것이다. 일본에서의 정기 검진은 2년 전에 끝났다고 한다. 원폭 구제가 실현된 지금 이런 장애 구제를 위한 길을 열 수는 없는 것일까.

그 외 장애에 관해서도 마찬가지인데 한국 정부의 책임하에 보상을 하고 있다. 한광희 씨의 손가락 변형, 이흥순 씨의 허리뼈 등 신체적 장애뿐 아니라 마음의 상처도 함께 지금 우리 가해 국민으로서 무엇을 할 수 있는지를 밝혀야만 한다.

(3) 귀국 후 사망자 유족에 대한 청취

- 제2회, 제3회 조사에서는 다이라구 재판소 ‘집단폭력’ 사건의 피고들의 족적을 쫓아서 지역의 조선인 노동자들의 저항운동의 단면을 밝히고자 조사를 했다. 그러나 피해자 본인은 대부분 귀국 후 사망한 상태여서 유족으로부터 청취하게 되었다. 전시 노동 동원기의 조선인 저항운동에 대해서는 선행 연구를 토대로 내 나름대로 이해를 하고 조반 탄광의 저항운동의 실태를 통하여 파악의 단서를 얻고자 한다. ‘도주’와 ‘직접행동’(폭력 사건)은 조선인 전시 동원기 저항운동의 두 가지 커다란 조류이며, 니시나리타 유타카(西成田 豊) 씨는 전자는 규슈, 후자는 ‘노동쟁의’이기는 하지만 홋카이도의 저항 투쟁의 지역적 특질이라고 보고 있다. 특히 개념 검토까지도 포함하여 부정적으로 평가되기 쉬운 ‘직접행동’을 조선인의 전시 노동 동원에 대한 저항의 중요 형태로서 주목하고 있다.

광범위한 도주자들을 받아들인 재일조선인 세계와 관련되면서 지극히 민족적인 저항운동으로서의 성격을 지녔던 것은 아닌가 여겨진다. 노동 쟁의와 민족주의적 운동과의 관련성이 관 알선기 이후 강화되었다는 점은 지적되고 있으나, 이런 조직적 운동과는 별도로 ‘유언(流言)’이라든지 ‘조언비어(造言飛語)’ 형태까지 포함한 입소문 정보들이 이동성이 강하다고 여겨진 조선인 노동자들의 행동과 일체화되어 얼핏 무질서하게 보이는 저항운동을 받쳐주고 인간으로서의 최소한의 요구를 내건 폭넓은 연대 운동이 되어 갔던 것은 아닌가. 보잘것없는 청취 조사도 저항운동 연구를 향한 나의 출발점으로 삼고자 한다. (17)

- 다이닛폰 나코소탄광에서 1942년 12월에 일어난 제천 ‘근로 보국대’의 ‘집단폭력’ 사건에 대해서는 안성일 씨로부터의 청취가 유일한 것이었다. 안타깝게도 사건에 관한 아버님의 증언은 무엇 하나 얻을 수 없이 겨우 44년 11월의 정착 기념사진에 나와 있는 아버님의 얼굴을 확인할 수 있었을 뿐이었다. 당시 사건 관계자 중에 벌금형을 받은 사람들은 계속 이 탄광에 남아서 해방 후에도 일정 기간까지 일했다는 것을 알아낸 것에 불과하다.(14) 이번에 두 사람의 생존 귀환자로부터는 이와 관련이 있을 법한 움직임을 들을 수는 없었다.

- 후루카와요시마 ‘집단폭력’ 사건에 관해서는 판결문에 실려있는 피고 23명 중 최연장자인 김선봉의 장남 김주찬으로부터 청취할 수 있었다. 그것도 청주시와 청원군 직원의 능숙한 리드로 화기애애한 분위기 속에서 이야기를 들을 수 있었다. 귀국 후에도 이 사건을 자랑스럽게 이야기했다는 것, 술 한모금 안 마시고 꼬박꼬박 송금하는 성실하고 밝은 성품, 삼엄한 감시와 폭력적 노무 관리에 대한 오랫동안 쌓인 반발 등 중요한 증언을 얻을 수 있었다. 23명 중 생존자 신고는 없으나 9명의 유족의 피해 신고가 들어와 있다. 그중 한 사람이 청취에 동의해 주었으므로 앞으로 유족들로부터 사건의 진상에 다가가는 이차적이기 하지만 증언을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 일본인 사망자가 있음에도 불구하고 판결문에는 나타나지 않는 점이라든지 ‘주모자’ 7명은 돌아오지 않았다고 말하는 일본인의 증언을 고려할 때 다른 판결문이 존재할 가능성도 있다. 이런 폭동이 멀리 연안(延安)에 있던 반전운동 지도자들의 귀에도 들어갔으므로 이런 종류의 사건이 입에서 입으로 퍼져나간 속도를 나타내고 있는 것으로 보인다.

- 후쿠시마현에서 발생한 전시 동원기의 조선인 분쟁은 추산에 의하면 70건, 분쟁 참가자 3632명. 도주자는 5329명이다. 그 중 직접 행동은 30건, 1032명이다.

- 조사 방법에 대한 반성과 향후 과제

- 조사 방법에 관하여

세 번째 조사 2주일 동안은 둘이서 청취할 수 있었다. 사진과 녹음은 사이토 씨가 전속으로 했기 때문에 실패도 없었고 주요 청취는 모두 녹음을 할 수 있었다. 사진도 청취 경과를 알 수 있을 정도로 충분히 찍을 수 있었다. 통역관이 붙은 때는 역시 자세히 청취할 수가 있었다. 단독 청취는 어지간히 사전준비를 철저히 하지 않는 한 빠트리는 부분이 많았다. 앞으로도 가능하면 복수 인원이 청취하는 것이 바람직하다.

- 생존자에 대한 조사에 대하여

세 번째 조사에서는 진상규명위원회의 협력으로 6명의 생존자로부터 청취할 수 있었다. 미리 받은 명단을 통해 사전에 방문 확인을 하였으나 방문 취지가 이해되지 않은 경우도 있었다. 서투른 한국어 전화로는 충분히 취지를 이해시킬 수 없었고 두 명의 피해자는 방문을 거절했다. 그 외에는 지방의 ‘진상규명위’ 실무 담당관의 협력으로 생각보다 원활하게 실시된 경우가 많았다. 이리야마 탄광의 아오바숙사 등 구체적으로 사진 등의 자료가 있는 경우는 이야기가 잘 풀려서 좋은 결과를 얻을 수 있었다. 이와키 우치고(內鄕) 관계 피해자에 대한 청취는 이번에 포함할 수가 없었다. 요시마 탄광의 ‘집단폭력 사건’에 관해서는 생존자 청취가 이미 어려운 상황이라는 것을 알게 되었다. 그러나 유족에 대한 청취도 실태 파악에 도움이 된다는 것을 알았다. 세 번째 조사에서 이윽고 후유증에 관한 사례가 나왔다는 것은 큰 의미가 있다. 예상은 했지만, 현재까지도 고통받고 있는 모습을 직접 목도하고 과제의 중대성에 충격을 받았다.

- 유족들에 대한 위로와 정신적, 생활적 피해 조사에 대하여

세 번째 조사에서 유족손해배상소송 관계 유족을 만날 수 있었다. 그만큼 희생자에 대한 유족들의 마음도 간절했다. 그 마음을 이와키 사람들에게 전하고 싶다. 유족들의 현재의 생활고와 피해와의 직접적 인과관계를 지적하는 것은 어렵더라도 유족들의 보상에 대한 소망이 간절하다는 것을 느낄 수 있는 사례가 있었다. 유족에 대한 청취는 강제 동원의 실태에 대한 직접적 채취로 이어지지는 않지만, 유족들과 만나 희생자에 대한 유족들의 깊은 슬픔을 접하면서 계속할 필요성을 강하게 느꼈다.

글 중 ( )는 필자가 보충한 부분이다.

2009년 7월

주석

- 일본 지명 한자를 한국어 발음으로 읽은 것으로 ‘후쿠시마현 이와키군 나코소마치 다이닛폰 탄광’이라는 의미.

- 석탄통제회 동부 지부 자료에서는 다이닛폰 나코소탄광의 동원은 1942년 4월부터 통계가 시작되어 월말 재적수가 80명이라고 되어 있다. 이 동원은 증언으로 미루어볼 때 충청북도에서 온 사람들로 보인다.

- 우리 조사도 진상규명위의 중개였으므로 그 일환이라고 생각했다. 일본의 민간단체이며 위로를 드리고 시민들에게 진실을 전하기 위하여 왔다고 설명했더니 고마워했다. 후유 상해일 가능성이 있는 실태가 판명되었다. 우선 사실 파악에 힘쓰고자 한다.

- 부인 이야기에 의하면 결혼한 것은 18살 때이고 남편은 15살이었다. 징용당했을 때 장남을 임신 중이었다고 한다.

- 사진은 다이닛폰 나코소탄광의 통역관과 노무계장이 갖고 있었던 ‘응징사 홍성대 제1차 입산 기념 촬영’ ‘쇼와 20년 3월 1일 입사식, 홍성대’라고 쓰여 있는 사진의 복사.

- 사진 제공자 : 아오바 제4숙사는 나가야마 와타루(永山亘) 씨, 입산식 사진은 나가사와 시게루(長澤秀) 씨.

- ‘고히정’에 해당하는 마을/동네는 찾을 수 없다. 이리야마이라는 단어에 대한 기억은 없었다.

- 전화번호를 알려줘서 연락을 취했으나 아직 장남과의 면회는 실현되지 못했다.

- 아버지의 동원지는 규슈의 메이지(明治)광업소 히라야마광(平山鑛)이라고 알고 있었던 것 같은데 ‘진상규명위원회’의 판단에 의한 것이었다. 이는 착오임.

- 유인섭 씨는 1931년생이고 현재 76세다. 제천 금성면 중전에 사는 지무영 씨에 의하면 유인섭 씨는 연상이었지만 동급생이었다. 유인섭 씨는 반장, 지무영 씨는 부반장이었다고 한다.

- ‘강원도 태평양전쟁 희생자 유족 보상 청구 소송’ 1991년 24명의 군인, 군속, 노동자가 제소한 재판을 말하는가? 이 재판은 91년 12월 도쿄지방재판소, 96년 12월에 도쿄고등재판소, 동 11월 청구 기각. ‘손해 배상과 사죄 요구’에 대하여 ‘도의적 책임을 지적할 수 있으나 법적 책임을 긍정하기에는 부족하다’라며 기각했다. ‘백만명의 신세타령’에서

- ‘집단폭력사건’에 관하여. 이 ‘사건’은 1943년 4월 25일에서 26일에 걸쳐 후루카와요시마 탄광의 마키아게(卷上) 부근에서 일본인과 조선인 노동자의 항쟁이 계기가 되어 400명 이상의 조선인 광부가 봉기한 사건. 일본인들의 거처와 목욕탕을 파괴하고 일본인 한 사람이 사망한 대규모 반항 투쟁이었다. 신뢰받는 노무계 사람의 설득으로 진정되었다는 설도 있고 헌병대가 출동하여 진압했다는 설도 있다. 중심 인물로 간주된 23명이 검찰에 입건되어 최고 징역 10개월의 처벌을 받았다. 1943년 당시 일본에서의 조선인 저항운동사상 대규모 투쟁이라고 볼 수 있다. 사건후 회사 노무정책의 변화에 주목하고 있다.

- 이번에는 지면 관계상 생략할 수밖에 없었다.

- 지면 관계상 생략할 수밖에 없었다.

- 조반 탄광에서 1945년 9월 말부터 10월 초에 걸쳐서 일어난 총 491명의 정착 거부 저항 운동이 1945년 이후의 산발적 귀국자를 가능케 한 배경이라고 본다. 이런 정착 지도 거부 운동은 결코 고립적, 우연적인 것이 아니고 홋카이도에서 일어난 6월, 8월, 10월의 대규모 정착 거부 투쟁과의 관련성에 주목하고 있다.

- 1944년 월에 동경에서 개최된 지부 근로 부장회의 석성에서 나코소의 부장은 ‘공기가 나쁘다’ ‘정착 지도는 안 좋다’ ‘경찰력으로 정착했으므로 결과가 안 좋다’라고 발언. 회의 전체적으로도 조반반에서 강압적 경찰력으로 정착 지도를 한 것은 좋지 않았다는 결론이 나온 것 같다.

- 이 가설은 나가사와 시게루 씨의 ‘제2차대전 말기의 조선인의 투쟁’의 발상에 따른 것.