ロングインタビュー 小林春江さんと安達清子さん②

一般財団法人 産業遺産国民会議

専務理事 加藤 康子

“「あ、この人も、あの人も朝鮮の人だったのか」とちょっと驚いたりしたくらいで”

端島での思い出話に花が咲く、小林春江さんと安達清子さん

戦前戦後の食糧事情

――端島の戦中・戦後の食糧事情について教えていただけますか?大豆のしぼりかすを食べませんでしたか? 毎日新聞長崎版(2016年10月9日付)の「長崎平和リレー」というコーナーに、昭和14年から端島で暮らしていたというグ・ヨンチョルさんのインタビューが掲載されており、「思い描いた生活とは全く違った」と振り返っています。「父に呼ばれ、母やきょうだいらと端島に渡った」、「配給される大豆の搾りかすは腐っていて、煮て食べたが、よく下痢をした」、「下痢をしていても、木の棒のような物で殴られたり、蹴られたりして、仕事に行かされていた」と語っています。この証言からも、戦中戦後の食糧事情は相当悪かったのではないでしょうか?

安達 私たちも戦後は大豆の搾りかすとかね、みんな食べましたよ。配給で、それしかないんですもんね。

小林 それで私たちも下痢して。私なんか赤痢で死にかけたこともあるもん。病院に入院して、伝染病ということで隔離されて。

安達 いつやった?

小林 中学の頃。担任の先生が「かわいそうかったね、お母さんもおらんとにね」って言って泣いてくださったのを覚えてるから、母さんが死んだ直後だったのかもしれないね。病院の床にムシロを敷いて、その上に寝かされてたんだけど、隔離されているからお父さんも部屋に入れない。小窓から私が寝ている様子を覗いて泣いてたんですよ。それで私も子ども心に、あんなしてお父さんが外で泣きよるから、自分は死ぬのかなと思うた。そんな経験したぐらいやけん、日本人だけが食べ物を優遇されていたなんてことはないです。

林えいだい著『筑豊・軍艦島』の記述について

――林えいだい氏の『〈写真記録〉筑豊・軍艦島 朝鮮人強制連行、その後』(弦書房)という本で、姜時点夫妻が「朝鮮人寮に配給された食糧のうち、約半分を労務係が横取りして家に持ち帰るので、彼らには残りの半分しか口にはいらないというのであった」と証言しています。食糧事情が悪い上、お腹をすかせた労務係が朝鮮人寮の食糧を半分取ったこともあったのでしょうか?

小林 なんのそげんことのあるもんね。

安達 うちの兄さんたちは勤労課におったとやもんね。全然そんげんことなかった。みんな配給やったけんね。朝鮮人も日本人も一緒たい。

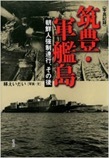

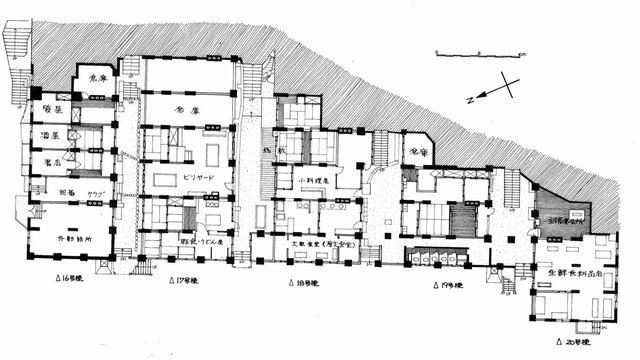

小林 私が小学校5年生ぐらいの時まで私たち家族は17号棟の5階に住んでたんです。

(出典:昭和14年11月11日 清水建設設計資料)

安達 私は5歳かそこらだもんね。まだお母さん生きとったよね。

小林 けど母が(体が)弱かって、私が女で一番上でしたからね。朝からお豆腐屋さんに行って並ばんば当たらんわけですね。食料が脱脂大豆とかしかなかったけん。朝鮮出身の方だけが脱脂大豆とか食べたんじゃないんです。私たちも脱脂大豆、あれして下痢したりしてね。本当みんな痩せましたよ。もう本当、向こうの人ばかりがそうじゃないんです。私たちも、日本人でも子どもでもそれを食べて、粉ですね。お米なんか食べたことなかったです。それでね、私たちが子どもの頃、夕顔丸が長崎から6時ぐらいに出て7時ぐらいに着く、パンを運んできよったんです。それを並ぶとに、母は弱かったし、この人たちはまだ小さかったもん。それを私がいつも並びに行って、それで、厚生食堂の丁稚さんが、船着場まで行ってリヤカーでそれを並んどって、順々に当たらん人が多かったですけどね。私は早くから行って並んで、お豆腐も先に買って、寒いのに並んで待っとって、やっとパンが当たって。そしたら、その丁稚さんが私にいつも一つまけてくれよったとですよ。まだ子どもやったけん、何であれかなって父親に言ったら、それはまあ、冷やかしですから、あんたに気のあっとたいって。

――当時、学校給食はありましたか?

安達 いや、給食はなかったです。

小林 なかったです、そのころは。そのころは家に(帰って食べていました)。

安達 学校から家まで雨が降っても濡れなくて行ける、傘なしで行けるぐらいの近さですから。

小林 潮降り町って、私たちはコンクリからコンクリ、屋根があって濡れたことないんですよ。それで高島の人と比べたら、女性の人が長崎に来たら、どっちが高島か、どっちが端島かというのはよくわかるって。端島はコンクリから、建物から建物に行くから、日が当たらないから端島の人は色が白いって。

端島の実地調査を行う小林春江さん(写真左。中央:松本栄さん、右:加地英夫さん)

――さきほど端島では水道代がタダだったという話がありましたが、給水船が毎日水を運んで来たわけですね? 姜時点夫妻の証言に戻りますが、「炊事場の水がめを満杯にするために、階下の貯水槽から7階まで毎日急な階段を五・六回登り下りして運んだ」と証言しています。水くみは朝鮮の人の仕事だったのでしょうか?

安達 それは嘘。その階ごとに水汲み場がありましたから。

小林 水を持って階段ば上がるということはなかった。その階々にあったんです。水道が。私らみたいに親が早くに亡くなって、水道場があっても子どもでは重たくて水ば運べないという場合には、水汲みさんといって恰幅のいいおばさんたちが運んでくれました。一回幾らやったかな? 家の柱に『正』の字を書いた紙が貼ってあって、そこに回数を記録しておいて、代金は父の給料から引かれるんです。いつ頃まで頼んでたかねぇ。最後は私が運ぶようになったけど。

――また、姜時点夫妻は「石炭は山ほどありながら、炭坑から燃料として配給されることはなかった」「坑内で石炭を掘っても、無断で家に持ち帰ろうとすると、坑口の検査で繰込係から取り上げられ」家庭では、石炭は使わせてもらえず、「家庭で使う燃料は高浜から売りに来る薪だった」と証言しています。各家庭で薪を買っていたの?

小林 業者が高浜で買って端島まで船で積んできよったとよ。うちは父親が坑内で使う櫓を坑外で組み立てる仕事ばしてたから、櫓を組み立てる松の木の余りば持ち帰ってたね。

――「薪の中にハゼの枝が混じっていることがあって、樹脂が皮膚に付着すると全身が真っ赤に腫れて眼が見えなくなることがあった」と証言しているけれど、朝鮮の人だけこういう薪を買わされていたとか? どうでしたか?

小林 聞いたことないけどねぇ。少なくとも朝鮮の人だけ、ハゼの枝が混じった薪を使ってたということはなか。ハゼの枝が混じってたとしたら、皮膚が腫れたり、眼が痛くなったりしたのは日本人も一緒だったはずよね。

安達 私が物心ついた頃には石炭を使ってた。石炭は配給だったよね?

小林 配給、何でも配給。朝鮮の人も石炭を使ってたと思うよ。

――当時、朝鮮の人って島に何人くらいいたのかな? 林えいだい氏の本では、端島には1500人ほどの朝鮮の人が暮らしていたと書かれていたけど。

安達 そんなにおったことあったかねぇと思ったんだけど。

小林 1500人! いつ?

安達 私たちが子どもの頃。

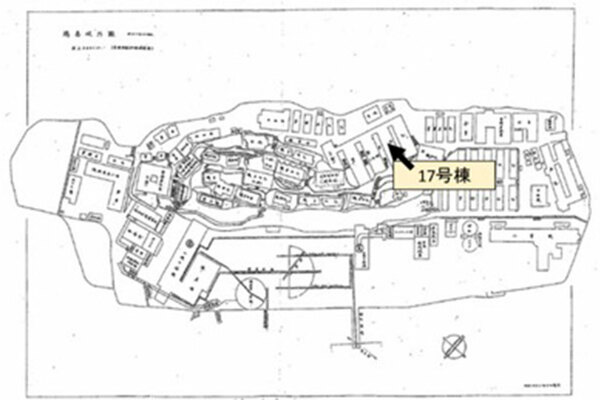

小林 いるわけない。子どももいれて50人とか60人とか、それくらいでしょう。朝鮮の人は潮降り町に固まって住んでおられました。戦前は木造の家。それから30号棟にも住んでた。日本人であっても、初めてよそから来られた方は、どうしてもすぐには(良い)建物に入れないんですよ。年功を積んでいったら順々に、1階に入ったら、次は5階があいたから、5階に移ってくださいって。今度はちょっと、うちの主人も電気の助手になったら、今度はトイレつき、お風呂は別でしたけどね、トイレつきに移ってくださいって、だんだんいいところに移されるんですよ。

(出典:昭和14年11月11日 清水建設設計資料)

安達 うちも最初はそうだったのかな?

小林 私が物心ついた頃には30号棟の2階にいたけど、端島に行った頃はそうだったはず。その後、お父さんが真面目に働いたから、だんだんいい部屋に移っていって、最終的にはトイレ付きの部屋に入れたんだけど。朝鮮の人も同じだったと思います。

安達 独身者は独身寮にいたんだよね?

小林 それはそれで1寮、2寮、3寮、4寮ってあったんですよ、寮が。独身寮は日本人独身寮と朝鮮の人の独身寮が別々だったです。私は大人から独身寮のほうへは行ってはダメと言われてました。娘時代ですから。

安達 日本人の独身寮であってもということだよね?

小林 そう。若い娘さんが独身寮の脇を通ると、ヒューヒュー言うてからかわれたものだから。「遠回りでも独身寮の方を通らんで帰りなさい」と、私もお父さんから言われたもんね。

――仕事をさぼった朝鮮の人に対して特に厳しく、外勤労務係が風邪をひいても容赦なく殴ったという記述もあります。「繰り込み場の電柱に全身を縛りつけ、前を通る坑夫たちに棒でたたかせたことがあった」という虐待についてはどう思われますか?

安達 繰り込み場っていうたら、あそこね。

小林 勤労課の。

安達 下がる人が、札ば置きにきよった。いやあ、何もなかった。普通のコンクリの中に事務所があって、札をもらいに行って、電柱なんか、そんなところに建ってないですよ。

小林 電線なんかは、結局、電柱のなんのって見たことないね。コンクリの中にはめ込んでつくってありましたからね。危なくないようにね。だから、電柱で端島は見たことなかね。

岡まさはる記念長崎平和資料館パンフレットについて

~朝鮮人労働者を監視するための棟、鉄格子、サーチライト~

――岡まさはる記念長崎平和資料館のパンフレットには、「1890年、端島の近くにあった高島炭坑を運営していた三菱が買収し、拡張したこの小さな島に5300人もの人がひしめいていた」とありますが、戦時中にも大勢住んでいたんですね。

安達 ほんとやろか?

小林 調べたらわかると思うけど。

――「1916年に建てられたコンクリートのマンションには、日本人坑夫と職員が住み、鉄格子のあるみすぼらしい建物には朝鮮人労働者たちが収容された」とあるけれど、実際朝鮮人労働者は鉄格子のあるみすぼらしい建物に収容されていたんでしょうか?

安達 これは絶対に嘘。鉄格子のある収容所なんか見たことなかもん。李さんの家へ行ったことあるけど、普通に玄関から入ったよ。

小林 私も鉄格子って見たことないですね、そんなのはね。

――「朝鮮人労働者たちを監視するための、高さ10メートルの塔もあった」という記述があるけど…。これはどうですか? 監視塔はありましたか?

小林 なか。端島はたばこ一本吸うぐらいで一周できると言われるほど狭いんですよね。そこに私、3歳くらいの時から、戦時中に疎開してた1年間を挟んで通算45年ほど暮らしたけど、見張りの塔なんて見たことも聞いたこともない。

安達 メチャクチャなことが書いてあるよ。「食堂にも監視がいて、日本語ができないと逃げてもつかまって、ベルトでめちゃくちゃ殴られました」とか。

小林 そげんなことあるわけなか。作った話しですよ。

安達 牢獄というか、警察の牢屋はあったけどね。4畳半ほどの。

小林 同級生に理髪店の子がおって、その子の家の横が警察だったんですよね。30号棟のところだったと思うけど。

安達 私らよう理髪店へ遊びに行って。店には朝鮮の人たちも大勢来てましたよ。順番を待ちながら韓国語で言葉を交わす人たちを見かけましたもん。

小林 床屋さんへ行く時に警察の前を通ると牢屋があって中が見えよったですよ。いつも空っぽやった。たまに酔っ払いが喧嘩したとかで連行されるのを見たけど、珍しいもんで見に行ったわけで。警官は長崎から交替で来てました。それで私らが喧嘩して牢屋に入れられているのはどんな人か思って興味津々で見よったら、若いお巡りさんが「あんた達も喧嘩したら入れるとばい」って。「ここに入ったら、お父さんともお母さんとも会えんとよ」とかって言うて。「怖か~」と思ったのを覚えてます。

安達 朝鮮の人がひどく酔っぱらったり、喧嘩したりして牢屋に入れられたことはあったかもしれないけど、ベルトで殴られるなんてことは全然聞かんかった。

『恥ずかしい世界文化遺産 軍艦島』について~朝鮮人を監視するサーチライト~

――韓国で『恥ずかしい世界文化遺産 軍艦島』」という絵本が発売されています。中に、サーチライトで島から逃げる人を監視していたという絵があります。こういうことってありましたか?

絵本には、サーチライトで島から逃げる朝鮮人を監視する描写がある。

『恥ずかしい世界文化遺産 軍艦島(19-20頁)』

安達 「もう何のこと?」って言うしかない。サーチライトで照らして、モーターボートで追いかけてたんだって。

小林 映画の世界じゃあるまいし。モーターボート? 当時はみんな手漕ぎでしたもん。それ以外に夕顔丸とか朝顔丸とか。

安達 何度も言うてるように、端島で起きたことは、すぐに島中の人の知るところとなるけん、誰かが尋問された、リンチを受けたというようなことがあれば、「今日はあげんあったとな」って、たちまち噂が広がるけど聞いたことなかもんね。全部嘘ばい。こういう嘘ば広める人はなんとかしないといかん。

小林 何でも嘘のことのばれるさ。私たちが一番知っとるとやけんね。私ら、幾らでも証明できますよ。まだボケとらんけんね。

南ドイツ新聞の記事について~端島での供養~

――一南ドイツ新聞に、「(中国や韓国の)強制労働者の死体は海や廃坑に投げ入れられた」という記事がありました(2015年7月6日付電子版)。端島で亡くなった方の供養について、覚えておられることがあれば聞かせてください。

小林 年に1回、お盆には私も母親が亡くなったけんが、端島に唯一あったお寺さんの慰霊祭に行きよったんですよ。本堂で数珠の大きいのをこうして回してからね、お経は知らんから、おばさん達に混じって。その時にトイレば借りとうなったけん行ったら、奥の部屋にお骨の古いのから新しいのまで50個ぐらい、6段ぐらいある段に並んどったですもんね。骨壺って見たことなかったけんお寺の奥さんに「これ何ですか?」って訊いたら「県外から働きに来た人や、朝鮮の人のお骨だよ」と。「粗末にすればみんなに罰の当たるけん、ここでお盆はお経をあげて、朝晩は私が線香をしよりますよ」って言うたけん。

安達 お寺の奥さんって、姉さんの同級生だった本間宏保さんのお母さんだよね?

小林 そう。本間さんのお母さん、優しか人だったよ。私は母親が早く亡くなったけんお寺に行くようになったんだけど、「あんたは、まだ子どもとに感心ね」って褒めてくださった。それほどまでに端島の人は信心深かとですよね。だから、絶対ね、朝鮮の人の遺骨ば海の中に投げ込んだとか、洞窟に投げ込んだとかなかったと思います、私は。

端島での娯楽について

――たとえば、映画館なんかの娯楽施設には、朝鮮半島出身の人も観に来られていましたか?

安達 同じように行って、好きなとこに座って観てました。全然、朝鮮の人、韓国の人、日本人やけんって。

小林 差別せんですよ。早く行った人から場所取ってね、やっぱり座れんもんですから。あと、(娯楽施設といえば)清風荘って喫茶店と飲み屋さんがあったんですけどね、昨日もちょうど電話があった、そのママがね、もう92、3になります。お元気で、今は京都におられます。昨日も「どうしとると、たまにあんたが電話してくれんね」って連絡があったばかりです。

安達 懐かしか。喫茶店のお客さんにも朝鮮の人ばおったよね。

小林 おったさ。端島に一軒しかない喫茶店だったもん。森さんと従業員が二人で切り盛りして。値段が安かったからみんな行きよった。なぜ安いかといえば会社がしよったけんですね。そこに行ってみんな一緒にコーヒー飲んだりね。その頃コーヒーって珍しかったけん、『清風荘』は人気の店で。夜は男の人の憩いの場です。仕事帰りにビール飲んだりお酒飲んだり、わーわー言うてね。

安達 楽し気な光景が目に浮かぶようだね。

小林 『清風荘』は日本の人と朝鮮の人の交流場でもありました。そうして培った絆があったから、国へ帰るという朝鮮の人がいたら、船着き場で泣きながらテープを握って見送ったりしたんですよ。

安達 なんで軍艦島は地獄島だといわれるのか、不思議でしょうがない。

閉山後の交流

――閉山後はみなさん散り散りになってしまったわけですが、交流は続けておられますか?

小林 親戚を頼って本州へ移転された方とか、東京に出た人とか、みなさんさまざまな道を選ばれましたが、どの方も新たな場所に根づくのには時間がかかったことでしょう。住む環境を整えて、仕事を見つけて、子どもの学校の問題もあるし。慣れない土地での暮らしは苦労の連続で、連絡も途絶えがちでした。

安達 私は何人かの友だちとはつながっていて、その中には帰化して日本に留まった朝鮮の人もいます。

小林 『清風荘』のママさんとの交流についてはお話しましたけど、もうお年でしょう? 「当時の話ばしてくれんね」と頼んでみたけど、「ちょっとしんどい」ということでした。

安達 店に来てた朝鮮の人の話は重要やけん、残念やけどね。

小林 仕方がなか。でも今回の件で端島時代の同級生の方々との交流会があって、思いがけず懐かしい人たちに再会することができて嬉しかった。何年も交流が途絶えてたけど、会えば話が弾んで、そうした中で忘れかけていたことを思い出すこともありました。『宝来亭』の話が飛び出してね。

安達 あったねぇ。私たちの暮らしていた17号棟の一階に『宝来亭』という中華料理店が。オーナーは中原さんと日本名を名乗っていたけど、帰化する前は李さんという方かな? 確か奥さん、島原の人だったよね。

小林 中原さんとは、閉山後も交流を続けてました。それで今度、閉山になってから、駅前でちゃんぽん屋さんをまた開いたんですよ、小さなお店でしたけど。ちょこちょこ電話もかかってきて、「小林さん、店ばきょう休みやけん、遊び来んね」て言えば、豚肉とか、そのころまだ何もないころですね、カニとか、中国はカニのあれ、出すでしょう、あんなのば持たせてくれたりとかですね。私は、もうよく可愛がってもらったんですよ。そいけん、ひとつも中国人とか朝鮮人とかも、全然感じずに。「小林さん、きょうはカニのよかとの中国から入ったけん、来んね。あんたカニの好きやろう」って言うて、行けば箱に5個ずつ詰めて、10個あるんですよ、こんな箱に。向こうから送ってくるのに。それをゴムで縛ってこれくらいの、もうあれだけは嬉しかったですね。長崎に来て、まだ食べ物がそんなに贅沢もできんとにですね。ご主人も、私たちが端島におるころから宝来亭にばっかり連れていきよったものですから、もう最後までよくしてくださって。それでもう、主人が亡くなってから、うちももう早く亡くなったものですから、亡くなっても「小林さん、取り来んね。麺のあまっとるけん」って、本当に助かったんです。普通、そんなやったら、そんなしてくれんと思いますよ。助けられたんですもん、私たちはこっち来てからですね、何もわからずに。私はもう、よう端島におるときから仲ようしよったけんかしら、よかったですもん、みんな。

安達 本当に差別なんてなかった。端島の人たちが中国や朝鮮の人たちを虐待したなんて事実はなかですよ。

――虐待がもしなかったのであれば「そんなことは一切なかった」と胸を張ってちゃんと言わないと、噂がひとり歩きしてしまいますよ。

小林 いつの日か、必ず汚名を覆すことができると信じています。

安達 そういう時が来ることを願って、いまは私らにできることを精一杯にやっていかねばいかんね。

小林 無実の罪を背負ったまま死ねません!

これまでお話を伺ってきた方は男性が多く、職場や学校等の逸話が多かったのですが、ハンサムだったという李さんのエピソードなど、今回お二人には女性の目線で青春時代を過ごした端島を語っていただきました。涙ながらに語る様子には説得力があり、心に響くものでした。今でも頻繁にお電話をしており、お元気な声を聞くのを楽しみにしています。

(出典:軍艦島 実測調査資料集《追補版》東京電機大学出版局)

加藤 康子(Koko Kato)

「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会コーディネーター、

山本作兵衛ユネスコ世界記憶遺産プロジェクトコーディネーター

「明治日本の産業革命遺産」産業界プロジェクトチームコーディネーター、

「明治日本の産業革命遺産登録推薦書」、

「明治日本産業革命遺産推薦書ダイジェスト版」、

公式の明治日本の産業革命遺産関連書籍、DVD、WEBサイトの主筆並びにディレクター

元筑波大学客員教授(平成26年4月1日~平成28年3月31日)

一般財団法人産業遺産国民会議 専務理事。

2015年7月より内閣官房参与。

慶應義塾大学文学部卒業。

国際会議通訳を経て、米国CBSニュース東京支社に勤務。ハーバードケネディスクール大学院都市経済学修士課程(MCRP)を修了後、日本にて起業。

国内外の企業城下町の産業遺産研究に取り組む。

著書「産業遺産」(日本経済新聞社、1999年)ほか、世界の企業城下町のまちづくりを鉱山・製鐵の街を中心に紹介。

「エコノミスト」「学塔」「地理」など各誌に論文、エッセーを執筆。