炭鉱賃金の決定機構-序説

分類コード:II-01-05-001

発行年:1960年

日本労働協会が1959年に委託した研究課題「産業別賃金の変動と影響に関する研究」について中村隆英が執筆し、「調査研究資料№8」として日本労働協会調査研究部が刊行した。明治以降の炭鉱賃金の変遷や統制、労務管理などについて、政府や各鉱山会社の統計資料を用いて概観している。

- 著作者:

- 中村隆英

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

1.まえがき

本稿は,炭鉱賃金の決定機構についての,歴史的回顧をすることによって,現在における決定のメカニズムの諸前提を検討することにしたい。そのためには,かなり広汎な条件を考慮しなければならないが,ここでは問題をシェーマティシュに取り扱かうにとどめたいと思う。

炭鉱労働者の賃金を,労働者の出身や労務管理の様相を考えて,歴史的に区分すると,次のような時期を考えることができる。

第一期 大正7年の米騒動までの時期

第二期 大正7年以降,日中戦争の勃発までの時期

第三期 日中戦争斯から昭和24年のドッヂ・ライン期までの時期

第四期 昭和24年以降現代に至る時期

次にこれらの時期ごとに,簡単な素描をこころみよう。

2.炭鉱賃金と農村賃金――第一期

第一期においては炭鉱労勤者は,近傍の農村出身のいわゆる「地坑夫」が多く,稼働率も高かった。とくに飯場制度が支配的であって,企業側は直接労務管理を行うことも少なかった。この時期における賃金は,きわめて低廉であって,それは近傍農村の生活水準に規定されるところが大きく,明治末までは農村の日傭労働者の賃金水準とほほ並行し,それ以後幾分上昇に転じたものと考えられる。

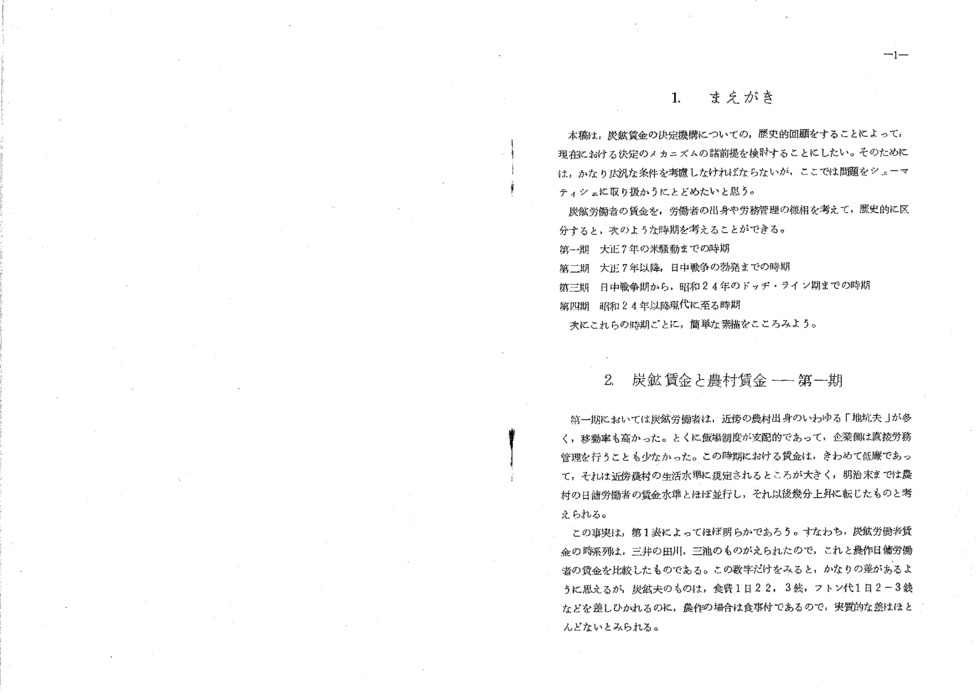

この事実は,第1表によってほぼ明らかであろう。すなわち,炭坑労働者賃金の時系列は,三井の田川,三池のものがえられたので,これと農作日傭労働者の賃金を比較したものである。この数字だけをみると,かなりの差があるように思えるが,炭鉱夫のものは,食費1日22,3銭,フトン代1日2-3銭などを差しひかれるのに,農作の場合は食事付であるので,実質的な差はほとんどないとみられる。

第1表 明治末―大正初期の賃金比較

|

|

農作男 (日傭) |

農作女 (日傭) |

炭鉱夫 |

|||

|

三井田川 |

三井田川 |

三井三池 |

三井三池 |

|||

|

中等 厘 |

中等 厘 |

採炭夫 厘 |

計 厘 |

採炭夫 厘 |

計 厘 |

|

|

明33 |

295 |

200 |

547 |

|

|

|

|

34 |

320 |

193 |

557 |

|

|

|

|

35 |

313 |

|

568 |

|

|

|

|

36 |

313 |

198 |

580 |

|

|

|

|

37 |

325 |

200 |

625 |

|

|

|

|

38 |

320 |

202 |

780 |

|

|

|

|

39 |

338 |

220 |

800 |

642 |

590 |

454 |

|

40 |

358 |

228 |

747 |

601 |

681 |

511 |

|

41 |

385 |

230 |

869 |

704 |

782 |

581 |

|

42 |

383 |

238 |

830 |

664 |

|

|

|

43 |

393 |

252 |

820 |

656 |

|

|

|

44 |

415 |

265 |

800 |

648 |

|

|

|

大 1 |

438 |

290 |

845 |

693 |

|

|

|

2 |

458 |

300 |

967 |

793 |

|

|

|

3 |

473 |

288 |

1014 |

842 |

815 |

615 |

|

4 |

455 |

295 |

706 |

644 |

671 |

577 |

|

5 |

483 |

345 |

848 |

704 |

760 |

615 |

|

6 |

565 |

465 |

1185 |

934 |

890 |

701 |

|

7 |

748 |

740 |

1846 |

1532 |

1261 |

863 |

|

8 |

1190 |

920 |

2353 |

1853 |

2145 |

1460 |

|

9 |

|

|

2511 |

1965 |

2795 |

1681 |

|

10 |

|

|

2070 |

1634 |

2354 |

1453 |

|

11 |

|

|

2158 |

1725 |

2379 |

1555 |

|

12 |

|

|

2231 |

1806 |

2368 |

1630 |

|

13 |

|

|

2100 |

1653 |

2222 |

1579 |

|

14 |

|

|

2121 |

1740 |

2423 |

1705 |

|

15 |

|

|

2121 |

1730 |

2535 |

1746 |

農作賃金 農商務省調 炭鉱賃金「三井鉱山史」

注 明治39年の場合,飯場ないし合宿所寄宿するものの1日の賄料は,「区々ナルモ1日22,3銭ノモノ多シ。又三池炭坑ト明治炭坑ニ於テハ

1.三池炭坑 本炭坑二於テハ単身者ノ合宿セルモノニ対シテハ鉱山ニ於テ直接ニ賄ヲナシ勤続1ヵ年未満ノモノハ1日16銭1カ年以上ノモノハ15銭3年以上ノモノハ13銭5厘………。

1.明治炭坑ニ於テハ単身者の賄ヲ1日22銭ト定メ此外1日2銭ズツヲ鉱業人ヨリ補給セリ」

農商務省『鉱夫待遇事例』九州産業史料研究会 復刻版 85-86頁

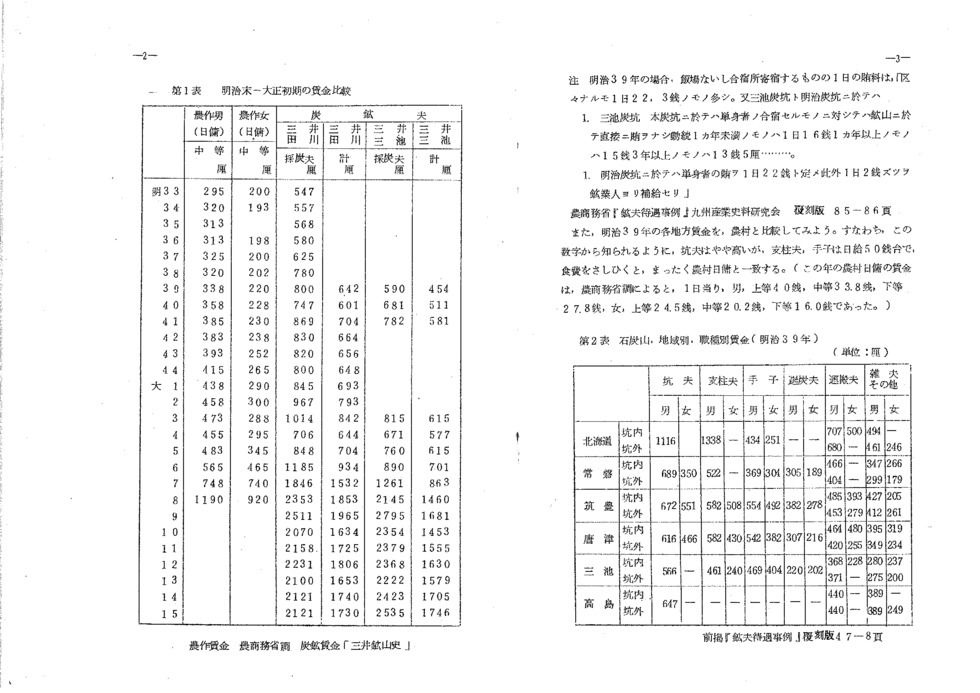

また,明治39年の各地方賃金を,農村と比較してみよう。すなわち,この数字から知られるように,坑夫はやや高いが,支柱夫,手子は日給50銭台で食費をさしひくと,まったく農村日傭と一致する。(この年の農村日傭の賃金は,農商務省調によると,1日当り,男,上等40銭,中等33.8銭,下等27.8銭,女,上等24.5銭,中等20.2銭,下等16.0銭であった。)

第2表 石炭山、地域別、職種別賃金(明治39年)

(単位:厘)

|

|

坑夫 |

支柱夫 |

手子 |

選炭夫 |

運搬夫 |

雑夫 その他 |

|||||||

|

男 |

女 |

男 |

女 |

男 |

女 |

男 |

女 |

男 |

女 |

男 |

女 |

||

|

北海道 |

坑内 |

1116 |

|

1338 |

- |

434 |

251 |

- |

- |

707 680 |

500 - |

494 461 |

- 246 |

|

坑外 |

|||||||||||||

|

常磐 |

坑内 |

689 |

350 |

522 |

- |

369 |

304 |

305 |

189 |

466 404 |

- - |

347 299 |

266 179 |

|

坑外 |

|||||||||||||

|

筑豊 |

坑内 |

672 |

551 |

582 |

508 |

554 |

492 |

382 |

278 |

485 453 |

393 279 |

427 412 |

205 261 |

|

坑外 |

|||||||||||||

|

唐津 |

坑内 |

616 |

466 |

582 |

430 |

542 |

382 |

307 |

216 |

464 420 |

480 255 |

395 349 |

319 234 |

|

坑外 |

|||||||||||||

|

三池 |

坑内 |

566 |

- |

461 |

240 |

469 |

404 |

220 |

202 |

368 371 |

228 - |

280 275 |

237 200 |

|

坑外 |

|||||||||||||

|

高島 |

坑内 |

647 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

440 440 |

- - |

389 389 |

- 249 |

|

坑外 |

|||||||||||||

前掲「鉱夫待遇事例」復刻版47―8頁

こうして明治末期における炭鉱賃金は,農村の水準に固定されていたのであるが,大正期に入ると,すこしずつ上昇の気配がみえ,農村日傭の賃金との間にはようやく格差が生ずるにいたった。ここには2つの理由が考えられる。

(1) 農村労働力の供給量が前より不足してきたこと。

(2) 飯場制度が次第に解消しはじめ,直轄制度に推移したこと。

この2つの理由については,具体的な資料はないが,明治30年代初頭,すでに高島と三井の間には,坑夫募集地域に関する協定が成立していた。これは当時すでに近隣の農村の労働力だけでは増大する労働力需要をまかないきれなくなっていたことを示すと考えてよい。

また納屋,飯場制度の廃止,直轄制度への移行は明治30年代,三菱,三井,明治等の鉱山ではじめられていた。この制度の廃止について,「三井鉱山史」は,飯場制度の存在が,「労働者募集の便がある,くり込みの督励,移動防止,不良外来者の取締等,労務管理の便がある,賃金上の争いを一任する,経費も助かる,等の利点があるが,その一面で,中間搾取が行われる,良質の労働者が得られない,雇用,傷病扶助等の近代的な制度がとれない,労働争議のテーマとなる,等の害がある」としている。こうして直轄化が行われたことは,労働者の質を向上させ,それにともなって定着率をたかめたらしい。明治鉱業では,明治40年ごろ,勤続者に賞与を出すことをきめたのも,この事情とむすびついていたと思われる。

3 炭鉉労働者賃金と労働需給

第一期と第二期を分つものは第一次大戦である。この転期を特徴づけるものは,大戦によるインフレーションおよび労働力不足と,それ以後の労働力の過剰,さらに戦時に入っての再度の労働力不足であった。

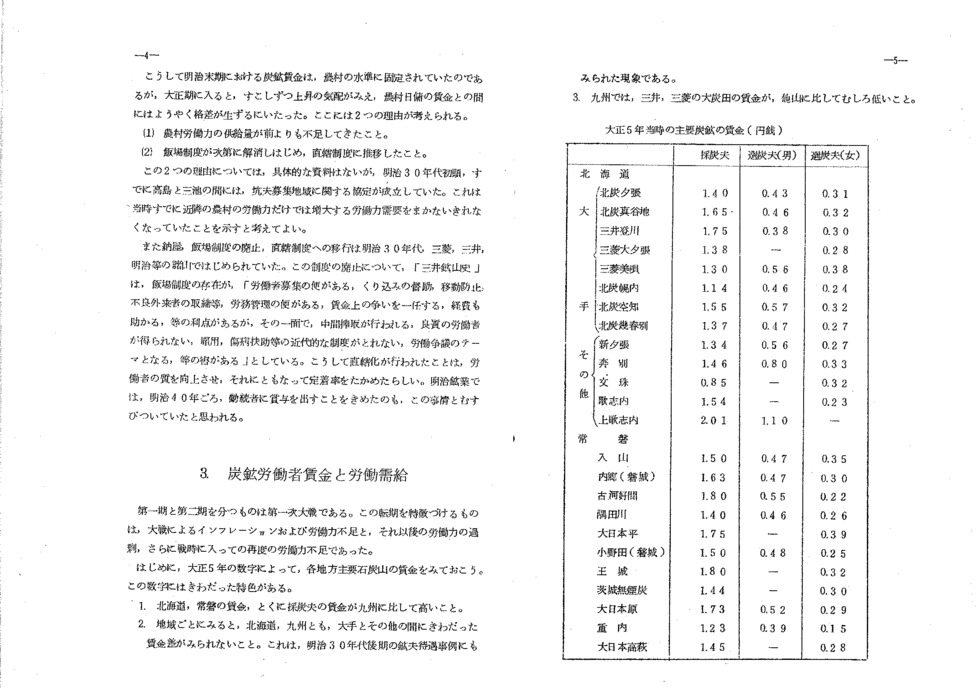

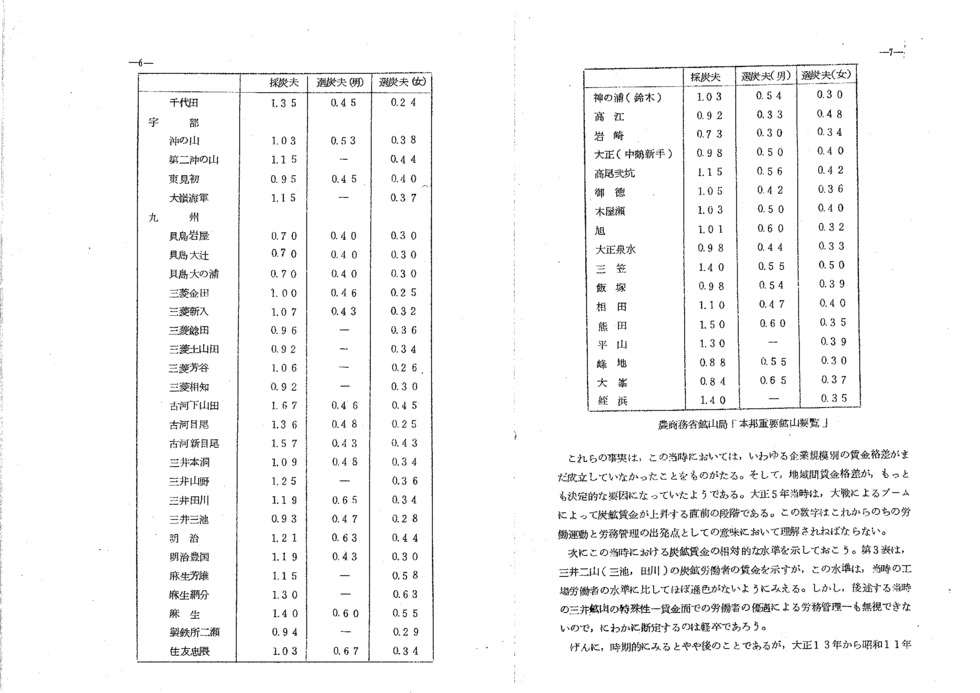

はじめに,大正5年の数字によって,各地方主要石炭山の賃金をみておこう。この数字にはきわだった特色がある。

1.北海道,常磐の賃金,とくに採炭夫の賃金が九州に比して高いこと。

2.地域ごとにみると,北海道,九州とも,大手とその他の間にきわだった賃金差がみられないこと。これは,明治30年代後期の鉱夫待遇事例にもみられた現象である。

3.九州では,三井,三菱の大炭田の賃金が,他山に比してむしろ低いこと。

大正5年当時の主要炭鉱の賃金(円銭)

|

|

採炭夫 |

選炭夫(男) |

選炭夫(女) |

|

|

北海道 |

|

|

|

|

|

大 手 |

北炭夕張 |

1.40 |

0.43 |

0.31 |

|

北炭真谷地 |

1.65 |

0.46 |

0.32 |

|

|

三井登川 |

1.75 |

0.38 |

0.30 |

|

|

三菱大夕張 |

1.38 |

― |

0.28 |

|

|

三菱美唄 |

1.30 |

0.56 |

0.38 |

|

|

北炭幌内 |

1.14 |

0.46 |

0.24 |

|

|

北炭空知 |

1.55 |

0.57 |

0.32 |

|

|

北炭幾春別 |

1.37 |

0.47 |

0.27 |

|

|

その他 |

新夕張 |

1.34 |

0.56 |

0.27 |

|

奔別 |

1.46 |

0.80 |

0.33 |

|

|

文珠 |

0.85 |

― |

0.32 |

|

|

歌志内 |

1.54 |

― |

0.23 |

|

|

上歌志内 |

2.01 |

1.10 |

― |

|

|

常磐 |

|

|

|

|

|

|

入山 |

1.50 |

0.47 |

0.35 |

|

|

内郷(磐城) |

1.63 |

0.47 |

0.30 |

|

|

古河好間 |

1.80 |

0.55 |

0.22 |

|

|

隅田川 |

1.40 |

0.46 |

0.26 |

|

|

大日本平 |

1.75 |

- |

0.39 |

|

|

小野田(磐城) |

1.50 |

0.48 |

0.25 |

|

|

王城 |

1.80 |

- |

0.32 |

|

|

茨城無煙炭 |

1.44 |

- |

0.30 |

|

|

大日本原 |

1.73 |

0.52 |

0.29 |

|

|

重内 |

1.23 |

0.39 |

0.15 |

|

|

大日本高萩 |

1.45 |

- |

0.28 |

|

|

千代田 |

1.35 |

0.45 |

0.24 |

|

宇部 |

|

|

|

|

|

|

沖の山 |

1.03 |

0.53 |

0.38 |

|

|

第二沖の山 |

1.15 |

- |

0.44 |

|

|

東見初 |

0.95 |

0.45 |

0.40 |

|

|

大嶺海軍 |

1.15 |

- |

0.37 |

|

九州 |

|

|

|

|

|

|

貝島岩屋 |

0.70 |

0.40 |

0.30 |

|

|

貝島大辻 |

0.70 |

0.40 |

0.30 |

|

|

貝島大の浦 |

0.70 |

0.40 |

0.30 |

|

|

三菱金田 |

1.00 |

0.46 |

0.25 |

|

|

三菱新入 |

1.07 |

0.43 |

0.32 |

|

|

三菱鯰田 |

0.96 |

- |

0.36 |

|

|

三菱土山田 |

0.92 |

- |

0.34 |

|

|

三菱芳谷 |

1.06 |

- |

0.26 |

|

|

三菱相知 |

0.92 |

- |

0.30 |

|

|

古河下山田 |

1.67 |

0.46 |

0.45 |

|

|

古河目尾 |

1.36 |

0.48 |

0.25 |

|

|

古河新目尾 |

1.57 |

0.43 |

0.43 |

|

|

三井本洞 |

1.09 |

0.48 |

0.34 |

|

|

三井山野 |

1.25 |

- |

0.36 |

|

|

三井田川 |

1.19 |

0.65 |

0.34 |

|

|

三井三池 |

0.93 |

0.47 |

0.28 |

|

|

明治 |

1.21 |

0.63 |

0.44 |

|

|

明治豊国 |

1.19 |

0.43 |

0.30 |

|

|

麻生芳雄 |

1.15 |

- |

0.58 |

|

|

麻生網分 |

1.30 |

- |

0.63 |

|

|

麻生 |

1.40 |

0.60 |

0.55 |

|

|

製鉄所二瀬 |

0.94 |

- |

0.29 |

|

|

住友忠隈 |

1.03 |

0.67 |

0.34 |

|

|

神の浦(鈴木) |

1.03 |

0.54 |

0.30 |

|

|

高江 |

0.92 |

0.33 |

0.48 |

|

|

岩崎 |

0.73 |

0.30 |

0.34 |

|

|

大正(中鶴新手) |

0.98 |

0.50 |

0.40 |

|

|

高尾弐坑 |

1.15 |

0.56 |

0.42 |

|

|

御徳 |

1.05 |

0.42 |

0.36 |

|

|

木屋瀬 |

1.03 |

0.50 |

0.40 |

|

|

旭 |

1.01 |

0.60 |

0.32 |

|

|

大正泉水 |

0.98 |

0.44 |

0.33 |

|

|

三笠 |

1.40 |

0.55 |

0.50 |

|

|

飯塚 |

0.98 |

0.54 |

0.39 |

|

|

相田 |

1.10 |

0.47 |

0.40 |

|

|

熊田 |

1.50 |

0.60 |

0.35 |

|

|

平山 |

1.30 |

- |

0.39 |

|

|

峰地 |

0.88 |

0.55 |

0.30 |

|

|

大峯 |

0.84 |

0.65 |

0.37 |

|

|

姪浜 |

1.40 |

- |

0.35 |

農商務省鉱山局「本邦重要鉱山要覧」

これらの事実は,この当時においては,いわゆる企業規模別の賃金格差がまだ成立していなかったことをものがたる。そして,地域間賃金絡差が,もっとも決定的な要因になっていたようである。大正5年当時は,大戦によるブームによって炭鉱賃金が上昇する直前の段階である。この数字はこれからのちの労働運動と労務管理の出発点としての意味において理解されねばならない。

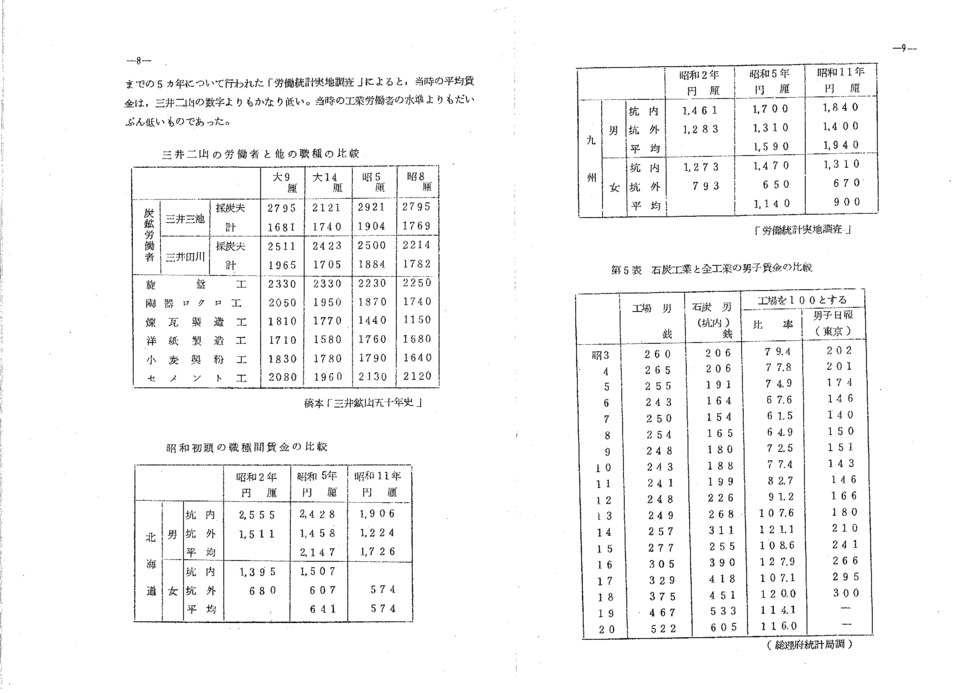

次にこの当時における炭鉱賃金の相対的な水準を示しておこう。第3表は,三井二山(三池,田川)の炭鉱労働者の賃金を示すが,この水準は,当持の工場労働者の水準に比してほぼ遜色がないようにみえる。しかし,後述する当時の三井鉱山の特殊性,賃金面での労働者の優遇による労務管理も無視できないので,にわかに断定するのは軽卒であろう。

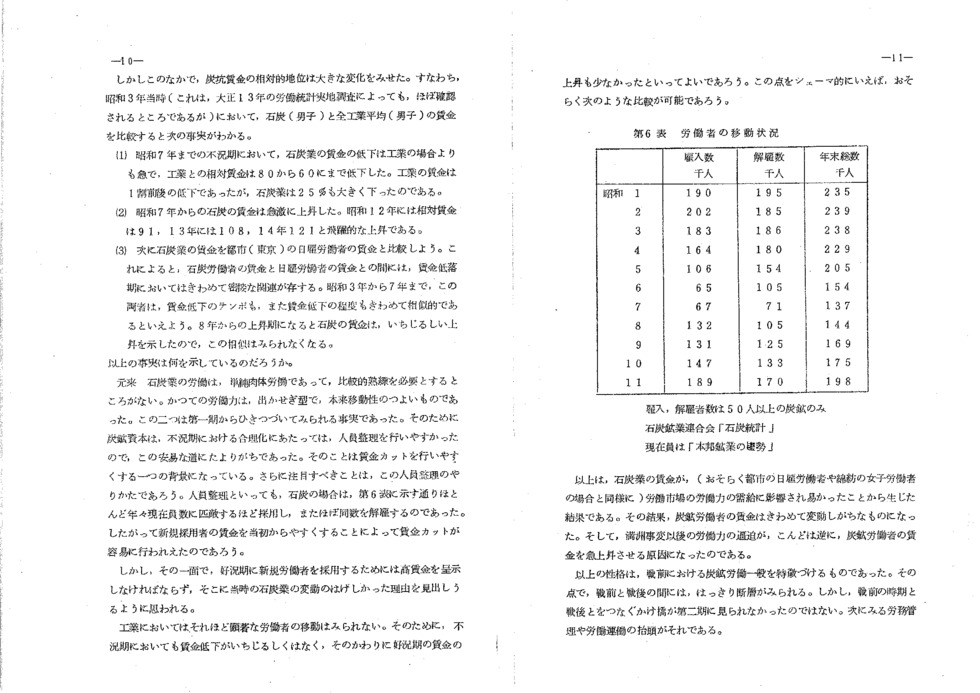

げんに,時期的にみるとやや後のことであるが,大正13年から昭和11年までの5カ年について行われた「労働統計実地調査」によると,当時の平均賃金は,三井二山の数字よりもかなり低い。当時の工業労働者の水準よりもだいぶん低いものであった。

三井二山の労働者と他の職種の比較

|

|

|

|

大9 厘 |

大14 厘 |

昭5 厘 |

昭8 厘 |

|

炭鉱労働者 |

三井三池 |

採炭夫 |

2795 |

2121 |

2921 |

2795 |

|

計 |

1681 |

1740 |

1904 |

1769 |

||

|

三井田川 |

採炭夫 |

2511 |

2423 |

2500 |

2214 |

|

|

計 |

1965 |

1705 |

1884 |

1782 |

||

|

旋盤工 |

2330 |

2330 |

2230 |

2250 |

||

|

陶器ロクロ工 |

2050 |

1950 |

1870 |

1740 |

||

|

煉瓦製造工 |

1810 |

1770 |

1440 |

1150 |

||

|

洋紙製造工 |

1710 |

1580 |

1760 |

1680 |

||

|

小麦製粉工 |

1830 |

1780 |

1790 |

1640 |

||

|

セメント工 |

2080 |

1960 |

2130 |

2120 |

||

稿本「三井鉱山五十年史」

昭和初頭の職種間賃金の比較

|

|

|

|

昭和2年 円 厘 |

昭和5年 円 厘 |

昭和11年 円 厘 |

|

北海道 |

男 |

坑内 |

2,555 |

2,428 |

1,906 |

|

坑外 |

1,511 |

1,458 |

1,224 |

||

|

平均 |

|

2,147 |

1,726 |

||

|

女 |

坑内 |

1,395 |

1,507 |

|

|

|

坑外 |

680 |

607 |

574 |

||

|

平均 |

|

641 |

574 |

||

|

九州 |

男 |

坑内 |

1,461 |

1,700 |

1,840 |

|

坑外 |

1,283 |

1,310 |

1,400 |

||

|

平均 |

|

1,590 |

1,940 |

||

|

女 |

坑内 |

1,273 |

1,470 |

1,310 |

|

|

坑外 |

793 |

650 |

670 |

||

|

平均 |

|

1,140 |

900 |

「労働統計実地調査」

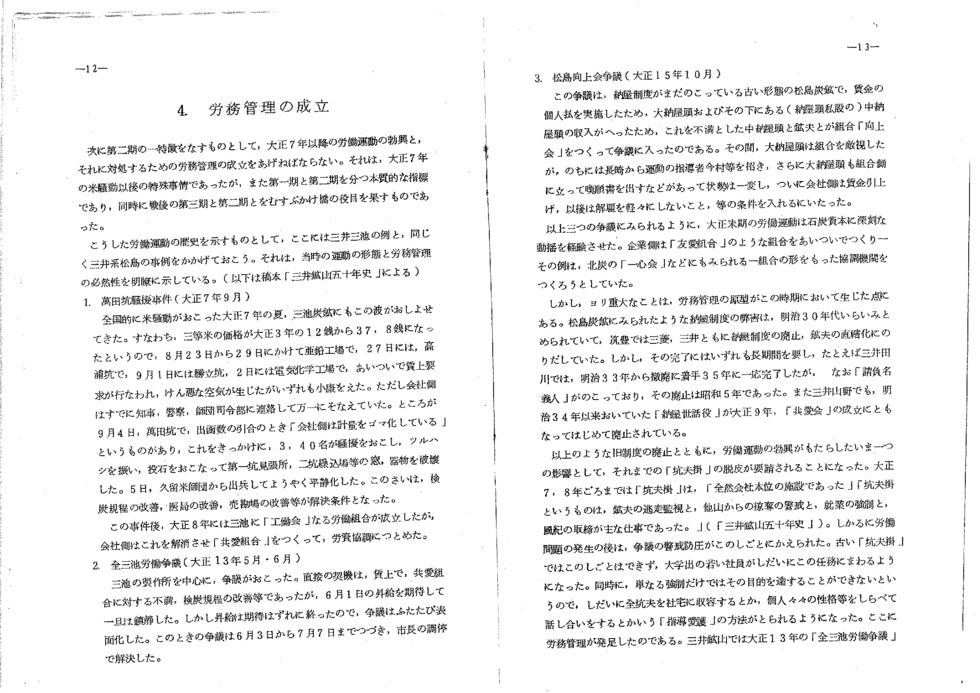

第5表 石炭工業と全工業の男子賃金の比較

|

|

工場 男

銭 |

石炭 男 (坑内) 銭 |

工場を100とする |

|

|

比率 |

男子日雇 (東京) |

|||

|

昭3 |

260 |

206 |

79.4 |

202 |

|

4 |

265 |

206 |

77.8 |

201 |

|

5 |

255 |

191 |

74.9 |

174 |

|

6 |

243 |

164 |

67.6 |

146 |

|

7 |

250 |

154 |

61.5 |

140 |

|

8 |

254 |

165 |

64.9 |

150 |

|

9 |

248 |

180 |

72.5 |

151 |

|

10 |

243 |

188 |

77.4 |

143 |

|

11 |

241 |

199 |

82.7 |

146 |

|

12 |

248 |

226 |

91.2 |

166 |

|

13 |

249 |

268 |

107.6 |

180 |

|

14 |

257 |

311 |

121.1 |

210 |

|

15 |

277 |

255 |

108.6 |

241 |

|

16 |

305 |

390 |

127.9 |

266 |

|

17 |

329 |

418 |

107.1 |

295 |

|

18 |

375 |

451 |

120.0 |

300 |

|

19 |

467 |

533 |

114.1 |

- |

|

20 |

522 |

605 |

116.0 |

- |

(総理府統計局調)

しかしこのなかで,炭坑賃金の相対的地位は大きな変化をみせた。すなわち,昭和3年当時(これは,大正13年の労働統計実地調査によっても,ほぼ確認されるところであるが)において,石炭(男子)と全工業平均(男子)の賃金を比軟すると次の事実がわかる。

(1)昭和7年までの不況期において,石炭業の賃金の低下は工業の場合よりも急で,工業との相対賃金は80から60にまで低下した。工業の賃金は1割程度の低下であったが,石炭業は25%も大きく下ったのである。

(2)昭和7年からの石炭の賃金は急激に上昇した。昭和12年には相対賃金は91,13年には108,14年121と飛躍的な上昇である。

(3)次に石炭業の賃金を都市(東京)の日雇労働者の賃金と比較しよう。これによると,石炭労働者の賃金と日雇労働者の賃金との間には,賃金低落期においてはきわめて密接な関連が存する。昭和3年から7年迄まで,この両者は,賃金低下のテンポも,また貸金低下の程度もきわめて相似的であるといえよう。8年からの上昇期になると石炭の賃金は,いちじるしい上昇を示したので,この相似はみられなくなる。

以上の事実は何を示しているのだろうか。

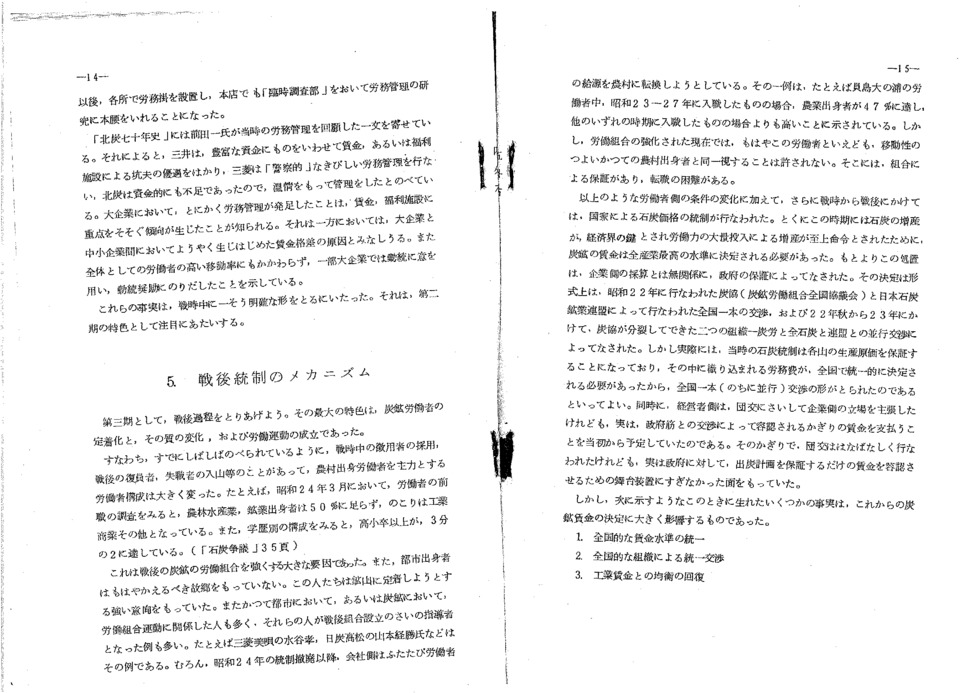

元来 石炭業の労働は,単純肉体労働であって,比較的熟練を必要とするところがない。かつての労働力は,出かせぎ型で,本来移動性のつよいものであった。この二つは第一期からひきつづいてみられる事実であった。そのために,炭鉱資本は,不況期における合理化にあたっては,人員整理を行いやすかったので,この安易な道にたよりがちであった。そのことは賃金カットを行いやすくする一つの背景になっている。さらに注目すべきことは,この人員整理のやりかたであろう。人員整理といっても,石炭の場合は,第6表に示す通りほとんど年々現在員数に匹敵するほど採用し,またほぼ同数を解雇するのであった。したがって新規探用者の賃金を最初からやすくすることによって賃金カットが容易に行われえたのであろう。

しかし,その一面で,好況期に新規労働者を採用するためには高賃金を呈示しなければならず,そこに当時の石炭業の変動のはげしかった理由を見出しうるように思われる。

工業においてはそれほど顕著な労働者の移動はみられない。そのため,不況期においても賃金低下がいちじるしくはなく,そのかわりに好況期の賃金の上昇も少なかったといってよいであろう。この点をシューマ的にいえば,おそらく次のような比較が可能であろう。

第6表 労働者の移動状況

|

|

雇入数 千人 |

解雇数 千人 |

年末総数 千人 |

|

昭和 1 |

190 |

195 |

235 |

|

2 |

202 |

185 |

239 |

|

3 |

183 |

186 |

238 |

|

4 |

164 |

180 |

229 |

|

5 |

106 |

154 |

205 |

|

6 |

65 |

105 |

154 |

|

7 |

67 |

71 |

137 |

|

8 |

132 |

105 |

144 |

|

9 |

131 |

125 |

169 |

|

10 |

147 |

133 |

175 |

|

11 |

189 |

170 |

198 |

雇入,解雇者数は150人以上の炭鉱のみ

石炭鉱業連合会「石炭統計」

現在員は「本邦鉱業の趨勢」

以上は,石炭業の賃金が,(おそらく都市の日雇労働者や綿紡の女子労働者の場合と同様に)労働市場の労働力の需給に影響され易かったことから生じた結果である。その結果,炭鉱労働者の賃金はきわめて変動しがちなものになった。そして,満洲事変以後の労働力の逼迫が,こんどは逆に,炭鉱労働者の賃金を急上昇させる原因になったのである。

以上の性格は,戦前における炭鉱労働一般を特徴づけるものであった。その点で,戦前と戦後の間には,はっきり断層がみられる。しかし,戦前の時期と戦後とをつなぐかけ橋が第二期に見られなかったのではない。次にみる労務管理や労働運動の抬頭がそれである。

4 労務管理の成立

次に第二期の一特徴をなすものとして,大正7年以降の労働運動の勃興と,それに対処するための労務管理の成立をあげねばならない。それは,大正7年の米騒動以後の特殊事情であったが,また第一期と第二期を分つ本質的な指標であり,同時に戦後の第三期と第二期とをむすぶかけ橋の役目を果すものであった。

こうした労働運動の歴史を示すものとして,ここでは三井三池の例と,同じく三井系松島の事例をかかげておこう。それは,当時の運動の形態と労務管理の必然性を明瞭に示している。(以下は稿本Γ三井鉱山五十年史」による)

1.萬田坑騒擾事件(大正7年9月)

全国的に米騒動がおこった大正7年の夏,三池炭鉱にもこの波がおしよせてきた。すなわち,三等米の価格が大正3年の12銭から37.8銭になったというので,8月23日から29日にかけて亜鉛工場で,27日には,高浦坑で,9月1日には勝立坑,2日には電気化学工場で,あいついで賃上要求が行なわれ,けん悪な空気が生じたがいずれも小康をえた。ただし会社側はすでに知事,警察,師団司令部に連絡して万一にそなえていた。ところが9月4日,萬田坑で,出函数の引合のとき「会社側は計量をゴマ化している」というものがあり,これをきっかけに,3,40名が騒擾をおこし,ツルハシを振い,投石をおこなって第一坑見張所,二坑繰込場等の窓,器物を破壊した。5日,久留米師団から出兵してようやく平静化した。このさいは,検炭規程の改善,医局の改善,売勘場の改善等が解決条件となった。

この事件後,大正8年には三池に「工働会」なる労働組合が成立したが,会杜側はこれを解消させ「共愛組合」をつくって,労資協調につとめた。

2.全三池労働争議(大正13年5月・6月)

三池の製作所を中心に,争議がおこった。直接の契機は,賃上で,共愛組合に対する不満,検炭規程の改善等であったが,6月1日の昇給を期待して一旦は鎮静した。しかし昇給は期待外れに終ったので,争議はふたたび表面化した。このときの争議は6月3日から7月7日までつづき,市長の調停で解決した。

3.松島向上会争議(大正15年10月)

この争議は,納屋制度がまだのこっている古い形態の松島炭鉱で,賃金の個人払を実施したため,大納屋頭およびその下にある(納屋頭私設の)中納屋頭の収入がへったため,これを不満とした中納屋頭と鉱夫とが組合「向上会」をつくって争議に入ったのである。その間,大納屋頭は組合を敵視したが,のちには長崎から運動の指導者今村等を招き,さらに大納屋頭も組合側に立って嘆願書を出すなどがあって状勢は一変し,ついに会杜側は賃金引上げ,以後は解雇を軽々にしないこと,等の条件を入れるにいたった。

以上三つの争議にみられるように,大正末期の労働運動は石炭資本に深刻な動揺を経験させた。企業側は「友愛組合」のような組合をあいついでつくり―その例は,北炭の「一心会」などにもみられる―組合の形をもった協調機関をつくろうとしていた。

しかし,より重大なことは,労務管理の原型がこの時期において生じた点にある。松島炭鉱にみられたような納屋制度の弊害は,明治30年代いらいみとめられていて,筑豊では三菱,三井ともに納屋制度の廃止,鉱夫の直轄化にのりだしていた。しかし,その完了にはいずれも長期間を要し,たとえば三井田川では,明治33年から撤廃に着手35年に一応完了したが,なお「請負名義人」がのこっており,その廃止は昭和5年であった。また三井山野でも,明治34年以来おいていた「納屋世話役」が大正9年,「共愛会」の成立にともなってはじめて廃止されている。

以上のような旧制度の廃止とともに,労働運動の勃興がもたらしたいま一つの影響として,それまでの「坑夫掛」の脱皮が要請されることになった。大正7,8年ごろまでは「坑夫掛」は,「全然会社本位の施設であった」「坑夫掛というものは,鉱夫の逃走監視と,鉱山からの掠奪の警戒と,就業の強制と,風紀の取締が主な仕事であった。」(「「三井鉱山五十年史」)。しかるに労働問題の発生の後は,争議の警戒防圧がこのしごとにかえられた。古い「坑夫掛」ではこのしごとはできず,大学出の若い社員がしだいにこの任務にまわるようになった。同時に,単なる強制だけではその目的を達することができないというので,しだいに全坑夫を社宅に収容するとか,個人々々の性格等をしらべて話し合いをするとかいう「指導愛護」の方法がとられるようになった。ここに労務管理が発足したのである。三井鉱山では大正13年の「全三池労働争議」以後,各所で労務掛を設置し,本店でも「臨時調査部」をおいて労務管理の研究に本腰をいれることになった。

「北炭七十年史」には前田一氏が当時の労務管理を回顧した一文を寄せている。それによると,三井は,豊富な資金にものをいわせて賃金,あるいは福利施設による坑夫の優遇をはかり,三菱は「警察的」なきびしい労務管理を行ない,北炭は資金的にも不足であったので,温情をもって管理をしたとのべている。大企業において,とにかく労務管理が発足したことは,質金,福利施設に重点をそそぐ傾向が生じたことが知られる。それは一方においては,大企業と中小企業間においてようやく生じはじめた賃金格差の原因とみなしうる。また全休としての労働者の高い移動率にもかかわらず,一部大企業では勤続に意を用い,勤続奨励にのりだしたことを示している。

これらの事実は,戦時中に一そう明確な影をとるにいたった。それは,第二期の特色として注目にあたいする。

5.戦後統制のメカニズム

第三期として,戦後過程をとりあげよう。その最大の特色は,炭鉱労働者の定着化と,その質の変化,および労働運動の成立であった。

すなわち,すでにしばしばのべられているように,戦時中の徴用者の採用,戦後の復員者,失職者の入山等のことがあって,農村出身労働者を主力とする労働者構成は大きく変った。たとえば,昭和24年3月において,労働者の前職の調査をみると,農林水産業,鉱業出身者は50%に足らず,のこりは工業商業その他となっている。また,学歴別の構成をみると,高小卒以上が,3分の2に達している。(「石炭争議」35頁)

これは戦後の炭鉱の労働組合を強くする大きな要因であった。また,都市出身者はもはやかえるべき故郷をもっていない。この人たちは鉱山に定着しようとする強い傾向をもっていた。またかつて都市において,あるいは炭鉱において,労働組合運動に関係した人も多く,それらの人が戦後組合設立のさいの指導者となった例も多い。たとえば三菱美唄の水谷孝,日炭高松の山本経勝氏などはその例である。むろん,昭和24年の統制撤廃以降,会社側はふたたび労働者の給源を農村に転換しようとしている。その一例はたとえば貝島大の浦の労働者中,昭和23-27年に入職したものの場合,農業出身者が47%に達し,他のいずれの時期に入職したものの場合よりも高いことが示されている.しかし,労働組合の強化された現在では,もはやこの労働者といえども,移動性のつよいかつての農村出身者と同一視することは許されない。そこには,組合による保証があり,転職の困難がある。

以上のような労働者側の条件の変化に加えて,さらに戦時から戦後にかけては,国家による石炭価格の統制が行なわれた。とくにこの時期には石炭の増産が,経済界の鍵ときれ労働力の大量投入による増産が至上命令とされたために,炭鉱の賃金は全産業最高の水準に決定される必要があった。もとよりこの処置は,企業側の採算とは無関係に,政府の保証によってなされた。その決定は形式上は昭和21年に行なわれた炭協(炭鉱労働組合全国協議会)と日本石炭鉱業連盟によって行なわれた全国一本の交渉,および21年秋から23年にかけて,炭協が分裂してできた二つの組織―炭労と全石炭と連盟との並行交渉によってなされた。しかし実際には,当時の石炭統制は各山の生産原価を保証することになりなっており,その中に織り込まれる労務費が,全国で統一的に決定される必要があったから,全国一本(のちに並行)交渉の形がとられたのであるといってよい。同時に,経営者側は,団交にさいして企業側の立場を主張したけれども,実は,政府筋との交渉によって容認されるかぎりの賃金を支払うことを当初から予定していたのである。そのかぎりで,団交ははなばなしく行なわれたけれども,実は政府に対して,出炭計画を保証するだけの賃金を容認させるための舞台装置にすぎなかった面をもっていた。

しかし,次に示すようなこのときに生れたいくつかの事実は,これからの炭鉱賃金の決定に大きく影響するものであった。

1.全国的な賃金水準の統一

2.全国的な組織による統一交渉

3.工業賃金との均衡の回復

6 統制撤廃後の賃金決定

以上にみたように,戦後統制期につくられたいくつかの賃金決定機構の変貌が生じた。次には,それが統制後の賃金決定機構にどう影響したかを考えてみたい。

まず考えられることは,大手の石炭企業で賃金水準の統一が統制撤廃後も保たれてきたという事実であろう。むろん,連盟側はこれに反対したので,24年,26年などには各社交渉が行われるなど,統一交渉の形態は崩れ去るかにみえたが,27年春の執行部の改選の後,いわゆる炭労の「左旋回」が行なわれ,これを契機として 組織的な中央交渉,ないし対角線交渉の形態が確立して今日に及んでいる。

この形態は,各主要産業のうちでももっとも統一的なものといえよう。その伝統をのこしたのは戦後の石炭統制だったわけである。もちろん,産業ごとの経理内容の差異や企業別組合のワクが,統一文渉をゆがめた面も見られなかったわけではないけれども,炭労はその差異をのりこえて,統一賃金を保持してきた。これは石炭の賃金決定における,一つの基本的な条件といいうる。

統一交渉による賃金の決定のさいには,経営者側は,企業群のうちでもっとも経営内容の悪い企業を標準とする賃金を呈示することになる。これに対して組合側は平均的な,あるいは平均以上の企業を対象とする賃上げ要求を行なうであろう。この両者の見解の間には,かなり大きなへだたりが生じがちであり,それがはげしい争議の原因となったことも,また否定できないと思われる。

次に考えるべきことは,石炭産業の不況であろう。それは,しばしば人員整理問題をひきおこしたし,いまもその危機は高まりつつある.その条件は,企業の業績を悪化させ,組合側の要求の水準も他産業より低いものになりがちであった。そこに,組合運動の一つの限界があったともいえるが,それ以上に企業側が.生産条件の広汎な変貌に追随しえなかった事実が明確になったと言えるであろう。

すなわち石炭不況は,自然的な,あるいは外部的な条件によってもたらされた面もあるけれども,それ以上に,経営側がかつての労働集約的な,資本節約的な生産方法を本質的にかえようとしなかことによってもたらされたとみるべき節が多いからである。そしてかつて用いえた最大の調節策―雇用量の伸縮―が,組合の抵抗によって容易に行われがたいことが.動脈硬化の症状をいよいよはげしくしたというのが,実状のように思われる。しかし,その原因についてはともかく,石炭の不況が,ふたたび石炭の賃金の相対的低下をもたらしていることはうたがいをいれない。

本資料は,昭和34年度に日本労働協会が委託した研究課題「産業別賃金の変動と影響に関する研究」の成果の一部である。

執筆は中村隆英氏が担当した。