Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

귀환 원호의 기록

p54~62

제7장 송출 원호

1 송환 방침의 결정

1945년 8월 21일, 차관회의에서 강제이입 조선인 등의 징용 해제 방침이 우선 결정되었다. 종전으로 인한 급격한 사정 변화와 앞날에 대한 불안감은 해방된 사람들을 기쁨의 절정에 이르게 함과 동시에 귀국을 서두르게 한 것은 당연한 흐름이었다. 그러나 단순히 귀국을 서두를 뿐만 아니라 입장 변화로 인해 전국 각지에서 불온한 분위기가 충만하여 특히 기타큐슈와 홋카이도에서는 폭동이 발생할 정도였다. 이들이 빨리 귀국할 수 있도록 하는 것은 일본 정부로서는 해외 동포를 가급적 신속하게 본국으로 귀국시키는 문제와 함께 종전 후 직면한 긴급한 문제 중 하나였다. 일본 정부는 1945년 9월 1일 ‘조선인 집단이입 노무자 등의 긴급 조치의 건’을 경보국 제3호로서 후생성과 내무성을 통해 전국 지방 장관에 통첩하여 조만간에 수송이 시작될 것을 예고하고 수송 순서를 정해 부산까지는 반드시 사업주 측의 인솔자가 따라가야 하는 점 등을 지시했다.

당시 정확한 송출 기본 수는 조사되지 않았다. 9월 25일까지 후생성 사회국이 집계한 ‘조선 출신자이며 귀국을 희망한 자’의 추정 수는 910,636명이었다. 이는 1944년 말의 거주 총인구 1,911,307명에서 같은 날 기준으로 집단이입 노무자 수 243,513명을 뺀 것을 일반 거주자 수(1,667,794명)로 간주하고 일반 거주자 중 40%를 귀국희망자(667,123명)로 추정하여 이 추정치에 이입 노무자 수를 더해서 송출 필요 기본수로 한 것이다. 그러나 이 기본수에는 1945년의 이입 노무자 수가 포함되어 있지 않다(1945년의 이입 승인 수는 50,000이었다). 더욱이 이 기본수는 대략적인 숫자이긴 하지만 귀국 희망 여부에 각종 조건이 붙어서 별도로 파악하기가 매우 어려웠다. 실제로 귀국자 수와 추정된 숫자 간에 큰 차이가 생겨 송출 업무에 큰 영향을 미쳤다. 한편, 조선으로의 송환은 9월 중에 시작되었는데 귀국을 서두르는 조선 출신자가 잇따라 시모노세키, 기타큐슈 방면으로 모여들어 수송능력을 초과했기 때문에 혼란스러운 상황은 심화하기만 했다. 정부는 9월 28일, 추가로 ‘종전에 따른 일본 본토 거주 조선인 및 대만인의 대응에 대한 긴급조치 건’(후생성 발건(発健) 제152호)을 통첩하여 구(旧)동포의 귀국에 관한 응급조치의 정신과 구체적 방안에 대해 자세히 항목별로 정부의 의도를 밝히고, 특히 승선지의 원호는 귀환민사무소가 담당하고 수송 중의 유도 및 휴게 등 기타 원호에 대해서는 기존에 각각 조선 및 대만 출신자를 지도해온 ‘고세이카이(興生会)’ 및 ‘대만협회’가 담당하는 등의 방침을 다시 지시했다. 한편, ‘비일본인’ 귀환에 대한 점령군 측의 의향이 전면적으로 결정된 것은 1945년 11월 1일이었다. 10월 25일 이후 수송 통제를 위해 지방의 고세이카이 및 사업주가 발행했던 ‘계획수송증명서’는 11월 13일 오전 0시부터 각 지방 장관이 발행하고 각 지방 철도국을 단위로 하는 대규모 수송계획을 수립해 수송 인원을 할당하여 조선 귀국자의 계획수송증명제도를 강화했다. 조선 출신자를 위해 종전 이후 활동해온 주오고세이카이(中央興生会)가 해산된 것은 10월 15일이었다. 이렇게 귀환 군인, 응징사(応徴士), 이입 집단노무자 등의 우선적 수송은 1945년 12월에는 거의 완료되었다.

당시 승선 항구는 센자키 (조선인), 하카타 (조선인 및 화북 중국인), 가고시마(화중 중국인), 구레(조선인, 화북 및 화중 중국인)가 지정되어 있었는데 실제로는 지령에 의해 사세보, 오타루, 무로란, 하코다테, 기타 항구도 사용되었다. 상기 지정 항구 외에 1946년 1월에 일반 송출이 시작된 이후에는 사세보, 오타케, 우지나, 나고야, 우라가, 각 귀환 원호국 및 요코하마 원호국이 송출 원호 업무를 담당했다.

2 등록제 실시와 송출 실적

송출업무의 기본수를 파악하기 위해 재일 조선인, 중국인, 류큐인 및 대만성민 등록이 1946년 2월 17일 자 지령에 의해 3월 18일에 실시되었다. 그 결과는 다음과 같다.

1 ‘조선인’ 647,006명 (귀환희망자 514,060명 중 북조선 9,701)

2 ‘중화민국인’ 14,941명 (그중 귀환희망자 2,372)

3 ‘대만성민’ 15,906명 (그중 귀환희망자 12,784)

4 ‘북위 30도 이남(구치노시마를 포함)의 가고시마현 및 오키나와현민’ 200,943 (그중 귀환희망자 141,377)

합계 828,796명 (그중 귀환희망자 670,593)

이때 전원 대비 귀환희망자의 비율은 조선인의 경우 79%, 중화민국인의 경우 16%, 대만성민은 80%, 서남 열도는 70%이다. 이 통계는 종전 시의 인원수를 대략 추산하는 기초로 삼을 수 있다. 즉 1946년 3월 말까지의 송환 수는 통계를 상회한 것으로는 조선인 914,352명, 중국인 41,110명, 대만성민 18,462명, 서남 열도민 13,675명으로 되어 있기 때문에 합계는 다음과 같다.

조선인 1,561,358명

중국인 56,051명

대만성민 34,368명

서남 열도민 214,618명

그러나 조선 출신자만 보면 앞에서 서술한 자료와 비교해 인원 수가 매우 적다. 그 이유로는 등록이 누락된 인원 및 귀환한 사람 중에 통계에 잡히지 않은 사람들의 존재가 예상된다. 법적인 기초 숫자는 1947년 5월 2일에 ‘외국인등록령’이 공포되어 이에 의지할 수 있게 되었으나 1950년 1월 현재, 재일 조선인은 40만 명의 등록 외 인구를 포함하여 100만 명으로 추정된다. 조선의 불안정한 정세, 밀무역 등에 따른 밀항자 증가는 현재 또 다른 큰 문제가 되어 있지만, 귀환 개시 이후의 송출 실적 통계(1949년 9월 30일 기준)는 다음과 같다.

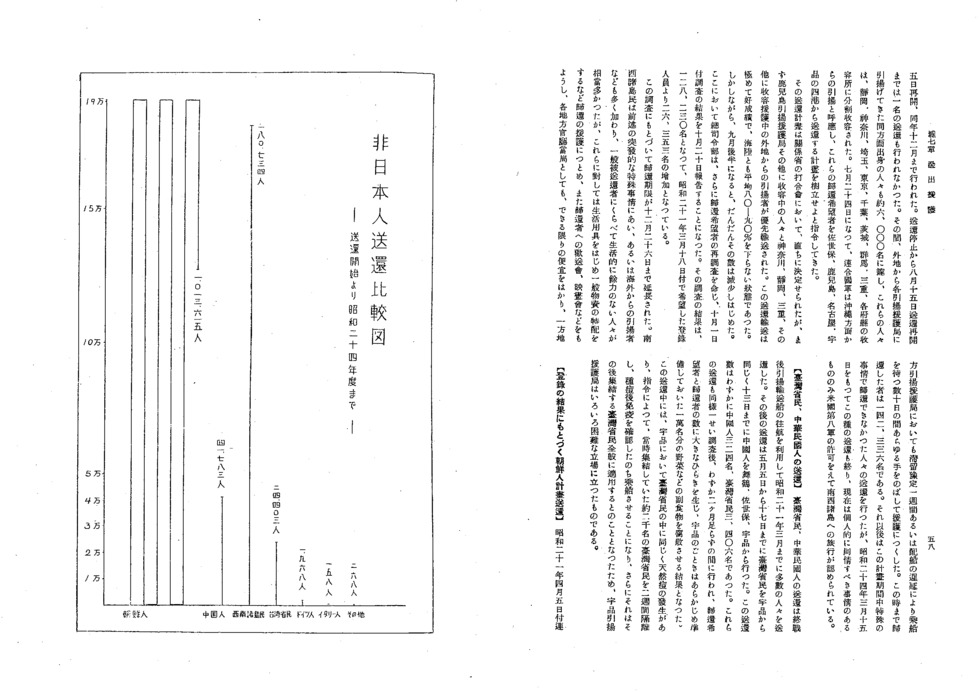

【일반 송환자】

조선인 1,011,289명

중국인 41,736명

대만성민 24,395명

서남 열도민 180,633명

독일인 1,903명

이탈리아인 158명

기타 244명

합계 1,260,358명

【밀항송환자】

조선인 32,941명

류큐인 160명

대만인 24명

밀항자 송환업무는 1950년 3월 1일 현재 사세보 귀환 원호국이 취급하고 있다.

3 ‘방면별’ 송환 상황

【남서 열도 방면으로의 송환】 1946년 1월부터 일반 일본재류자 송환이 시작되었으며 1월에는 우선 남서 열도 방면 수송을 하게 되어 규슈 지구는 가고시마 항에서, 그 외 지역 거주자는 우라가에서 각각 송환을 했다. 그런데 우연히 귀환자 중에 천연두가 발생하여 3월 18일에 이르러 송환이 정지되었기 때문에 가고시마 지구에 모여든 이 방면으로 귀환하는 사람들의 숫자가 많이 늘어나 가고시마 귀환 원호국이 중심이 되어 가고시마현은 이들의 수용 원호를 위해 분투했다. 귀환 원호원에서도 담당관이 현장으로 급행하여 가고시마 귀환국 외에 가고시마, 미야자키, 구마모토, 나가사키, 오이타 각 현에 이들을 분할 수용하고 응급 원호를 요청하여 겨우 비상사태를 버틸 수 있었다.

이들 체류자 수는 약 6,000명에 달해 응급 원호에 노력하는 한편 송환 방법을 연합국군에 신청하고 노력했으나 현지 수용체제 기타 사정 때문에 받아들여지지 않아 위에 제시된 현(県) 분담 생활 원호는 드디어 8월의 송환 재개까지 이어졌다. 그동안 생활원호 자금도 충분하지 않고 송환 시기가 확실하지 않아 적절한 직업교육도 받을 수 없는 상태에서, 집을 정리해서 나온 사람들은 뜻밖의 불안정한 상황에 얼마 남지 않은 소지금을 다 써버리고 하루하루 겨우 생활하는 힘겨운 수개월을 보내야 했다. 수송등록에 따른 계획수송은 1946년 8월 15일에 재개되어 같은 해 12월까지 진행되었다. 송환 정지로부터 8월 15일의 송환 재개까지는 1명의 송환도 이루어지지 않았다. 그동안 일본 본토 외에서 각 귀환 원호국으로 귀환해온 동방면 출신자들도 약 6,000명에 달했으며 이들은 시즈오카, 가나가와, 사이타마, 도쿄, 지바, 이바라키, 군마, 미에, 각 부현(府県)의 수용소로 분할 수용되었다. 7월 24일이 되자 연합국군은 오키나와에서의 귀환에 맞춰서 이들 귀환희망자를 사세보, 가고시마, 나고야, 우지나의 4 항구에서 송환하는 계획을 수립하라는 지령을 내렸다.

이 송환계획은 관계부처 회의에서 바로 결정되었으며 우선 가고시마 귀환 원호국 등에 수용 중인 사람들과 가나가와, 시즈오카, 미에 등에 수용 원호 중인 일본 본토 외부로부터의 귀환자가 먼저 수송되었다. 이 송환수송은 매우 실적이 좋았으며 육로, 해로 모두 평균 80~90%를 밑돌지 않은 상태이었다. 그러나 9월 후반이 되자 조금씩 숫자가 감소하기 시작했다. 총사령부는 추가로 귀환희망자의 재조사를 명령하고 10월 1일 자의 조사 결과를 10월 20일에 보고받기로 했다. 그 조사 결과는 128,230명이며, 1946년 3월 18일 자로 희망한 등록 인원보다 26,353명 증가했다.

이 조사를 바탕으로 송환기한이 12월 26일까지 연장되었다. 남서열도민들은 앞서 서술한 돌발적인 특수사정이 발생하거나 혹은 해외로부터의 귀환자가 다수 추가되어 일반 송환자와 비교해서 생활 여력이 없는 사람이 상당히 많았지만, 이들에게는 생활용품뿐만 아니라 일반 물자를 특별배급하는 등 귀환 원호를 위해 노력하고 또한 귀환자에 대한 환송회, 영화감상회 등을 개최하여 각 지방관청 당국도 최대한 편의를 제공하는 한편, 지방 귀환 원호국에서도 체류 예정 1주일 혹은 배선 지연으로 승선을 대기하는 수십 일 동안 모든 방법을 동원해서 원호를 위해 노력했다. 이때까지 귀환한 자는 142,336명이다. 그 이후에는 이 계획 기간에 특수한 사정으로 귀환하지 못한 사람들의 송환을 했는데 1949년 3월 15일부로 이런 유형의 송환도 종료되고 현재는 개인적으로 동정할 만한 사정이 있는 자에게만 미국 제8군의 허가를 얻어 남서열도로의 여행이 허락되고 있다.

【대만성민, 중화민국인의 송환】 대만성민, 중화민국인의 송환은 종전 후 귀환수송선의 왕항(往航)을 이용해서 1946년 3월까지 다수의 사람을 송환했다. 그 후의 송환은 5월 5일부터 17일까지 대만성민을 우지나에서, 그리고 13일까지 중국인을 마이주루, 사세보, 우지나에서 송환했다. 송환자 수는 겨우 중국인 324명, 대만성민 3,406명이었다. 이들 송환도 마찬가지로 일제히 조사한 후 불과 2개월 이내에 진행되었고 귀환희망자와 귀환자 수에 큰 차이가 발생했으며 우지나에서는 미리 준비한 1만명분의 야채 등 음식재료가 부패하는 결과를 초래했다. 또한 송환 중에 우지나에서 대만성민 중에도 천연두가 발생하여 지령에 따라 당시 집결한 약 2천명의 대만성민을 2주 동안 격리하고 종두 후 면역 확인을 거쳐서 승선시키기로 했고 그 후 집결한 대만성민 전반에 이를 적용했기 때문에 우지나 귀환 원호국은 여러 가지 어려운 입장에 서게 되었다.

【등록 결과에 따른 조선인 계획송환】 1946년 4월 5일부로 연합군 총사령부로부터 3월 18일의 등록 결과에 따른 계획송환(남서 열도를 제외)을 개시하라는 지령이 있었다. 조선인은 4월 15일부터 9월 30일에 걸쳐 1일당 센자키 1,000명, 하카타 3,000명씩 송환하도록 명령이 내려졌다. 그러나 각 계획수송 표에 따라 집결된 사람은 불과 하루 평균 하카타 200명 내지 250명, 센자키 30명 내지 50명 정도로, 추가로 수송계획을 재편하고 각 귀환자에게 휴대화물에 대한 편의 제공 및 필요 물품 알선, 공여 등을 진행함과 동시에 각 방면에 협력을 요청하여 귀환의 기운 조성에 주력했지만, 그 결과는 거의 나타나지 않고 끝났다. 그러나 7월에서 8월이 되어 부산의 콜레라 발생, 이어서 남조선의 홍수에 의한 철도 파괴 등으로 인해 잇따라 조선으로의 송환이 정지되었기 때문에 하카타의 조선인 체류는 6,000명이 넘었고 나날이 일본 본토 밖에서 귀환해오는 약 6,000명을 합쳐 하카타 귀환 원호국은 매일 12,000명이 넘는 귀환자 원호를 수십일 계속하게 되었다.

8월의 송환 개시 이후에는 조금씩 실적이 나타나기 시작했으나 역시 하루 4,000명의 수송계획과 비교해서 평균 1,000명 혹은 1,500명 정도를 넘지 못한 상황이었다.

이 귀환은 조선에서 철도 종업원의 총파업 강행 등에 따라 또다시 중단되어 당시의 저조한 귀환 기운을 한층 더 저하시켰다. 마침 연합국군이 귀환자 휴대화물의 증량을 인정하여 1인당 250파운드였던 가재도구 및 기구류를 500파운드까지 허용하게 되었고 1인당 4,000파운드 또는 그 이상의 경기계류, 장사 도구 등도 군정부의 허가를 받으면 가져갈 수 있게 되었지만, 관계자의 여러 배려에도 불구하고 예상외로 효과가 없어 결국 1946년 12월 15일까지 이 송환은 연기되었다.

【남방 원주민과 오가사와라 열도민의 송환】 1946년 10월이 되어 남방 원주민의 송환이 허락되어 우라가 귀환 원호국에서 24명이 각각 원남양군도 섬으로 송환되었다. 오가사와라 열도로의 송환은 종전 이래 인정되지 않아 같은 10월에 미국 및 영국계 사람들만 송환이 허락되어 120명이 같은 우라가에서 송환되었다.

【만주인과 인도네시아인의 송환】 1946년 3월 18일의 등록 후, 만주로의 송환은 시행되지 않았는데 10월이 되어 귀환을 희망한 28명이 하카타에서 송환되었다. 인도네시아인 송환에 대해서는 장기간 네덜란드 정부와 미국 정부 간 협상이 이루어졌으며, 귀환희망자를 조사한 뒤 76명이 고베 항에서 송환되어 2차로 1947년 3월 하순에 같은 항구에서 60명을 송환했다.

【독일인 송환】 1947년 1월 28일에 우라가를 출발하는 배로 독일인을 송환해야 한다는 1월 13일 자 지령은 기존의 일반 송환 사례와 성격이 다른 업무였다.

첫 번째로 피송환 해당자다. 이들 독일인 해당자는 구 나치스 당원 혹은 이와 비슷한 유형에 속하며 강제 귀국 명령을 받은 사람들이다.

두 번째로 송환 독일인의 재산관리와 귀환업무의 전부를 감시하기 위해 ‘감시 사령관’이 임명되어 감시 사령관과 그 ‘감시대’는 독일인이 거주하는 현지로 직접 가서 현지 군정부와 상관없이 이 업무를 지휘・감독하고 일본 정부는 (도도부현의) 모든 업무를 이 사령관의 감독 및 사무적 지도하에 진행해야 했다.

세 번째로 귀환자가 휴대하는 재산의 한도를 제한하고, 두고 가는 재산에 대해서는 귀환자의 가족 혹은 개인에 대해 각 한 명씩 재산수령인을 선정하여 송환업무가 완전히 끝날 때까지 지령에서 정하는 여러가지 임무에 종사하게 했다.

네 번째로 송환 전에 검역 기타 의료 및 위생상의 조처를 해야 했다.

다섯 번째로 이들 독일인 송환에 필요한 자재, 검역 기타 모든 경비를 부담해야 했다.

여섯 번째로 우라가 귀환 원호국에서는 특히 한 달을 들여서 특수한 숙박, 급여 기타 원호 설비를 만들었다. 이 1,069명의 독일인 송환에 든 경비는 총 600만엔이다. 이렇게 독일인과 오스트리아인은 처음부터 끝까지 열정적인 담당관의 환송에 감격의 말을 남기고 2월 15일 마린점퍼호로 그리운 조국으로 귀환해갔다.

각 관계부처 담당관은 현지 송환 전후의 두 달 동안 특별히 사무소를 마련하여 밤낮을 가리지 않고 눈이 내리는 가운데서도 어려운 귀환 원호업무에 종사했다. 독일인의 2차 송환은 같은 1947년 8월에 807명, 3차 송환은 1948년 3월에 27명을 요코하마 원호소에서도 실시했다. 3차는 하네다에서 항공기로 돌아갔다.

【북조선으로의 송환】 종전 이래 북위 38도 이북의 북조선은 소련의 관리지역이 되고 이 지구에서의 일본인 귀환은 국제적인 협정이 체결되지 않아 이 지구로의 송환도 연기되어 있었는데, 1947년 1월이 되자 3월 초에 귀환을 개시한다는 연락지시가 있어 귀환희망자를 1월 말에 조사했더니 1946년 3월 18일 귀환등록수 9,071명과 비교해서 1,413명에 불과했으며 3월 15일 다이안마루를 타고 사세보에서 귀환한 사람은 더 적은 224명에 불과했다.

【이탈리아인의 송환】 1947년 2월 19일 자 연합국군 지령으로 이탈리아인 130명이 우라가에서 송환되었는데 이 독일인 및 이탈리아인의 송환이 완료된 후 우라가 귀환 원호국은 폐쇄되었다.

4 송출 원호의 한 장면

송출 원호에는 패전한 일본의 입장이나 수송상의 문제 등 여러 가지 조건들이 겹쳐 말할 수 없을 정도로 많은 어려움이 있었다. 홋카이도에서 부산 혹은 센자키까지 원호를 위해 동행한 사람들의 고생담과 각 송출원호국의 사건에는 지방의 귀환원호국원의 큰 노력이라는 사실이 숨어 있다. 특히 밀항자 송출에 대해서는 각별한 어려움이 있었다. 사세보 귀환 원호국의 한 직원은 송출 원호의 일화를 이렇게 기술했다.

“조선, 남서 열도로의 송출작업에 종사하다 보면 여러 가지 예상치 못한 일에 직면한다. 무조건 ‘비일본인’으로 취급해야 한다. 이들 송환자에는 충분히 주의하고 있었지만, 혈기 많은 젊은 근무원은 그 감정을 참는데 상당한 노력이 필요했고 때로는 베테랑 근무원의 응원을 요청하는 장면도 있어 지금 생각해보면 웃음거리가 되는 사건도 적지 않았다.”

【대리 귀국】 조선으로의 귀국자가 많을 경우에는 원호국에서 하에노사키 역까지 트럭을 보내서 집단으로 오게 했었다. 문 앞에서 귀환 증명서와 본인을 대조하여 미비점이나 의심되는 부분이 없으면 송출 담당자에게 보내는데 가끔 대리 귀국자가 섞여 있어 웃지도 못하고 화 내지도 못하는 상황이 발생했다. 대리귀국이라고 하는 것은 귀국 의사를 포기한 자로부터 귀환 증명서를 사들이고 입국(入局)을 시도하는 것이다. 문 앞의 신분 조회 시 예를 들어 ‘이(李)’ 씨라고 불러도 답이 없어 제외해서 절차를 마쳤는데 마지막 한 명이 ‘자기 이름이 불리지 않았다’고 불만을 말해왔다. 잘 살펴봤더니 소위 ‘대리 귀국자’이고 이름이 ‘김’ 씨로 밝혀졌다. 즉 자기 본명이 불리는 것을 기다리다가 대리 신청이 들킨 것이다.

또한 어떤 자는 증명서상의 나이가 본인과 분명히 10살 이상 차이가 난다. 처음에는 일본 관공서의 잘못이라고 주장하는데 점차 거짓말임이 드러나 결국 대리 신청임을 자백하고 돌아갔다. 나중에 사진이 첨부된 거주 증명서를 지참하는 제도로 바뀌어 거의 이런 부정 입국은 없어졌으나 이와 반대로 일본 관공서의 실수로 정문의 근무원이 고생한 경우도 있었다.

귀국 증명서는 거주지의 시장 및 촌장을 거쳐 현(県) 지사의 증명이 절대조건으로 되어 있는데 어떤 실수인지 현 지사의 증명이 없거나 시장 및 촌장의 승인이 없는 것을 지참하는 경우가 종종 있었다. 잘 알아보니 일본 측 관공서의 완전한 실수라는 것이 밝혀졌다. 그렇게 되면 곤란한 것은 우리 쪽이며 서류 미비를 설명하고 미안하지만 다시 돌아가서 수정하도록 요청하게 되는데 상대방은 일본관청의 실수임을 여러 번 지적하면서 이렇게 말한다.

“거주지는 완전히 정리했고 돌아갈 돈도 없어요. 여비와 일당을 모두 원호국이 정부기관으로서 대신 내줘야 하며 그렇게 하는 게 의무라고 생각하지만, 나리, 어제까지 같은 일본인으로서 서로 살아왔는데 어떻게 좀…”

이렇게 강약 섞인 설득을 당하는 것은 정말 곤란한 일이었다.

【외출】 송환자의 외출은 진주군의 명령으로 원칙적으로는 금지되어 있었지만 짐 조사나 병원을 간다거나 불가피한 이유가 있을 때는 진주군의 내부 승인을 받아 국장의 책임하에 단체외출(책임자 인솔)이 하루에 한 번씩 허가되었다. 문에서 나갈 때는 정해진 대로 대열을 짜서 점검하고 나가니 지장이 없지만 돌아올 때는 날마다 문제를 일으켜서 근무원들을 고생시켰다.

즉, 개인마다 소요 시간이 다르기 때문에 돌아올 때는 정해진 집합 시간에 다 모이지 못하고 문에서는 단체 전원이 다 올 때까지 점검 입국(点検入局)을 하지 않기로 되어 있어 빨리 돌아온 사람들은 문 근처에서 기다려야 하는데 한여름에 2, 3시간을 기다려야 하니 참을 수 있겠는가. 거기서 늦게 온 사람과 말싸움을 하고 붙잡고 때리고 자기들끼리 싸움이 시작되는데 이를 말리려고 했다가 운 나쁘게 봉변을 당한 적도 번번이 있었고 규칙대로 업무를 수행하면 원망을 사거나 야단을 맞고 그렇다고 대충 처리하면 잘못된 행동을 유발하니 남들이 모르는 고생을 했다.

【감격】 아마도 1947년 7월 중순 일본 추석 전이었을 것이다. 당시 9호 숙소에 귀국 대기 중이던 조선반 단장 모 씨가 찾아왔다.

“드디어 모레 출발하게 되었습니다. 정말 오랫동안 여러분에게 폐만 끼쳤습니다. 사실은 단원과 함께 감사의 마음을 표시하고 싶어 상의했습니다. 내일은 추석이고 조선의 고향에서도 이날은 축제나 회식 등 성대한 행사를 여는 습관이 있기 때문에 정문 여러분을 초대할까 생각도 했지만, 출발 직전이라 바쁘기도 하고 재료도 없어서 안타깝게도 그렇게 못하고, 정말 약소하다고 생각되지만, 여기에 과일과 담배를 가져왔으니 제발 받아주십시오.”

뭐라 말할 수 없는 감격이 북받쳐 올라와 그가 내민 손을 굳게 잡고 가는 길의 안전을 기도하면서 헤어졌는데 지금도 가슴이 뭉클해지는 추억이다.

p85

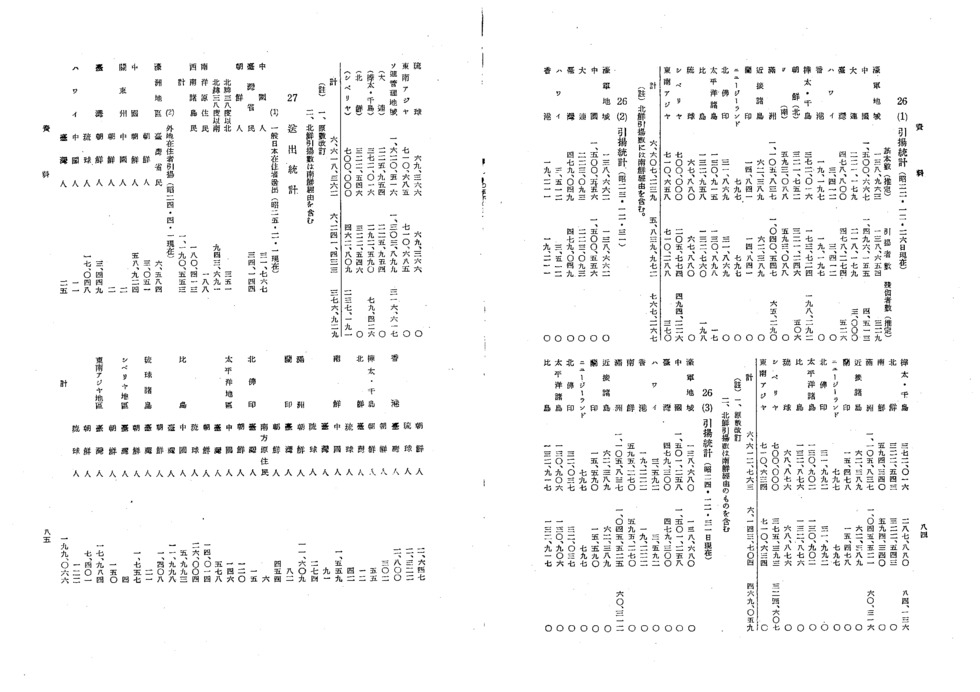

27 송출 통계

(1) 일반 일본 거주자 송출 (1950년 2월 1일 기준)

중국인 31,767

대만성민 34,144

조선인

북위 38도 이북 351

북위 38도 이남 943,691

남양 원주민 188

서남 열도민 180,413

합계 1,190,553

(2) 본토 외 거주자 귀환 (1949년 4월 1일 기준)

호주지구 대만성민 6,584

조선인 3,051

중국 조선인 58,924

관동주 중국인 2

조선인 2

대만 조선인 3,449

류큐인 17,048

하와이 중국인 11

대만인 25

조선인 2,647

류큐인 2,322

홍콩 대만인 2,800

조선인 302

가라후토・치시마 조선인 55

북조선 대만인 12

류큐인 42

남조선 중국인 1,559

대만인 91

류큐인 274

만주 조선인 11,609

네덜란드령 인도 대만인 82

조선인 454

남방원주민 6

북 프랑스령 인도차이나 대만인 15

조선인 120

태평양 지구 중국인 146

대만인 578

조선인 14,014

류큐인 26,004

필리핀 열도 중국인 5,993

대만인 11,998

조선인 1,408

류큐열도 대만인 21

조선인 1,757

시베리아 지구 대만인 4

조선인 150

동남아시아 지구 대만인 17,984

조선인 7,401

류큐인 123

합계 199,066