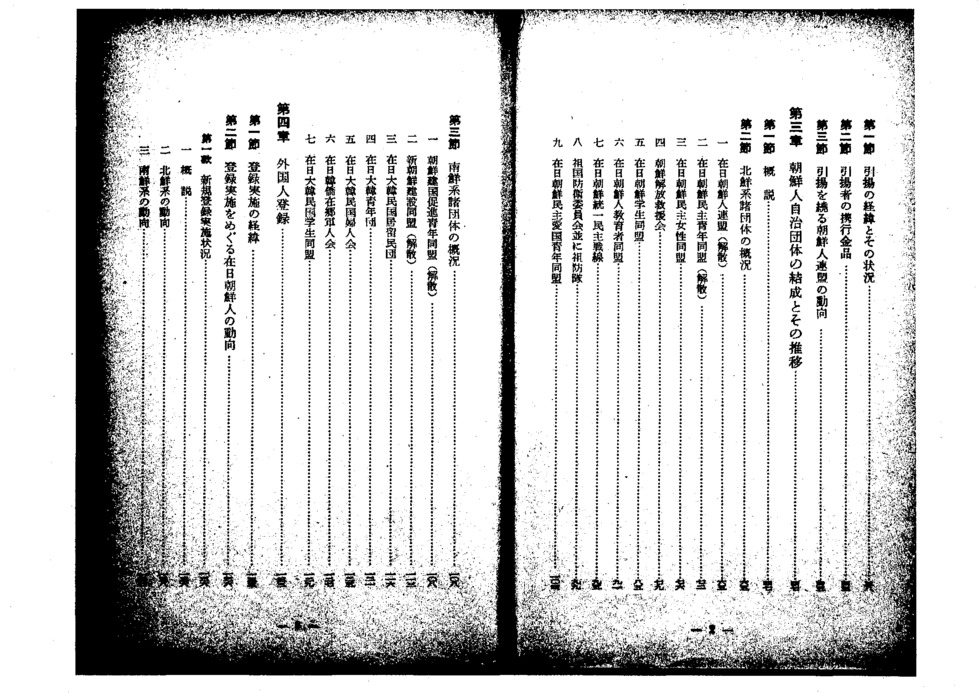

Page 1

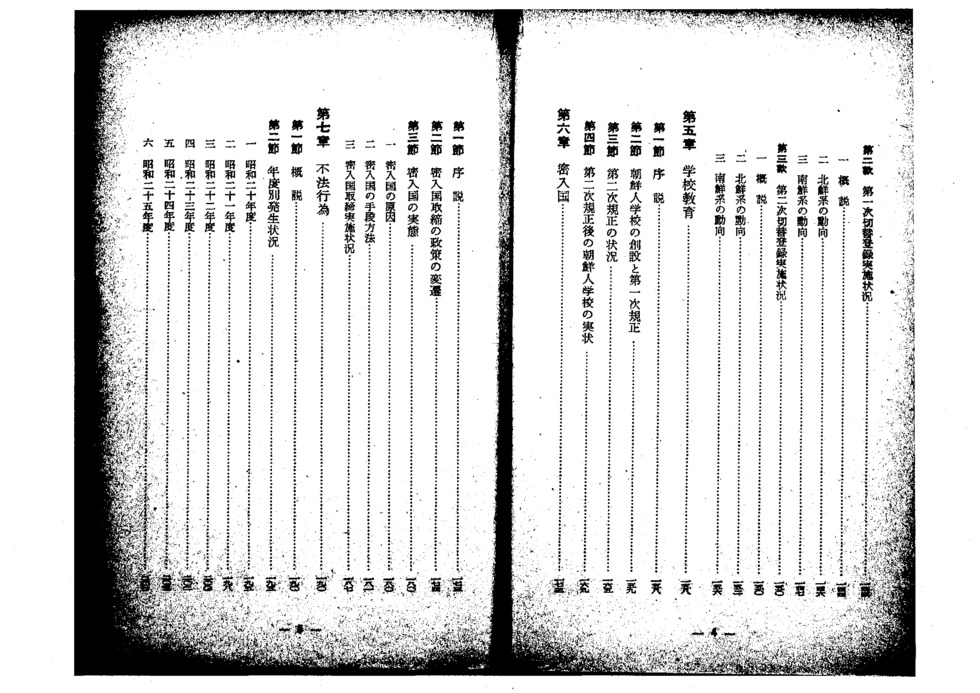

Page 2

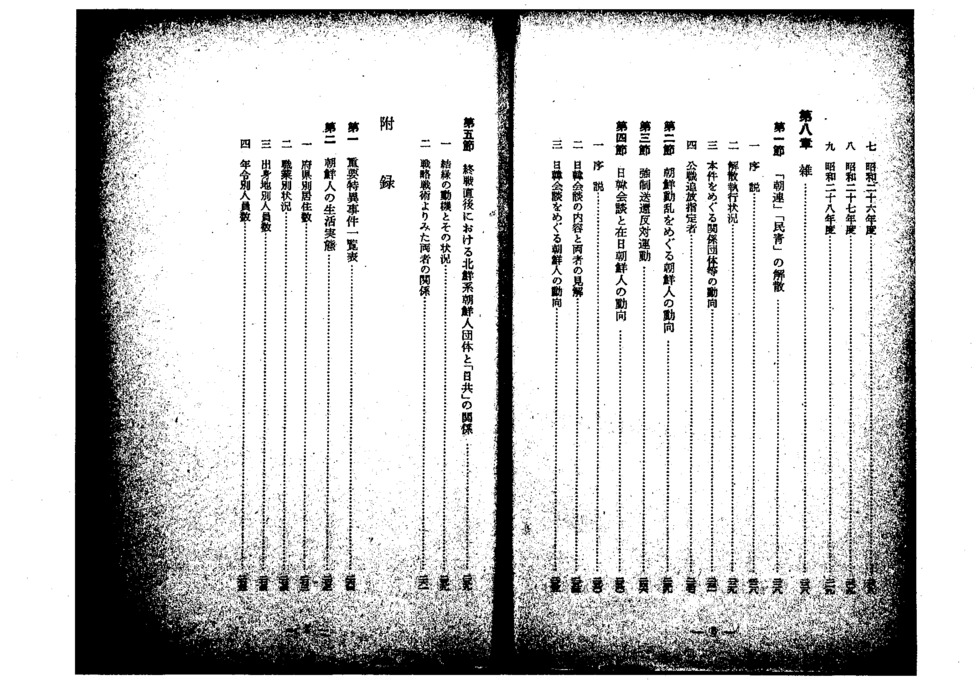

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

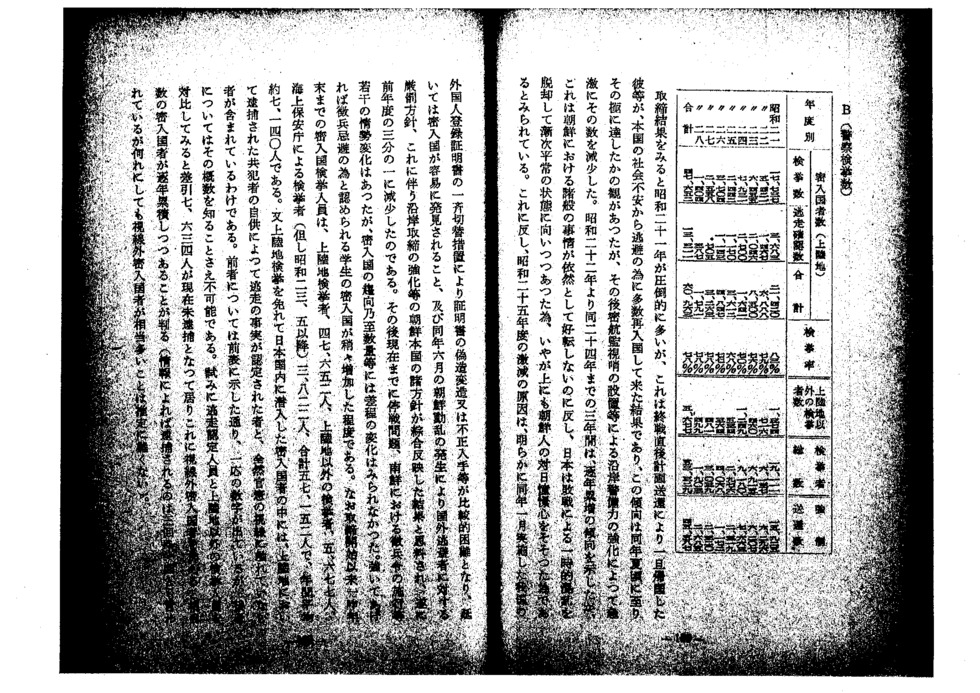

p29~46

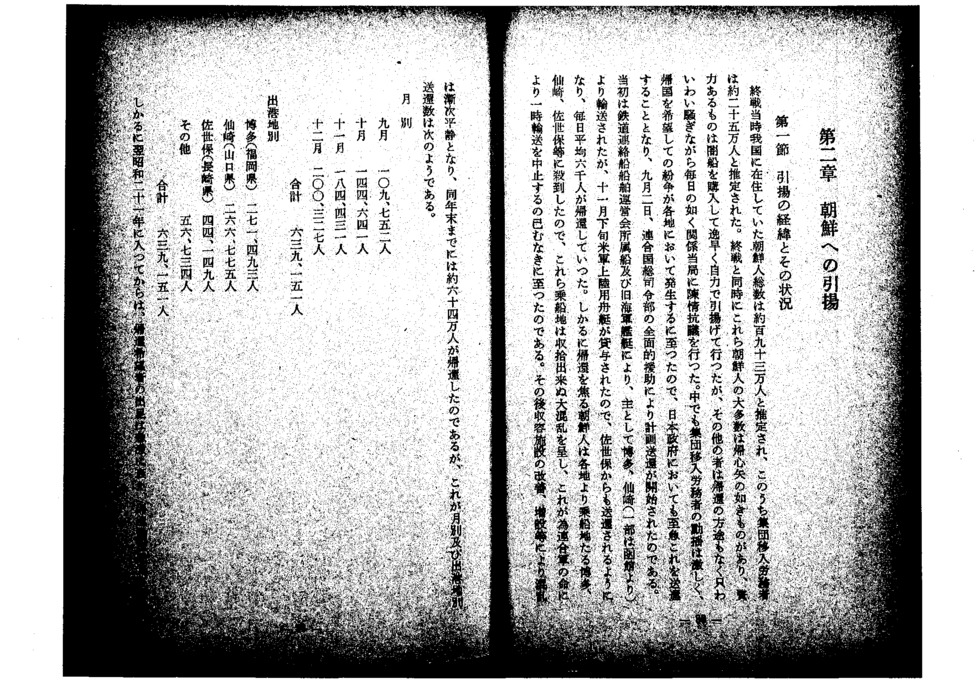

제2장 조선으로의 귀국

제1절 귀국의 경위와 그 상황

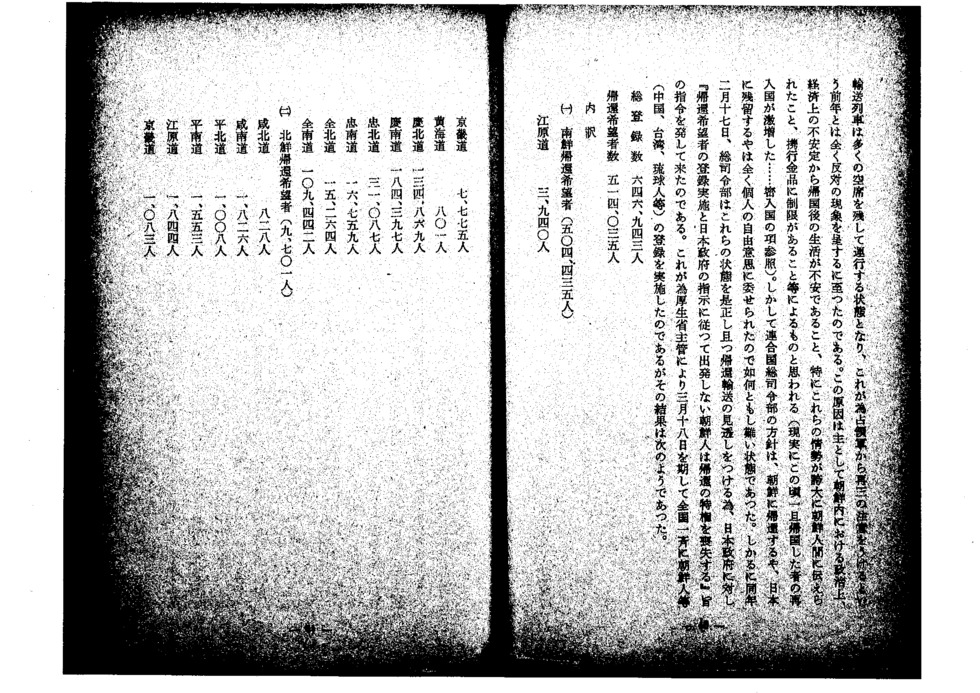

종전 당시 일본에 거주하고 있던 조선인은 총 193만 명으로 추정되고 그중 집단 이입 노무자는 약 25만 명으로 추정되었다. 종전과 동시에 이들 조선인의 대부분은 귀국하고 싶은 마음이 간절해서 경제력이 있는 자는 불법 쪽배를 구매해서 재빨리 자기 힘으로 귀국해갔으나 기타 사람들은 귀환할 방법도 없어서 그냥 떠들썩하면서 매일과 같이 관계 당국으로 진정 항의를 했다. 특히 집단이입 노무자들의 동요는 심각하고 귀국을 요구하는 분쟁이 각지에서 발생하게 되었기 때문에 일본 정부에서도 긴급하게 이를 송환하기로 하여 9월 2일 연합국 총사령부의 전면적인 지원으로 계획송환이 시작되었다. 애초 철도 연락선 선박 운영회 소속과 구 해군 함정(艦艇)으로 주로 하카타(博多), 센자키(仙崎)(일부는 하코다테(函館))에서 수송되었는데 11월 하순에 미군 상륙용 주정(舟艇)이 대여되었기 때문에 사세보(佐世保)에서도 송환이 시작되어 매일 평균 6천 명이 귀환했다. 그래서 귀국을 서두르는 조선인들은 각지에서 승선지인 하카타(博多), 센자키(仙崎), 사세보(佐世保) 등으로 쇄도 되었기 때문에 이들 승선지는 수습할 수 없는 대혼란이 벌어져 이 때문에 연합군의 명령으로 어쩔 수 없이 수송을 일시 중단하게 되었다. 그 후 수용시설 개선, 증설 등으로 혼란은 점차 평온해져 그해의 연말까지 약 64만 명이 귀환했으며 월별과 출발항구별 송환수는 다음과 같다.

월별

9월 109,752명

10월 144,641명

11월 184,431명

12월 200,327명

합계 639,151명

출발항구별

하카타(博多)(후쿠오카현(福岡県)) 271,493명

센자키(仙崎)(야마구치현(山口県)) 266,775명

사세보(佐世保)(나가사키현(長崎県)) 44,149명

기타 56,734명

합계 639,151명

그러므로 다음 해 1946년에 들어서는 귀환 희망자수는 급격히 줄어들고 귀환 수송선과 임시 수송 열차는 많은 빈자리를 남긴 채 운행하는 상태가 되어 이 때문에 점령군에서 재삼 주의를 받게 되는, 작년과는 정반대의 현상이 보이게 되었다. 그 원인은 주로 조선 내부가 정치상, 경제상으로 불안정하므로 귀국 후의 생활이 불안하다는 것, 특히 이들 정세가 과대하게 조선인들 사이에 전해진 것, 휴대할 수 있는 금품에 제한이 있다는 것 등이 그 이유로 생각된다(실제로 이즈음 일단 귀국한 사람의 재입국이 급증했다-밀입국 항목 3 참조). 그러나 연합국 총사령부의 방침은 조선으로 귀국하는지 일본에 남을지는 완전히 개인의 자유의지에 맡겨졌기 때문에 어떻게 할 수 없는 상황이었다. 그래서 같은 해 2월 17일, 총사령부는 이 상태를 바로잡고 귀환 수송의 전망을 세우기 위해 일본 정부에 “귀환 희망자의 등록과 일본 정부의 지시에 따라 출발하지 않은 조선인은 귀환특권을 상실한다”라는 지령을 내려왔다. 이에 따라 후생성 주관으로 3월 18일 자로 전국적으로 일제히 조선인 등(중국, 대만, 류큐인 등)의 등록을 했으며 그 결과는 다음과 같다.

총 등록 수 646,943명

귀환 희망자 수 514,035명

내용

(1)남조선 귀환 희망자(504,435명)

강원도(江原道) 3,940명

경기도(京畿道) 7,775명

황해도(黄海道) 801명

경북도(慶北道) 134,869명

경남도(慶南道) 184,397명

충북도(忠北道) 31,087명

충남도(忠南道) 16,759명

전북도(全北道) 15,264명

전남도(全南道) 109,442명

(2)북조선 귀환 희망자(9,701명)

함북도(咸北道) 828명

함남도(咸南道) 1,826명

평북도(平北道) 1,008명

평남도(平南道) 1,553명

강원도(江原道) 1,884명

경기도(京畿道) 1,083명

황해도(黄海道) 1,559명

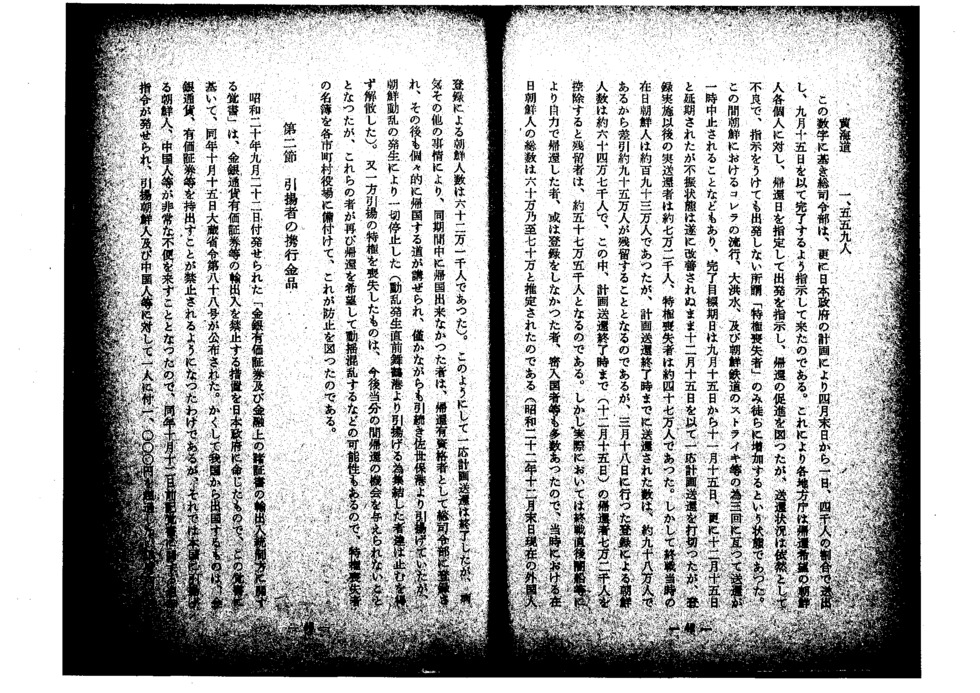

이 숫자를 바탕으로 총사령부는 추가로 일본 정부의 계획으로 4월 말부터 하루 4천 명의 비율로 송출하고 9월 15일까지 완료하도록 지시해왔다. 이로 인해 각 지방청은 귀환을 희망하는 조선인 개인에게 귀환 날짜를 지정해서 출발을 지시하고 귀환 촉진을 시도했으나 송환 상황은 여전히 좋지 않고 지시를 받아도 출발하지 않은 소위 ‘특권상실자’만 계속 증가하는 상황이었다. 그간 조선에서 콜레라 유행, 대홍수 및 조선철도 파업 등으로 3번에 걸쳐 송환이 일시중단된 일도 있어서 완료 목표 일은 9월 15일에서 11월 15일로, 그리고 12월 15일로 연장되었지만 부진한 상태는 개선되지 않은 채 12월 15일 자로 일단 계획송환은 종료했지만, 등록 이후의 실제 송환자는 약 7만 2천 명, 특권상실자는 약 47만 명이었다. 종전 당시의 재일조선인은 약 193만 명이었는데 계획송환 종료 시까지의 송환자 수가 98만 명이기 때문에 그 차분인 95만 명이 잔류하게 되는데, 3월 18일에 한 등록에 의한 조선인의 수는 약 64만 7천 명으로, 그중 계획송환 종료시까지(12월 15일)의 귀환자 7만 2천 명을 제외하면 잔류자는 약 57만 5천 명이 된다. 그러나 실제로는 종전 직후 불법 쪽배 등으로 자신의 힘으로 귀환한 사람, 혹은 등록을 하지 않았던 사람, 밀입국자 등도 다수 있었기 때문에 당시 재일조선인의 총 인원수는 60만 내지 70만으로 추정되었다(1947년 12월 말 기준의 외국인등록에 의한 조선인의 수는 62만 1천 명이었다). 이리하여 일단 계획 송환은 종료되었지만, 질병 기타 사정으로 같은 기간에 귀국하지 못했던 사람들은 귀환 자격보유자로서 총사령부에 등록되어 그 이후에도 개별적으로 귀국할 길이 마련되었고 조금이나마 계속 사세보(佐世保)항에서 귀국하고 있었으나 조선 동란 발생으로 일절 정지되었다(동란 발생 직전에 마이즈루(舞鶴)항에서 귀국하기 위해 집결된 사람들은 어쩔 수 없이 해산되었다). 또한, 한편으로 귀국 특권을 상실한 사람들은 앞으로 당분간 귀환의 기회가 부여되지 않기로 하였으나 그들이 다시 귀환을 희망해서 동요와 혼란을 일으킬 가능성도 있으므로 특권상실자 명단을 각 시정촌(市町村) 시무소에 비치하여 방지를 도모했다.

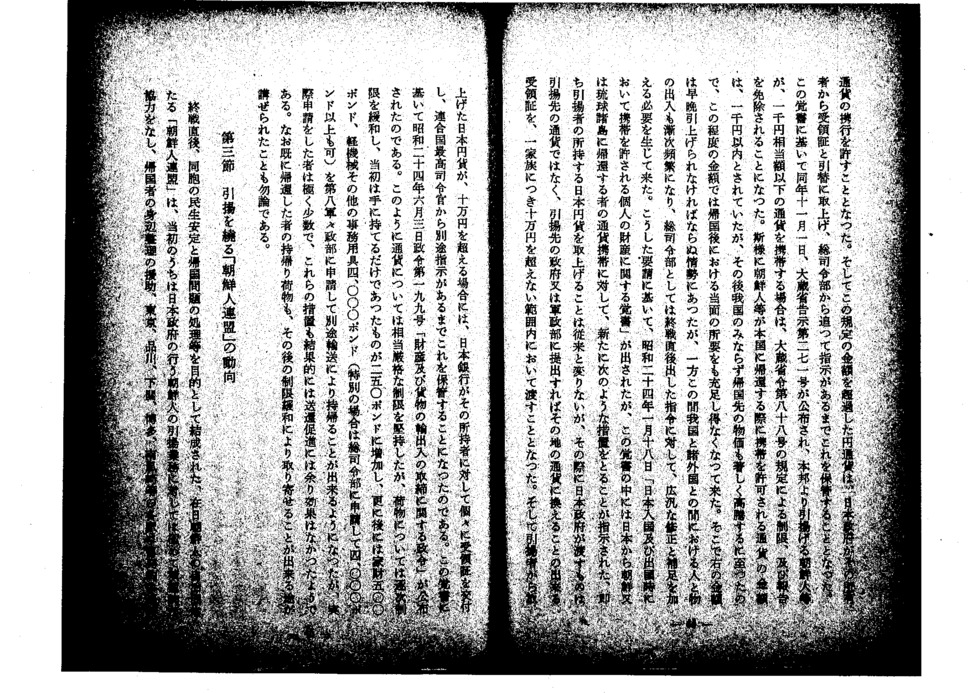

제2절 귀국자의 휴대 금품

1945년 9월 22일에 발포된 ‘금은 유가증권(金銀有価証券) 및 금융상의 제증서의 수출입 통제 당국에 관한 각서’는 금은 통화 유가증권 등의 수출입을 금지하는 조치를 일본 정부에 명령한 것이며 이 각서를 바탕으로 같은 해 10월 15일 대장성령(大蔵省令) 제88호가 공포되었다. 이리하여 일본에서 출국하는 자는 금, 은, 화폐, 유가증권을 가져가는 것이 금지되었다. 이로 인해 본국으로 귀국하는 조선인과 중국인 등이 큰 불편함을 겪게 되었기 때문에 같은 해 10월 12일, 상기 각서에 관한 추가 지령이 발령되어 귀국 조선인과 중국인들에게 1명당 1,000엔을 초과하지 않은 한도 내로 엔화를 휴대할 것을 허용하기로 했다. 그리고 그 규정의 금액을 초과한 엔화는 일본 정부가 그 소유자로부터 수령증과 교환해서 거둬드리고 총사령부에서 추가 지시가 있을 때까지 보관하기로 했다. 이 각서에 따라 같은 해 11월 1일 대장성 고시 제271호가 공포되어 일본에서 귀국하는 조선인들이 1천엔 상당 금액 이하의 화폐를 휴대할 때에는 대장성령 제88호 규정에 따른 제한과 보고가 면제되었다. 이렇게 조선인들이 본국으로 귀환할 때 휴대가 허용되는 화폐 금액은 1천엔 이내로 되어 있었으나 그 후 일본뿐만 아니라 귀국한 나라에서도 물가가 급등했기 때문에 이 정도 금액으로는 귀국 후에 당장 필요한 용도도 부족하게 되었다. 그래서 이 금액은 조만간에 확대해야 하는 상황이었으나 한편으로는 그동안 일본과 각국과의 출입도 점차 빈번해지며 총사령부로서는 종전 직후에 내린 지령에 대한 광범위한 수정과 추가 필요성이 생겼다. 이런 요청에 따라1949년 1월 18일, ‘일본 입국 및 출국 시에 휴대가 허용되는 개인 재산에 관한 각서’가 발표되었는데 이 각서 안에는 일본에서 조선과 류큐 열도로 귀환하는 사람의 화폐 휴대에 대해서 새로 다음과 같은 조치를 할 것으로 지시가 내려졌다. 즉 귀국자가 소지하는 일본 엔화를 거둬들이는 것은 기존과 변함이 없지만, 그때 일본 정부가 부여하는 것은 귀국지의 통화가 아니라 귀국지의 정부와 군정부로 제출하면 현지 통화로 바꿔주는 수령증을 1가족당 10만 엔을 초과하지 않은 범위에서 부여하게 되었다. 그리고 귀국자로부터 거둬들인 일본 엔화가 10만 엔을 초과한 경우에는 일본은행이 그 소유자에 대해 개별적으로 수령증을 내주고 연합국최고사령관의 별도 지시가 있을 때까지 이를 보관하기로 했다. 이 각서에 따라 1949년 6월 3일 정령 제199호 ‘재산과 화물의 수출입에 관한 정령’이 공포되었다. 이처럼 화폐에 대해서는 상당히 엄격한 제한을 유지했으나 화물에 대해서는 점차 제한을 완화했고, 애초 손으로 가져갈 수 있는 것뿐이었던 것이 250파운드로 늘어나고, 다시 가재 50파운드, 경기계 기타 사무도구 4,000파운드(특별한 경우에는 총사령부로 신청하여 4,000파운드 이상도 가능)를 제8군 군정부로 신청해서 특별수송으로 가져갈 수 있게 되었는데 실제로 신청한 사람은 극소수이었으며 이들 조치도 결과적으로는 송환촉진에는 별로 효과는 없었던 것 같다. 또한, 이미 귀환한 사람들이 가져갈 화물도 그 이후의 제한 완화로 보낼 방법이 강구된 것은 물론이다.

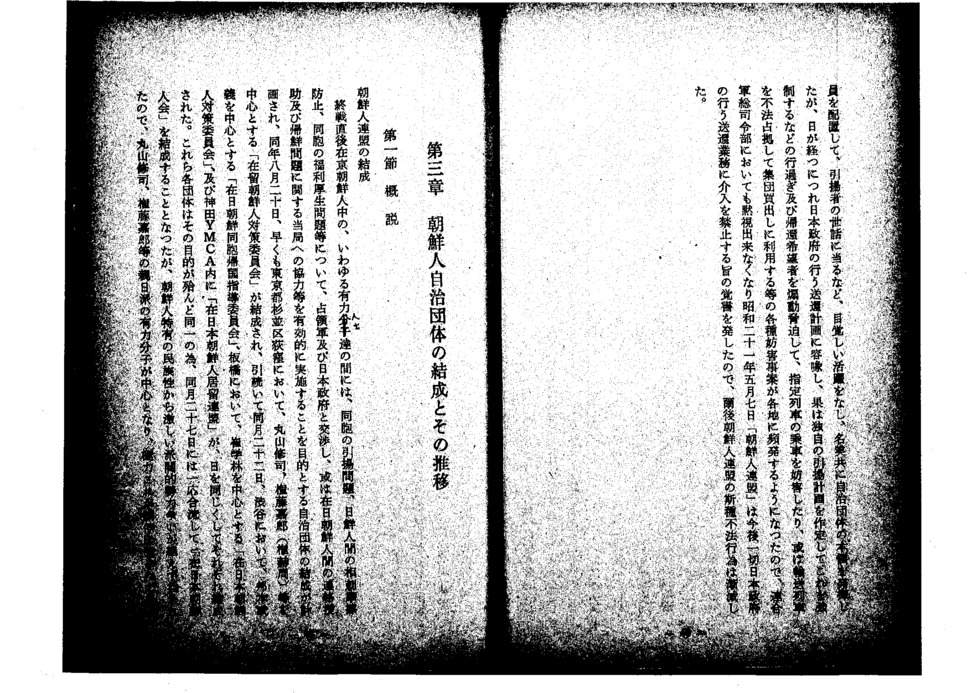

제3절 귀국을 둘러싼 ‘조선인연맹’의 동향

종전 직후, 동포의 민생안정과 귀국문제 처리 등을 목적으로 결성된 재일조선인의 자치단체인 ‘조선인연맹’은 애초에는 일본 정부가 시행하는 조선인의 귀국업무에 매우 적극적으로 협력하여 귀국자의 신변정리 지원, 도쿄(東京), 시나가와(品川), 시모노세키(下関), 하카타(博多), 하에노사키(南風崎)등 각 기차역에 자발적으로 연맹원을 배치하여 귀국자에게 편의를 제공하는 등 눈부신 활약을 보이며 명실공히 자치단체의 본령을 발휘했으나 날이 갈수록 일본 정부가 진행하는 송환계획에 간섭하게 되고, 끝으로는 독자적인 귀국계획을 작성하여 이를 강제하는 등 지나친 행위를 하거나 귀환희망자를 선동, 협박하여 지정 열차 승차를 방해한다거나 수송 열차를 불법 점거해서 집단 구매로 이용하는 등 각종 방해사업이 각지에서 빈번하게 발생했기 때문에 연합군총사령부 쪽에서도 가만히 있을 수 없어서 1946년 5월 7일 ‘조선인연맹’은 앞으로 일절 일본 정부가 진행하는 송환업무에 대한 개입을 금지하는 취지의 각서를 발표했기 때문에 그 이후 조선인연맹의 이런 불법 행위는 점차 줄어들었다.

p172~219

제6장 밀입국

제1절 서설

밀입국은 세계 어디서나 볼 수 있는 현상이며 일본에만 한정된 특수한 현상도 아니고 종전 후 처음으로 발생한 문제도 아니다. 그러나 일본의 밀입국 문제는 그 양에 있어서 혹은 종전 후 국가 재건 중이었다는 정세 하에서는 다른 나라의 경우와 비교할 수 없을 정도로 중요한 것이며 특수성을 지니고 있다. 게다가 그 출항지가 모두 과거에 일본이 지배하고 있었다는 특수한 사정은 이 문제를 더욱 복잡하게 만들었다. 밀입국의 원인은 주로 자국의 사회불안으로부터의 도피, 가족과의 상봉, 혹은 공부 등 지극히 동정할 만한 것들이며 게다가 과거의 특이한 관계 때문에 그 단속은 감정적으로 안타까운 것이지만 정에 편승하면 휩쓸려 간다는 것은 국가로서 특히 허용이 안 되는 부분이다. 1946년 3월, 연합군총사령부는 전후의 혼란을 방지하고 점령정책의 완전하고 원활한 수행을 꾀하는 목적으로 최고사령관의 허가가 없는 자의 입국을 금지하고, 같은 해 4월부터 점령군과 일본 관헌에 의해 단속을 해왔다. 종전 직후의 밀입국 단속은 당연히 정령 정책의 목적으로 됐는데 그 구체적인 목적은

○본토 외부로부터의 대량 귀국으로 좁은 국토에 인구가 넘쳐났기 때문에 더 이상의 인구 유입은 억제해야 한다.

○밀입국자 중에는 밀무역을 감행하는 자가 많고 재건 도상에 있는 일본경제에 미치는 영향이 크기 때문에 이를 방지할 필요가 있다.

○밀입국자 중에는 일본의 어떤 세력과 결탁해서 일본의 혁명에 몸을 던지려는 위험 사상 보유자가 섞여 있으며 중요한 정보 연락 역할을 하는 외에 권총 기타 무기를 운반하고 국내 치안에 중대한 영향을 미칠 우려가 있으므로 이를 예방하고 배제해야 한다.

등의 제방 사항이 있었던 것으로 보이며 강화조약이 발효된 현재도 그 의도하는 바는 대부분 같을 것이다.

제2절 밀입국 단속 정책의 변천

종전 전의 외국인 출입국에 관한 관리 행정은 내무성 관리하에 소위 경찰 기구 중 하나로 내무성령 제6호 ‘외국인의 출입국 체재와 퇴거에 관한 건’에 따라 시행됐으나 종전으로 인해 이들 기구 내지 관계법규는 폐지 또는 그 효력이 중지되었다(조선인은 당시 일본국민이었기 때문에 위의 취급과 다르게 취급된 것은 당연하다).

종전 후 해방민족이 된 재일조선인은 연합군총사령부의 요청도 있고 또한, 본인들도 희망했기 때문에 많은 사람이 일본 정부의 계획수송에 따라 본국으로 귀국해갔다. 그리고 이 계획송환은 일단 1946년 말 까지로 종료했으나 일단 귀국한 조선인은 본국의 정치적, 경제적, 사회적 불안으로 일본 거주 당시의 생활을 잊을 수가 없어서 재입국하는 사람이 급증했기 때문에 연합군총사령부에서도 점령 행정상 이를 방임할 수 없어서 1946년 3월 6일, ‘미국으로 귀국한 비일본인은 최고사령관의 허가가 없는 한 상업교통이 가능해질 때까지 일본으로 돌아올 수 없다’라는 내용의 각서를 발표하고 또한, 같은 해 4월 2일에는 ‘점령군에 속하지 않은 비일본인에게 임시 일본입국이 허가될 것’이라는 각서가 발표되어 최고사령관의 허가가 없는 자는 일본 입국이 금지되었다. 이들 원칙에 반해서 일본에 입국하는 자는 모두 밀입국자로 간주하여 각서 위반으로 군사재판 때문에 처벌되거나 국외 퇴거 명령이 내려졌는데 상기 각서는 어디까지나 적극적으로 밀입국을 단속하는 취지는 아니었다. 한편으로 같은 해 6월 12일에 발표된 ‘일본으로의 불법 입국 억제에 관한 각서’는 전적으로 불법 입국 단속을 목적으로 하는 것이며 말하자면 이것이 밀입국단속에 관한 최초의 지령이다. 이 지령은 당시 조선에 콜레라가 발생하고 이것이 일본으로 유입되어 만연되는 것을 막는 것을 직접적인 목적으로 하여 일본 항구로의 불법 입국 선박의 감시나포, 억류를 명령한 것이다. 따라서 일본 정부는 7월 15일, 차관회의를 여러 ‘불법밀수입, 불법 입국사범 단속에 관한 건’을 결정하고 이 단속방침을 정하고, 그리고 같은 해 10월14일 차관회의 결정 ‘불법 입국이자 단속에 관한 건’에 의해 단속에 나서는 내무성, 후생성, 운수성 등 각 부처의 분담 구분을 밝혔다. 그 결과 내무성은 주로 검거 단속, 불법 입국자의 호송 및 수용소 경비를, 후생성은 불법 입국이자 수용소의 유지관리를, 운수성은 선박에 의한 송환업무를 담당하기로 했다. 이리하여 경찰 관리하에 불법 입국자가 제일 많은 야마구치(山口)현, 후쿠오카(福岡)현, 사가(佐賀)현, 나가사키(長崎)현, 돗토리(鳥取)현, 시마네(島根)현에는 밀항 감시초소가 설치되었다. 같은 해 12월 10일, 다시 ‘일본으로의 불법 입국 억제에 관한 각서’가 발표되어 적극적 조치를 계속할 것을 일본 정부에 지령해왔기 때문에 경찰에 의한 연안경비는 한 층 더 강화되었다. 한편으로 일본 정부는 상기 4월 2일의 각서에서 최고사령관의 허가로 입국할 외국인의 등록 및 불법 입국 단속에 관한 국내법 제정이 시사되었기 때문에 내무성을 중심으로 관계 각 부서가 협의한 결과 1년을 거쳐 겨우 성안을 만들어 1947년 4월 28일에 각의결정, 같은 해 5월 2일 칙령 제207호로 ‘외국인 등록령’을 공포했다. 동령 제3조에는 최고사령관의 승인을 받은 자외의 외국인은 당분간 일본으로 들어올 수 없는 것으로 규정되고 원칙적으로 일반 외국인의 입국을 금지했다. 그리고 이들 규정을 위반해서 입국한 자에게는 6개월 이하의 징역 또는 금고형 또는 1천 엔 이하의 벌금을 부과할 수 있으며 또한, 외국퇴거를 강제할 수 있다는 내용도 규정되었다. 이리하여 종전 이후 지위가 모호했던 비일본인인 조선인과 대만인은 동령 적용에서는 동령 제11조에 따라 당분간 외국인으로 간주되어 외국인등록 의무가 발생하게 되었다. 이리하여 외국인등록령 시행에 따라 외국인 출입국에 관한 관리는 각서와 등록령의 이중 구조로 연용 하게 되었기 때문에 밀입국자 단속은 한층 더 강화되어 총사령부도 같은 해 7월 8일과 12월 23일에 각각 각서를 발표하고 구체적 조치에 대해 지령을 내려왔기 때문에 일본 정부는 현지 진주군의 협력으로 그 시행에 임했다. 이어서 1948년 5월 1일 해상보안청이 설치되어 해상의 불법안건에 대한 단속을 했으나 여전히 밀입국사범은 줄어들지 않고 악화와 증가 경향을 보였기 때문에 정부는 1949년 5월 19일 차관회의결정 ’불법 입국자의 단속에 관한 건’에 의해 관계각 부서간의 긴밀한 제휴를 강조하고 효율 향상을 꾀하고 단속에 마전을 기하기도 했다. 같은 해 6월 22일, 총사령부는 ‘입국관리부 설치에 관한 각서’를 발표하고 같은 해 11월 1일 이후 개인의 불법 입국에 대한 방지 책임은 일본 정부가 부담해야 할 것을 지시해왔는데 같은 해 11월 3일 추가로 ‘일본으로의 불법 입국 억제에 관한 각서’를 발표하고 불법 입국 방지에 대한 일본 정부의 책임을 거듭 강조하고 총사령부 각서와 일본의 법률 명령에 따라 이들 단속에 힘써야 한다고 명령해 왔다. 그러므로 정부는 상기 각서에 따라 1949년 8월 10일 정령 299호 ‘출입국 관리에 관한 정령’을 공포하고, 새로 외무성 관리국 안에 ‘입국관리부’를 설치하고 합법적 출입국 관리 외에 불법 입국 단속과 불법 입국자의 송환에 관한 관계행정기관의 사무 연락 조정을 하기로 했다. 이리하여 불법 입국 단속에 관한 관계 행정기관으로는 외무성, 국가지방 경찰본부, 법무부, 운수성, 해상보안청, 후생성 등이 있으며 각 성청의 사무분담은 각각 정해져 있었으나 이 사무의 완전한 시행을 기하기에는 여전히 미흡하다는 것이 통감 되었다.

1950년 2월 20일, 총사령부는 ‘세관, 출입국과 검역사무에 관한 각서’를 발표하고 현행 세관, 출입국과 검역에 관한 시행방법의 재검토를 거쳐 일반적 국제관행에 맞는 실효적인 관리를 확립해야 할 것을 지령해왔다. 이런 와중에 같은 해 6월 25일에 조선 동란이 발생하고 조선으로부터의 불법 입국자가 급증하는 징후도 두드러졌기 때문에 조속히 이 통일기관 설치를 요청하게 되었다. 같은 해 9월 15일, ‘출입국에 관한 각서’가 발표되어 기존의 불법 입국 단속에 관한 정부 기구에는 아직 양점이 있다는 것을 지적하여 합법적 출입국자의 관리뿐만 아니라 불법 입국 단속에 관한 사항에 대한 정책 수립, 관리 시행과 적극적 조정을 하는 기구를 확립해야 한다는 것을 지령해 왔다. 이 각서에 따라 일본 정부는 이 사무를 통일적으로 맡게 하기 위해 9월 30일 정령 제295호로 ‘출입국관리청 설치령’을 공포하고 상기 입국관리부를 중심으로 외무성 외국으로 ‘출입국관리청’을 설치했으나 이에 대해 총사령부는 사법보호 조직 또는 경찰조직과 별도의 독립된 새로운 기구를 설치한 것은 좋지만 불법 입국자에 대한 강제퇴거 절차가 여전히 사법적 절차를 기초로 하는 점은 일반 국제관행에 맞지 않는다는 이유로 새로운 절차 법령 제정을 요망해 왔다. 이 때문에 정부는 1951년 2월 28일, 포츠담 정령에 따라 ‘불법 입국이자 등 퇴거 강제 절차령’을 제정, 공포했다. 그랬더니 이 절차령의 주요 부분 시행에 앞서 구석구석까지 문제를 지도하기 위해 총사령부가 미국본토에서 초빙한 미국인 고문으로부터 상기 절차령은 실행 상의 어려움이 많다는 점, 그리고 강화조약 발표를 앞두고 단순히 퇴거 강제절차뿐만 아니라 출입국 전반에 걸친 절차를 포함한 포괄적인 관리령을 제정해야 한다는 권고가 있었고 그 결과 그 지도에 따라 출입국 전반에 걸친 각 관리를 규정한 ‘출입국관리령’이 1946년 10월 4일 정령 제319호로서 공포, 같은해 11월 1일에 시행되고, 동시에 이 정령을 연용하는데 필요한 입국관리청설치령도 개정하고 여기에 연합군총사령부 각서에 응하고 국제관행에도 일치한 법령과 기구 정비가 실현되었다. 이와 동시에 외국인 출입국관리권도 전면적으로 일본 정부로 이양되었기 때문에 일본은 종전 후 7년만에 이에 대한 자주성을 회복했다. 다만 조선인 및 대만인의 불법 입국 단속은 여러 사정으로 당분간은 계속 외국인등록령에 따르기로 했다. 그러나 강화조약 발효로 조선인과 대만인은 정식으로 일본 국적을 이탈하고 법률상 외국인에 해당되며 그렇게 되면 같은 외국인의 출입국 단속에 대한 2가지 법률이 존재한다는 불합리가 발생하기 때문에 이 개정에 착수하여 1952년 4월 28일 법률 제125호로 ‘외국인등록법’을 제정, 공포하여 외국인 출입국 관리는 모두 출입국관리령 하나로 운용하게 되었다(강화조약 발표로 재일조선인과 대만인은 명실공히 외국인이 되었기 때문에 그 출입국에 관해서는 출입국관리령의 적용을 전면적으로 받게 되는 것은 말할 것도 없다). 그리고 같은 날에 법률 제126호 ‘포츠담 선언 수탁에 따라 내리는 명령에 따른 외무성 관계 각 명령의 조치에 관한 법률’에 따라 출입국관리령은 법률적 효과를 가지게 되었다. 그리고 같은 해 8월 1일, 행정기구 개혁으로 인해 입국관리청은 외무성 외국에서 법무성 내국으로 이관되어 그 이름을 ‘법무성 입국관리국’으로 바꿨으나 소관 사무 내용에는 변경이 없었다.

제3절 밀입국의 실태

- 밀입국의 원인

종전 후 일본은 점령군 관리하에 민주주의국가로서 착실히 재건의 길을 걷고 있었으나 예전에 일본의 판도였던 조선 기타 지역은 일본과 보조를 맞추어 각종 개혁이 진행되지는 않았고 게다가 공산주의 세력이 복잡하게 뒤섞여 일본과의 정치적, 사상적, 경제적 현격이 발생했다. 그 현격을 ‘낙차’라고 부른다면 그 ‘낙차’의 원인이야말로 밀입국의 필연적, 법칙 적인 원인이라고 할 수 있을 것이다. 종전 직후부터 최근까지의 구체적인 원인, 다시 말해 밀입국의 목적을 보면 대부분 ‘사회불안으로부터의 도피’, ‘돈벌이’, ‘공부’, ‘면회, ‘동거’, ‘병역기피’, ‘밀무역’ 등으로 크게 나눌 수 있는데 이 외에 소수이긴 하지만 정치적인 특수 임무를 지닌 위험한 목적을 가지고 입국해온 사람도 있다. 그러나 그 원인도 그때그때의 정세에 따라 약간의 변화가 발생하는 것은 당연하며 종전 직후로부터 2, 3년간은 ‘사회불안으로부터의 도피’가 압도적으로 많았다. 이것은 조선이 남북조선으로 나뉘고 대립하여 동포들이 서로 싸우는 참극을 반복하고 남조선 정부의 시책 또한, 국민의 기대에 맞지 않고 특히 엄격한 반공 정책 강행은 경찰국가라는 강한 인상을 주고 또한, 경제 사정 악화로 인해 대부분 국민은 일상생활에 극도의 불안을 느끼며 일본의 안정된 생활에 동경하고 조각배에 몸을 맡기고 남북이 서로 대립하는 조국을 떠나 밀입국해오는 사람이 많았다.

2 밀입국 방법

(1)이용선박 등

밀항으로 이용되는 선박은 그 대부분은 10t 이하의 소형발동기선(기범선)이며 한 번 당 수송량은 10명에서 20명 정도이다. 그중에는 10t 이상 20t 정도로 몇10명 내지 100명 가까이라는 많은 사람을 운반한 것도 있었으나 이런 사례는 드문 일이었다. 소형선이 많이 이용되는 이유로는

○검거 몰수된 경우 피해가 비교적 가볍다는 것

○선박 조작과 입수가 비교적 쉬운 점

○소형이기 때문에 비교적 관헌의 눈을 피할 수 있다는 점

○소형이기 때문에 어떤 곳에도 쉽게 댈 수 있다는 것

등을 들 수 있을 것이다. 게다가 이들 선박은 비교적 누수된 선박이 많은 것이 특징이지만 이것도 상기와 같이 가격문제, 몰수된 경우의 피해가 가볍다는 점 등이 목적인 것 같다.

이들 선박의 선주는 비교적 일본인이 많지만, 최근에는 조선인이 이를 구매하고 혹은 한 번 항해할 때마다 전세편으로 수배하는 때도 상당히 많다. 또한, 선원도 일본인이 비교적 많지만, 이것은 그들이 일본 근해의 항로와 연안 지리에 밝아서 경계선을 잘 돌파해서 목적을 달성하기 쉽기 때문이라고 한다.

(2)출항 시의 상황

밀입국자의 출항 시의 방법은 대부분 ‘밀항 블로커의 알선에 의한 것’ ‘동지와 같이 선박을 입수하고 스스로 이를 조종해오는 것-즉 자신의 힘에 의한 것’의 크게 2종류로 나뉘는데 특히 밀항 블로커의 알선에 의한 것이 압도적으로 많다.

A 밀항 블로커에 의한 것

밀항 블로커는 소위 밀항기지라고 불리는 부산, 마산, 통영, 여수 등 각지 항구에 거주하고 항상 본국 관헌에 대한 동향 감시는 물론 일본에 거주하는 친척, 지인 등과 연락하고 일본 단속기관의 동향까지 주의하는 정도로 철저하게 대응하고 있으며 규슈(九州), 산인(山陰)지방의 해안선 상항, 밀항감시초의 배치상황 등도 연구하고 숙지하고 있다고 한다. 이리하여 밀항희망자를 모집해서 어느 정도 숫자에 도달하면 법망의 틈새를 노리고 간행하기 때문에 그 성공률이 굉장히 높다. 이러한 밀항 블로커 중에는 선박까지 보유하는 자도 있고 그렇지 않은 자가 있는데 후자의 경우에는 밀항 요금은 먼저 밀항 블로커가 맡아서 보관하고 성공하면, 즉 일본 본토로 댔을 때 처음으로 선주에게 뱃값을 지급하는 방법을 택하는 경우가 많다. 따라서 선주(선장)로서는(블로커도 포함해서) 어디든지 상관없으니 빨리 대서 밀항자를 상륙시키고 재빨리 도망간다는 것이 통상적이었다. 또한, 받아들이는 일본 쪽에도 그들과 기맥을 통하는 밀항 블로커가 쓰시마(対馬), 규슈(九州), 산인(山陰)지방에 있어서 서로 긴밀하게 연락을 취하고 밀입국을 한층 더 쉽게 만들고 있다. 이들 밀항 블로커에 지급하는 한번당 요금은 따로따로이지만 대략 1만 5천 엔 내지는 3만 엔 정도로 대부분이 선지급이다. 또한, 밀항 블로커 중에는 많은 등록 증명서를 불법 소지하고 희망자에게는 상당히 높은 가격으로 파는 이도 있다.

B 자신의 힘에 의한 것

밀입국자 자신이 선박을 입수하고 자신의 힘으로 밀입국하는 것은 밀입국자가 상당히 자금력이 있어서 선박을 살 능력이 있으며 선원 어부 등 선박 조타, 항해 등에 자신이 있는 자(동지 중에 이들 경험자가 섞이는 경우도 포함)이며 게다가 일본국내의 사정, 특히 해안선의 상황 등을 숙지하는 경우에 이뤄지는 모양이다. 또한, 그들이 밀항 블로커의 손을 거치지 않고 상당한 어려움을 극복해서라도 자신의 힘으로 하는 이유로는

○밀항 요금이 비싸므로 오히려 낡은 배를 사서 사용하는 것이 더 저렴할 때도 있다.

○게다가 때에 따라서는 목적 달성 후 전매하면 더욱 유리해진다.

○밀항 블로커는 무조건 돈만 받을 수 있으면 된다는 장사의식이 강하기 때문에 기계적인 자세로 임하며 최종 책임을 지지 않는 것이 보통이기 때문에 자신의 힘으로 하는 것이 오히려 성공률이 높다는 것을 믿고 실행한다.

등이 있는 것 같다.

(3)상륙지의 상황

밀항선은 비교적 경계가 미흡한 해안선을 골라서 대는데 그 시기는 심야 및 새벽이며 배는 바로 도망가는 것이 보통이다. 접안 시에는 손전등의 전멸, 발화 신호 등으로 육상과 서로 연락을 취하면서 안전지대로 유도하는 등의 방법도 실행된다. 또한, 상륙지 부근에는 일본에 거주하는 친척, 지인 등이 마중 나와 미리 준비된 계획에 따라 굉장히 교묘하게 목적지로 데리고 가는 때도 있다. 이 경우에는 불법으로 입수한 등록 증명서가 준비된 경우가 많다. 이렇게 마중 나와주는 사람이 없는 자는 블로커 등의 알선으로 일시적으로 상류지 부근의 여인숙, 민가 등에 대기하고 그사이에 등록 증명서를 입수하거나 지인이나 연고자에게 연락해서 금전적 기타 지원을 받기도 한다. 또한, 그들은 기차, 버스 등 정기적인 교통수단을 피하고 택시를 불러서 한 번에 그 지역을 탈출하고 한신(阪神) 방면으로 잠입하는 방법도 택하고 있는 것 같다.

이런 밀입국자들은 모두 소형선에 억지로 집어넣이고 혹은 배 바닥 등에 갇혀진 상태로 오기 때문에 상륙 시에는 반사 반생 상태일 경우가 많고 너무 힘들어서 참지 못해 발견될 것을 각오해서 선장을 협박하여 억지로 접안했기 때문에 검거되었다는 사례도 있다.

(4)기타

기타 밀입국 수단으로는

○생선 운반선에 편승해오는 것

○조난선을 위장해서 입국하는 것

○정규 입항 선원으로 입국하고 상륙허가증으로 상륙 후 도망가서 밀입국 목적을 실현하는 것

○선원을 매수하여 선창 등에 잠복해오는 것

○특별한 조직의 비호를 받고 승선해오는 것

등 여러 종류가 있으나 그 숫자는 극 소수이다.

(5)밀항 코스

밀항 코스는 크게 남조선 코스, 북조선 코스 및 국제항로 코스로 나뉘는데 남조선 코스가 대부분이다.

(1)남조선 코스는 부산, 마산, 통영, 여수, 진해, 제주도 등을 출발지로 하여

○기타큐슈(北九州), 산인(山陰) 지방으로 직항하는 것

○쓰시마(対馬), 오키(隠岐)에 들렸다가, 같은 방향으로 향하는 것

○규슈 연안을 우회하고 분고(豊後)수도를 거쳐 세토내해(瀬戸内海)로 들어오는 것

○규슈 남안으로부터 시코쿠 태평양 연안으로 상륙하거나 기이수도(紀伊水道)로 들어와 와카야마(和歌山), 도쿠시마(徳島), 코베(神戸), 오사카(大阪) 방면으로 상륙하는 것

등이 있는데 그중에서도 조선에 가까운 최단 코스인 나가사키(長崎), 야마구치(山口), 후쿠오카(福岡)로 가는 것이 가장 많다. 이들 지점은 단속이 엄격하지만, 그 위험을 무릅쓰고 이런 방면으로 가는 이유로는

○밀항 요금이 저렴하다

○항해의 안전성이 높다

○사용 선박의 성능이 열악하다

등을 들 수 있다.

(2)북조선 코스를 선택하는 것은 극소수지만 원산을 출발항구로 하여 니가타(新潟), 이시카와(石川), 도야마(富山), 아키타(秋田), 하코다테(函館) 등 호쿠리쿠(北陸), 홋카이도(北海道) 방면으로 향하는 것이 보통이며 북조선 지역에서의 출항이 많기 때문에 특수 임무를 가진 경우가 많다.

(3)국제항로 코스를 사용하는 것은 대부분 밀무역을 수반하는 것이며 미이케(三池), 시모노세키(下関), 구레(呉), 고베(神戸), 요카이치(四日市), 나고야(名古屋), 요코하마(横浜) 등에 상륙하고 있지만, 그 숫자는 적다.

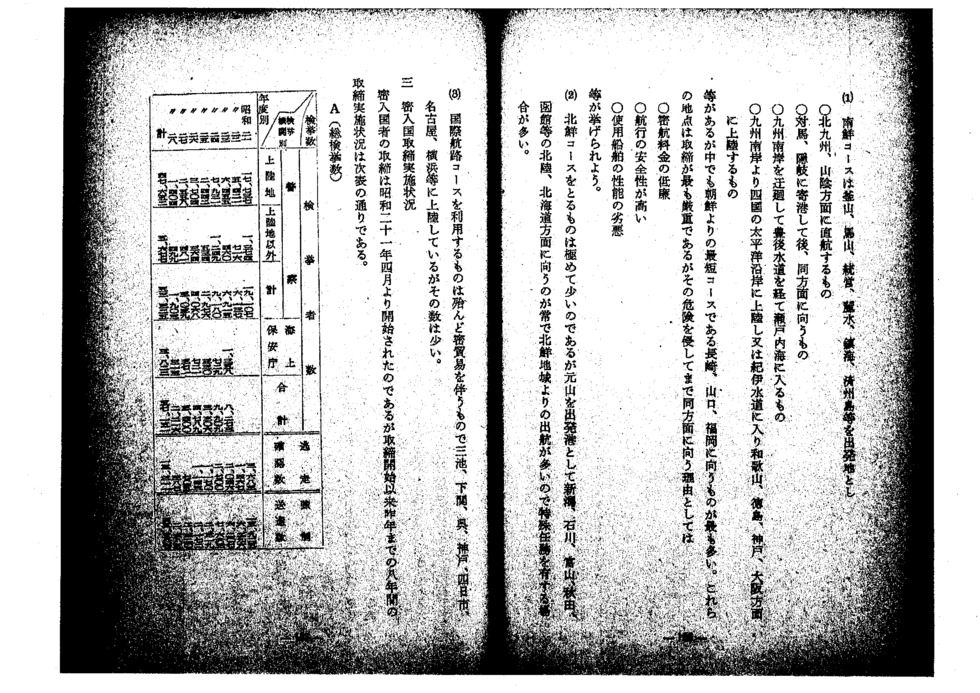

3 밀입국 단속 시행 상황

밀입국자 단속은 1946년 4월부터 시작되었는데 단속 개시 이후 작년까지 8년 동안의 단속 시행 상황은 아래 표와 같다.

A(총 검거수)

|

검거수 |

검거자수 |

도주확인수 |

강제송환수 |

||||

|

검거기관별 |

경찰 |

해상보안청 |

합계 |

||||

|

연도별 |

상륙지 |

상륙지 외 |

합계 |

||||

|

1946 |

17,737 |

1,374 |

19,107 |

3,683 |

15,925 |

||

|

1947 |

5,421 |

716 |

6,137 |

1,467 |

6,296 |

||

|

1948 |

6,455 |

460 |

6,915 |

1,358 |

8,273 |

2,046 |

6,207 |

|

1949 |

7,931 |

1,249 |

9,180 |

729 |

9,909 |

2,700 |

7,663 |

|

1950 |

2,442 |

534 |

2,976 |

330 |

3,306 |

1,170 |

2,319 |

|

1951 |

3,704 |

364 |

4,068 |

721 |

4,789 |

1,143 |

2,172 |

|

1952 |

2,558 |

481 |

3,039 |

371 |

3,410 |

705 |

2,320 |

|

1953 |

1,404 |

499 |

1,903 |

313 |

2,216 |

387 |

2,685 |

|

합계 |

47,652 |

5,677 |

53,325 |

3,822 |

57,151 |

13,311 |

45,587 |

B(경찰검거수)

|

연도별 |

밀입국자수(상륙지) |

검거율 |

상륙지 외의 검거자수 |

총 검거자수 |

강제송환수 |

||

|

검거수 |

도주확인수 |

합계 |

|||||

|

1946 |

17,737 |

3,683 |

21,420 |

83% |

1,374 |

19,111 |

15,925 |

|

1947 |

5,421 |

1,467 |

6,888 |

79% |

716 |

6,137 |

6,296 |

|

1948 |

6,455 |

2,046 |

8,500 |

76% |

460 |

6,915 |

6,207 |

|

1949 |

7,931 |

2,700 |

1,641 |

70% |

1,249 |

9,180 |

7,663 |

|

1950 |

2,442 |

1,170 |

3,612 |

68% |

534 |

2,976 |

2,319 |

|

1951 |

3,704 |

1,143 |

4,847 |

77% |

364 |

4,068 |

2,172 |

|

1952 |

2,558 |

705 |

3,263 |

78% |

481 |

3,039 |

2,320 |

|

1953 |

1,404 |

387 |

1,791 |

78% |

499 |

1,903 |

2,685 |

|

합계 |

47,652 |

13,311 |

60,963 |

78% |

5,677 |

53,329 |

45,587 |

단속 결과를 보면 1946년이 압도적으로 많은데 이것은 종전 직후 계획송환으로 일단 귀국한 그들이 본국의 사회 불안에서 도피하기 위해 대거 재입국한 결과이며 이 경향은 같은 해 여름쯤이 돼서 극한에 달한 것처럼 보였으나 그 후 밀항 감시초 설치 등에 의한 연안 경비력 강화로 인해 급격하게 그 숫자가 줄어들었다. 1947년부터 1949년까지의 3년 동안은 해마다 증가 경향을 보였으나 이것은 조선에서는 여러 사정이 여전히 호전되지 않지만 일본은 패전에 의한 일시적인 혼란에서 벗어나 점차 통상적인 상태가 되어 가고 있었기 때문에 자연스럽게 조선인의 일본에 대해 동경을 부추겼기 때문이라고 보인다. 한편 1950년의 급감의 원인은 명백하게 같은 해 1월에 시행한 일본의 외국인등록증명서 일제전환조치에 따라 증명서의 위변조 및 불법 입수가 비교적 어려워진 데다가 밀입국이 쉽게 발견된다는 것, 같은 해 6월의 조선 동란 발생으로 국외 도피자에 대한 엄벌화 방침, 이에 따른 연안 단속 강화 등 조선 본국의 여러 방침이 종합적으로 반영된 결과로 생각되며 드디어 전년 대비 3분의 1로 줄어들었다. 그 후 현재까지 정전문제, 남조선의 징병령 시행 등 약간의 정세 변화는 있었으나 밀입국의 경향 내지 수량에는 그다지 변화는 보이지 않았다. 그지 말하자면 병역기피 목적으로 보이는 학생의 밀입국이 약간 늘어난 정도다. 또한, 단속 개시 이후 재작년 말까지 밀입국 검거자 수는 상륙지 검거자 47,652명, 상륙지 외 검거자 5,677명, 해상보안청에 의한 검거자(단 1948년 5월 이후) 3,822명, 총 57,152명으로 연평균 약 7,140명이다. 또한, 상륙지에서 검거를 면하고 일본 국내로 잠입한 밀입국자 중에는 상륙지에서 체포된 공범자의 자백으로 도주 사실이 인정된 사람과 전혀 관헌의 시선에 접하지 않은 사람이 포함된 것이다. 전자에 대해서는 상기 표에 있는 것처럼 일단 숫자가 나와 있지만, 후자 쪽은 대충 그 규모를 파악하는 것조차 불가능하다. 시험으로 삼아 도주 인정 인원수와 상륙지 외 검거 인원수를 비교해보면 그 차이 7,634명이 현재 체포되지 않고 있으며 이에 시선 외 밀입국자를 더하면 상당수 밀입국자가 해마다 축적되어 있다는 것을 알 수 있다(정보에 의하면 체포되는 것은 3번에 1번이라고도 하는데 어쨌든 시선 외 밀입국자가 상당히 많다는 것은 상상하기 쉽다).

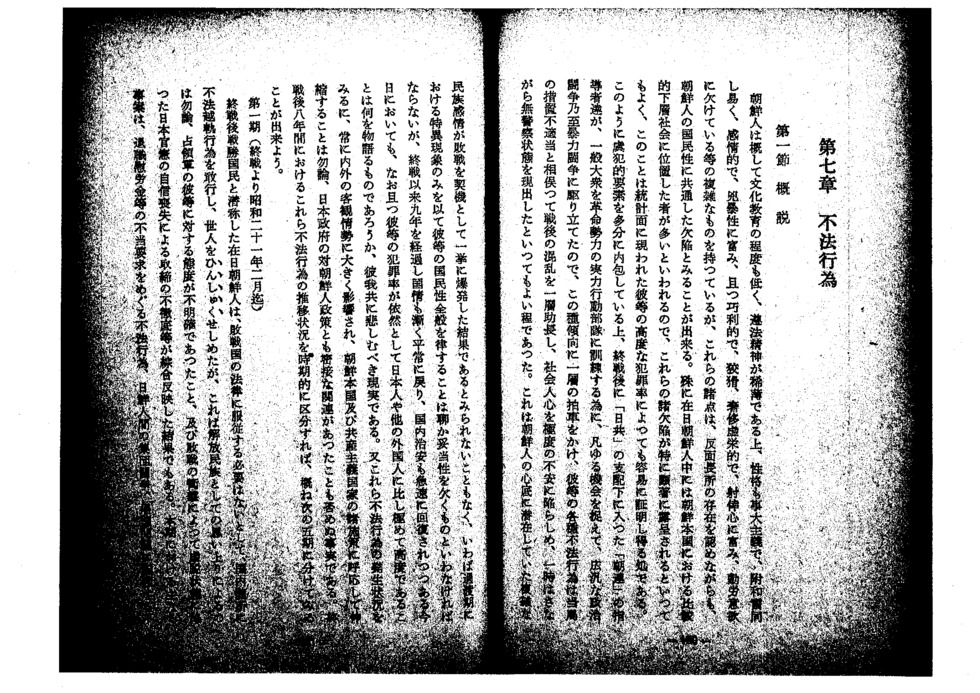

p190~227

제7장 불법 행위

제1절 개설(概説)

조선인은 대체로 문화교육 수준도 낮고 준법정신이 희박하며 성격도 사대주의적이고 부화뇌동 되기 쉬우며 감정적이고 난폭하며 공리적이고, 교활하고 사치허영적이며 사행심이 강하고 근로 의욕이 없는 등 복잡한 것을 가지고 있지만, 이들 점은 한편으로 장점의 존재를 인정하면서도 조선인의 국민성에 공통적인 결함이라고 할 수 있다. 특히 재일조선인 중에는 조선 본국에서 비교적 하층사회에 위치됐던 사람이 많다고 하니 이들 결함이 특히 현저하게 노출되었다고 할 수도 있고 이는 통계 면에 나타난 그들의 높은 범죄율로도 쉽게 증명할 수 있는 부분이다.

이렇게 범죄를 지를 만한 요소를 다분하게 내포하고 또한, 종전 후에 ‘일본 공산당’ 지배하에 들어간 ‘재일본 조선인연맹’지도자들이 일반 대중을 혁명세력의 실력 행동부대로 훈련하기 위해 소위 기회를 잡아서 광범위한 정치투쟁 내지 폭력투쟁으로 동원했기 때문에 이런 경향에 더욱 박차를 가해 그들의 각종 불법 행위는 당국의 부적절한 조치와 맞물려 전후의 혼란을 더 조장하고 사회의 인심을 극도로 불안에 빠뜨려 한때는 무경찰 상태가 되었다고 해도 될 정도이었다. 이는 조선인의 마음속에 참재 되어 있던 복잡한 민족 감정이 패전을 돌파구로써 단번에 폭발한 결과이었다고 볼 수도 있겠고 이른바 과도기의 특이현상만을 가지고 국민성 전반을 규정하는 것은 조금 타당성이 떨어진다고 할 수 밖에 없지만, 종전 이후 9년이 지나 나라 정세도 이제 평상시 모습을 되찾고 국내 치안도 급격히 회복되고 있는 오늘날에도 여전히 그들의 범죄율이 일본인이나 다른 국적의 외국인에 비해 굉장히 높다는 것은 무엇을 나타내는 것일까, 우리가 모두 슬퍼해야 할 현실이다. 또한, 이런 불법 행위의 발생상황을 보면 항상 내외적인 언론 정세에 큰 영향을 받고 조선 본국과 공산주의 국가의 여러 시책에 맞추어 신축하는 것은 물론 일본 정부의 대조선인정책과도 밀접한 관계가 있다는 것도 부정할 수 없는 사실이다. 종전후 8년간의 이들 불법 행위의 추이 상황을 시기적으로 구분한다면 대충 다음 5가지 시기로 구분해볼 수 있을 것이다.

제1기(종전부터 1946년 2월 까지)

종전 후 전쟁에 승리한 국민이라고 스스로 칭하는 재일조선인은 패전국 법률에 복종할 필요는 없다고 해서 일본 국내 여기저기서 불법하고 규정을 벗어나는 행위를 간행하고 사람들의 빈축을 샀지만, 이는 해방민족으로서의 자부에 의한 것은 물론, 점령군의 그들에 대한 태도가 불명확했다는 것, 그리고 패전 충격으로 허탈 상태에 빠진 일본 관헌이 자신감을 상실해서 단속이 철저하지 못했던 것 등이 종합적으로 반영된 결과이기도 하다. 이 시기의 주요 사안은 퇴직위로금 등의 부당요구를 둘러싼 불법 행위, 일본인-조선인 간의 집단투쟁, 귀국문제에 기인하는 불온한 행동, 보안대 등(조선인의 경비조직)의 경찰권 유사행위, 주식(主食)의 집단 구매 등으로, 유명한 사건으로는 니가타 일보사 습격사건이 있다.

제2기(1949년 9월까지)(조선인 연맹 해산까지)

1946년 2월 19일, 연합국 총사령부로부터 ‘형사재판권 행사에 관한 각서’가 발표되어 일단 단속의 법적 근거도 명확해졌기 때문에 관헌의 단속이 약한 적극적으로 바뀌었지만 그들의 불법 행위는 감소 경향은 보이지 않으며 오히려 경찰 단속에 대한 반격, 반격반발행위가 속출했다. 그 외에 일본인과 조선인 간의 집단투쟁, ‘조연(朝連)’ 대 ‘민단(民団)’의 대립 항쟁, 집단 구매에 의한 열차방해(여객차량의 불법점거), 집단적 강도와 절도, 대규모 사기사건 등도 다수 발생했다. 특히 이 시기의 특징은 ‘조선인 연맹’이 ‘일본 공산당’의 전위적인 존재로 실력행동대로 변모했기 때문에 조직적 첨예적인 각종 불법사업이 빈발하고 ‘조연’의 제일 활발한 융성기이었다는 점이다. 이 기간중의 주요 사건은 수상관저 시위 사건, 한신(阪神)교육사건, 마스다(益田)사건, 후카가와(深川)서건, 시모노세키(下関) 사건이다.

제3기(1950년 6월까지)(조선 동란 발생까지)

‘조선인연맹’, ‘일본민주청년동맹’의 해산으로 인해 조선인의 불법 행위는 일단 급감했으나 ‘조선인연맹’ 해산 조치에 수반되는 재산 접수를 둘러싸고 ‘일본 공산당’ 과 구 ‘조선인연맹’ 간부 지도하에 방위투쟁위원회를 마련하고 접수를 방해하려고 하고 각지에서 관계 당국에 대한 강력한 반격 내지 민원항의투쟁이 반복적으로 전개되었는데 그 중의 대표적인 것은 다이토회관(台東会館)사건이다.

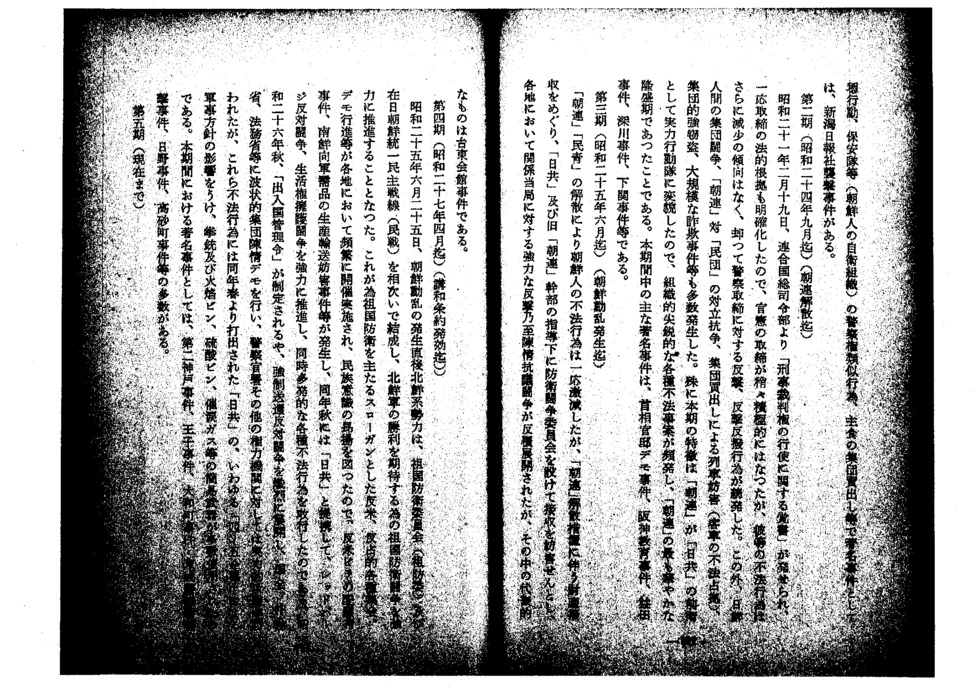

제4기(1952년 4월까지)(강화조약발효까지)

1950년 6월 25일, 조선 동란 발생 직후의 북조선계 세력은 조국 방위위원회(조방위) 와 재일 조선통일 민주전선(민전)을 잇따라 결성하고 북조선군의 승리를 기대하기 위한 조국 방위투쟁을 강력하게 추진하게 되었다. 이것이 조국 방위를 주요 슬로건으로 한 반미, 반전적 각종 집회, 시위 행진 등이 각지에서 자주 개최, 시행되어 민족의식 고양을 꾀하였기 때문에 반미 전단 배포사건, 남조선 대상 군수품 생산수송방해사건 등이 발생하고 같은 해 가을에는 ‘일본 공산당’과 연계하여 레드 퍼지 반대투쟁, 생활권옹호투쟁을 강력하게 추진하여 동시다발적인 각종 불법 행위를 간행한 것이다. 1951년 가을 ‘출입국관리령’이 제정되자 강제송환반대투쟁을 치열하게 전개하고 국회, 외무성, 법무성에 대해 파상적 민원 시위를 시행하고 경찰 기타 권력 기관에 대해 실력 공격이 진행되었고 이들 불법 행위에는 같은 해 봄부터 내세운 ‘일본 공산당’의 소위 ‘4-5전협(全協)’에 의한 군사적 방침의 영향을 받아 권총과 화염병, 황산병, 최루가스 등 간이무기가 다수 사용되었다. 이 기간중의 주요 사건으로는 제2 고베(神戸)사건, 오지(王子)사건, 야마토초(大和町)사건, 히가시나리(東成)경찰서 습격사건, 히노(日野)사건, 다카사고초(高砂町)사건 등 다수가 있다.

제5기(현재까지)

1952년 4월 28일 강화조약 발효로 재일조선인은 법률상의 외국인이 되었으나 실질적으로는 한일기본조약 미체결 등으로 아무 변화도 발생하지 않았고 따라서 전년 봄부터 내세운 ‘일본 공산당’의 군사방침에 따른 불법 행위도 여전히 끊이지 않고 5월 1일 노동절에는 ‘일본 공산당’과 함께 소위 ‘황거앞 사건’이라고 불리는 전전 최대의 소동 사건을 약기시켜 내외적으로 세상 사람들의 주목을 받았고 게다가 6월 25일의 조선 동란 기념일에는 오사카에서 수이타(吹田)소동사건, 도쿄신주쿠(東京新宿)역앞의 경찰관과의 충돌사건, 7월 7일에는 아이치(愛知)현의 오수(大須)사건 등 악질적이고 대규모한 불법 행위가 속출되는 등 일본내 치안 정세는 갈수록 악화하였지만 7월 15일 아카하타 지면상에 발표된 길거리 군사 활동을 비판한 ‘일본 공산당’의 도쿠다(徳田)논문을 계기로 하여 그토록 난발된 불법사안도 계속 줄어들기만 하고 조직적, 계획적인 것은 자취를 감췄고 9월 말부터 시행된 외국인등록증명서의 일제 전환조치에 대해서도 예상한 불법 행위는 거의 없고 모두 합법 투쟁으로 평화적으로 종료되었다. 그 후 조선인학교의 사립화 문제, 한일회담의 재개문제 등이 발생하고 각각 북조선계 세력에 의한 반대 투쟁이 집요하고 강력하게 전개되어 있긴 하지만, 모두 합법 범위내에서 이뤄지는 것이며 불법 행위 단계까지는 발전되지 않았다.

이상은 종전 후부터 현재까지 조선인에 의한 집단불법 행위 내지 경비사험 추이를 훑어본 것인데 그 상세 내용은 뒤에 기술한 바와 같다.

○주: 아래 설명은 관계자료 부족, 통계 양식이 통일 돠지 않으므로 정확하고 체계적으로 파악할 수가 없어서 연도마다 개별적인 관점에서 봐야 하며 독자의 이해가 매우 불편해진 부분은 참으로 유감스럽다는 부분에 대해 미리 이해를 바란다.

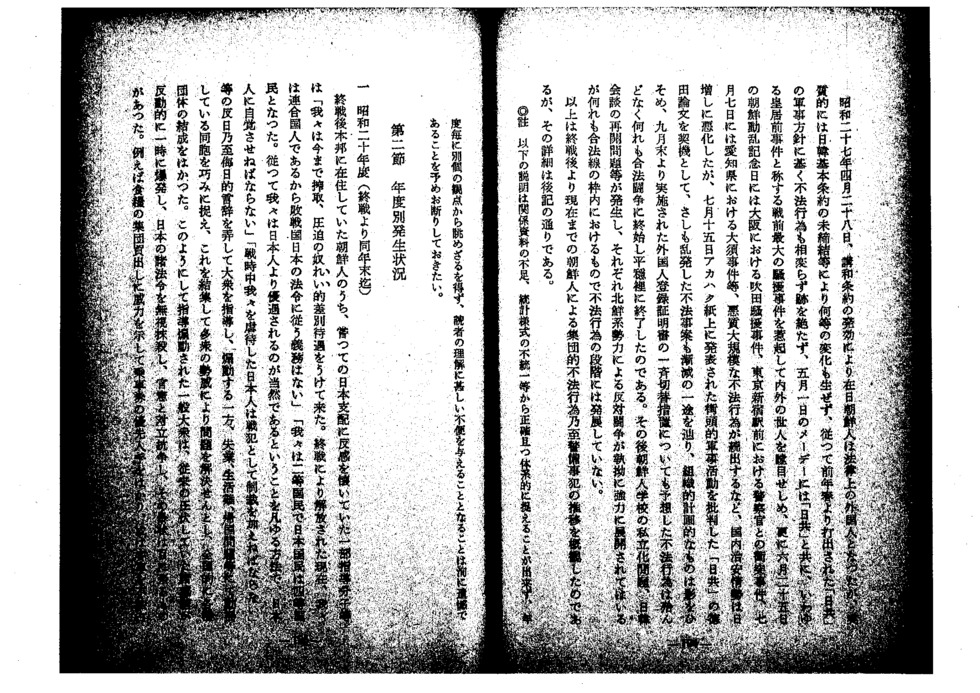

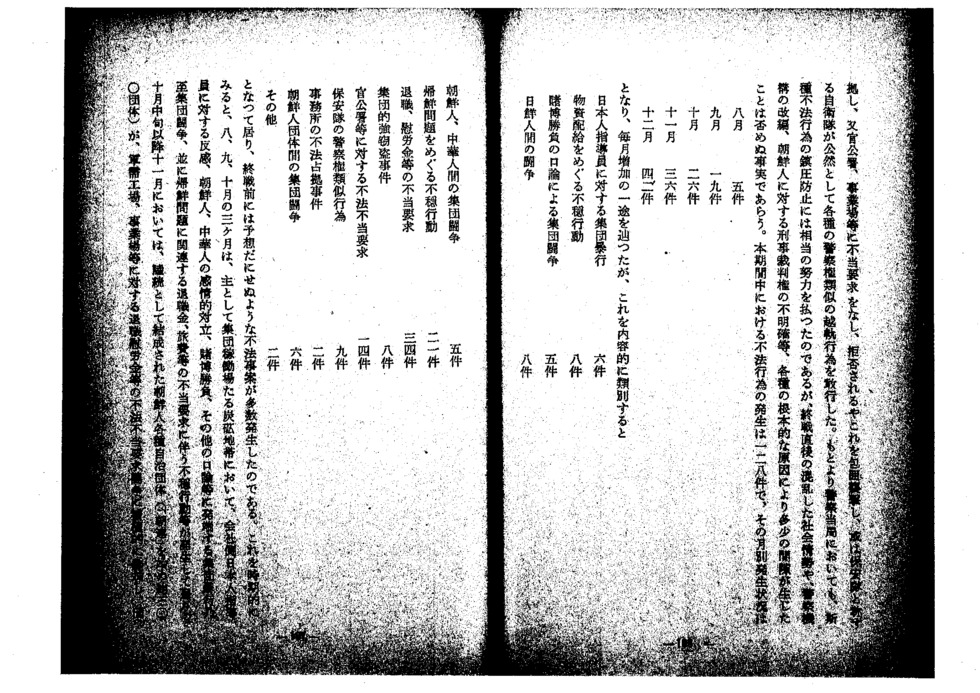

제2절 연도별 발생상황

1 1945년도(종전으로부터 같은 해 연말까지)

종전 후 일본에 거주했던 조선인 중 예전 일본 지배에 반감을 품던 일부 지도 분자는 ‘우리는 지금까지 착취, 압박의 노예적 차별대우를 받아왔다. 종전으로 개방된 지금, 우리는 연합국인이기 때문에 패전국 일본의 법령에 따를 의무는 없다’, ’우리는 2등 국민이며 일본국민은 4등 국민이 되었다. 따라서 우리는 일본인보다 우대받는 것이 당연하다는 것을 모든 방법으로 일본인에게 자각시켜야 한다’, ‘전쟁 중 우리를 학대한 일본인은 전범으로 제재를 가해야 한다’ 등의 반일 내지 모일(侮日)적 언사로 대중을 지도하며 선동하는 한편, 실업, 생활고, 귀국문제 등으로 동요하는 동포를 교묘하게 잡고 이를 결집해 다중로 문제를 해결하려고 했고 전국적으로 각종 단체의 결성을 시도했다. 이리하여 지도, 선동된 일반 대중은 기존의 압박되어 있던 여러 감정이 반동적으로 한 번에 폭발하고 일본의 여러 법령을 무시 말살하고 관헌과 대립 항쟁하고 그 난폭함은 묵과할 수 없는 것이었다. 예를 들어 식량의 집단 구매에 위력을 내세워 승차권의 우선 입수를 꾀하고 혹은 차량을 불법 점거하고 또는 관공서, 사업장 등에 부당한 요구를 하고 거부되자 이를 포위, 습격하고 혹은 보안대라고 하는 자위대가 공연하게 각종의 경찰권과 유사한 월권행위를 간행했다. 원래부터 경찰당국에서도 그런 불법 행위의 진압, 방지에는 상당한 노력을 해왔진만 종전 직후의 혼란스러운 사회정세와 경찰기구 개편, 조선인에 대한 형사재판권의 불명확함 등 각종의 근본적인 원인에 따라 다소 간격이 발생한 것은 부정할 수 없는 사실일 것이다. 이 기간 중에 발생한 불법 행위는 128건이며 월별 발생상황은

8월 5건

9월 19건

10월 26건

11월 36건

12월 42건

이며 매월 계속 늘어나기만 했으나 이를 내용별로 분류해보면

일본인 지도원에 대한 집단 폭행 6건

물자 배급을 둘러싼 불온한 행동 8건

도박 승부의 말다툼에 의한 집단투쟁 5건

일본인, 조선인 간 투쟁 8건

조선인, 중국인 간의 집단투쟁 5건

조선 귀국을 둘러싼 불온한 행동 21건

퇴직, 위로금 등의 부당 요구 34건

집단적 강도 절도 사건 8건

관공서 등에 대한 불법 부당요구 14건

보안대의 경찰 유사행위 9건

사무소 불법점거 사건 2건

조선인 단체 간의 집단투쟁 6건

기타 2건

로 되어 있고 종전 전에는 예상치도 못한 불법 사업이 다수 발생했다. 이를 시기적으로 보면 8, 9, 10월의 3개월은 주로 집단가동장인 탄광지대에서 회사 측 일본인 지도원에 대한 반감, 조선인, 중국인의 감정적 대립, 도박승부, 기타 말싸움에서 비롯된 집단폭행 내지 집단투쟁 및 조선 귀국문제와 관련된 퇴직금, 여비 등의 부당요구에 수반되는 불온한 행동이 발생하고 있으며 10월 중순 이후 11월에는 육지가 이어져 있는 형태로 결성된 조선인 각종 자치단체(‘조선인연맹’을 비롯하여 약 300단체)가 군수공장, 사업소 등에 대한 퇴직위로금 등의 불법 부당 요구투쟁에 적극적으로 참가하고 단체 위력을 내세워 폭행,협박하고 혹은 귀국계획 수송을 거부하는 등 불온한 행동이 급증하여 12월에는 관공서에 대한 불법, 부당한 요구가 급증한 것 외에 고세이카이(興生会, 조선인의 생활 진행을 꾀하는 일본 정부의 외곽단체)의 재산과 사무소의 불법접수 사안, 조선인단체 상호 간의 세력경쟁에 수반되는 불법 행위, 일본인, 조선인 간의 투쟁 등도 다수 발생했으나 이들 사건에는 항상 권총, 일본도 등 흉기가 다수 사용되었다.

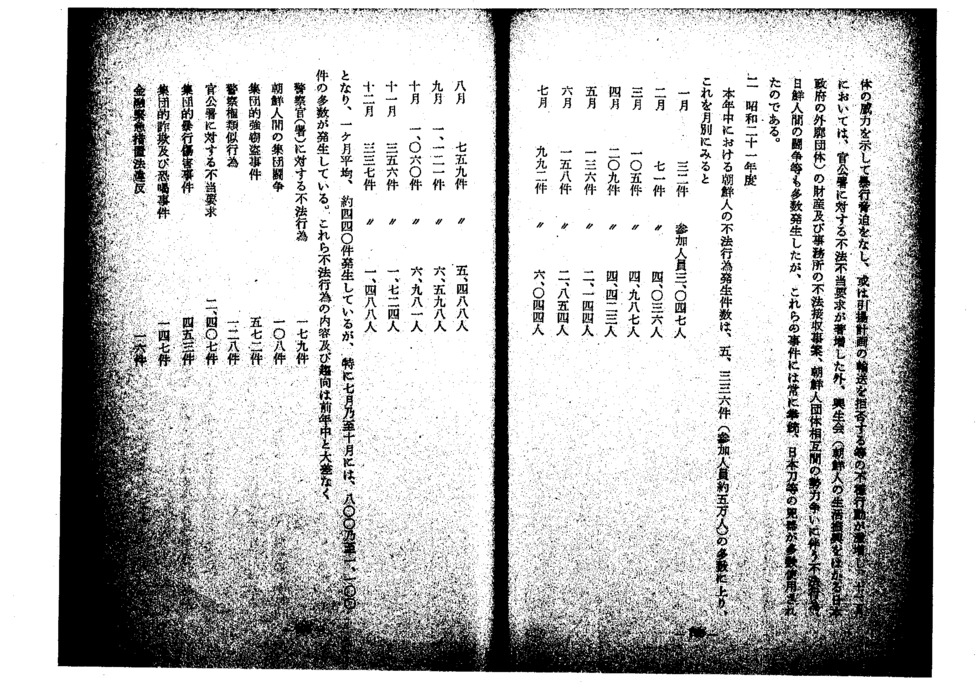

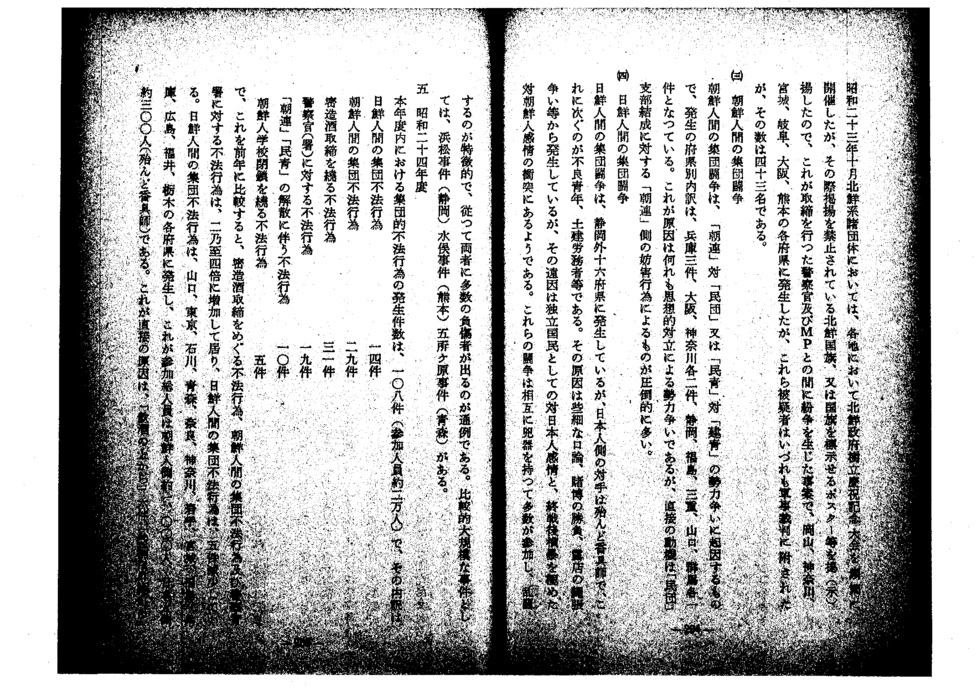

2 1946년도

이번 연도 중의 조선인 불법 행위 발생 건수는 5,336건(참가 인원 약 5만 명)이라는 다수에 달했다. 이를 월별로 보면

1월 32건 참가인원 3,047명

2월 71건 〃 4,036명

3월 105건 〃 4,987명

4월 209건 〃 4,423명

5월 136건 〃 2,144명

6월 158건 〃 2,854명

7월 992건 〃 6,044명

8월 759건 〃 5,488명

9월 1,121건 〃 6,598명

10월 1,060건 〃 6,981명

11월 356건 〃 1,724명

12월 337건 〃 1,488명

이 되며 한 달 평균 약 440건 발행했고 특히 7월에서 10월에는 800에서 1,100건으로 다수 발생했다. 이들 불법 행위의 내용과 경향은 전년과 큰 차이는 없으며

경찰관(서)에 대한 불법 행위 179건

조선인 간의 집단투쟁 108건

집단적 강도 철도 사건 572건

경찰권 유사 행위 128건

관공서에 대한 부당요구 2,407건

집단적 폭행 상해 사건 453건

집단적 사기 및 공갈 사건 147건

금융 긴급조치법 위반 16건

철도수송 관계 불법 행위 580건

기타 750건

상기와 같으며 특히 눈에 띄는 것은 집단 구매를 위한 열차 불법점거가 빈발한 것이다. 본 연도 중에 유명한 사건으로는 12월 20일의 총리관저 시위사건이 있다.

3 1947년도

이 해에 들어서도 불법 불궤 행위는 여전이 줄어들지 않고 다중(多衆)집단으로서의 군수 물자보관창고 습격과 은닉물자 적발이라고 칭하는 공갈 사건, 혹은 집단위력을 이용한 철도승차권 우선 구매와 무임승차, 여객 차의 불법점거, 주식(主食)의 대량구매 등 거의 전년과 같으며 발생 건수는 5,681건, 참가인원 약 15,600명으로 전년 대비 건수로는 약 300명 증가했으나 참가인원은 거꾸로 3분의 1로 감소했다. 이는 큰 사건이 줄어들고 작은 사건이 반대로 잦은 모습을 나타내는 것이며 이를 월별로 보면

1월 337건 참가인원 1,060명

2월 351건 〃 878명

3월 307건 〃 1,319명

4월 309건 〃 1,855명

5월 342건 〃 1,364명

6월 450건 〃 1,236명

7월 458건 〃 1,770명

8월 738건 〃 1,643명

9월 753건 〃 1,358명

10월 826건 〃 1,419명

11월 460건 〃 818명

12월 348건 〃 881명

한 달 평균 약 470건 발생했으며 8, 9, 10월의 3개월은 다른 시기에 비해 2배 수준으로 증가했다. 이들 불법 행위 내용은 전년과 큰 차이는 없으며

경찰관(서)에 대한 불법 행위 69건

조선인 간의 집단투쟁 65건

집단적 강도 철도 사건 1,184건

경찰권 유사 행위 14건

관공서에 대한 부당요구 11건

집단적 폭행 상해 사건 373건

집단적 사기, 공갈 사건 348건

철도수송 관계 불법 행위 318건

기타 3,299건

이를 전년도와 비교해보면 전년도에 제일 많았던 관공서에 대한 부당요구에 수반되면서 발생한 불법 행위(2,407건)및 경찰유사행위(128건)가 거의 없어진 것과 반대로 집단적 강도 철도 사건(572건), 집단적 사기 공갈 사건(143건)이 2배에서 3배로 급증한 것이 특징적이다. 그 외에 조선인 간의 집단투쟁, 일본인, 조선인 간의 집단투쟁, 철도수송 관계 불법 행위 등은 여전히 줄어들지 않았다. 게다가 해당 연도 중의 불법 특이 사안으로는 2・1 파업에 대한 동향, 그리고 보수당계 국회의원의 정견(政見)발표연설회에 대한 방해사건이 있다.

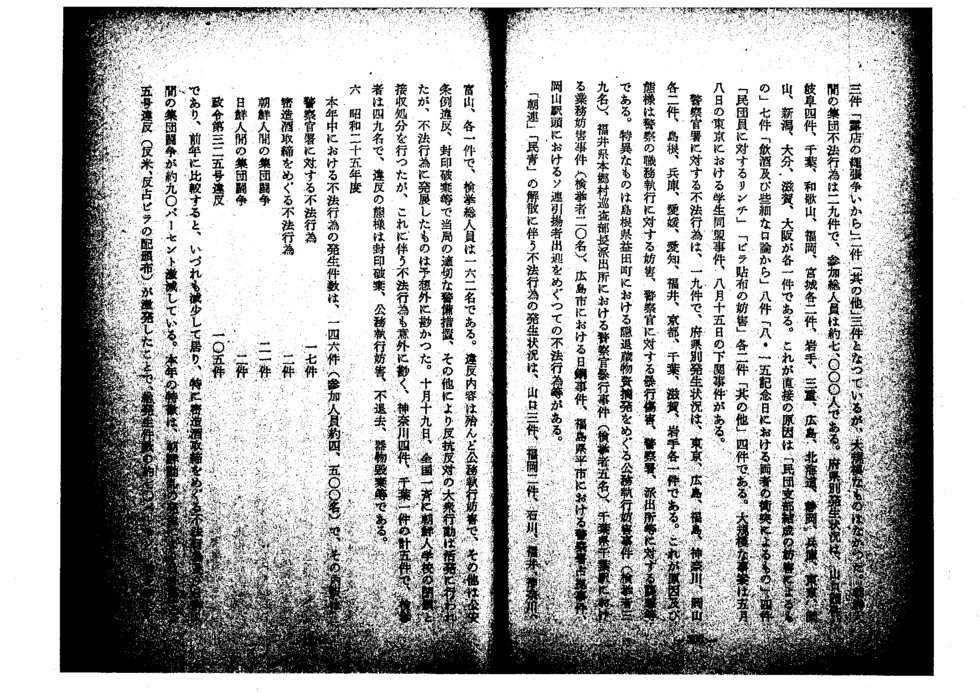

4 1948년도

이번 연도 중의 특이하고 중요한 불법 행위 발생 건수는 86건이며 참가인원은 약 54,000명이다. 이를 내용별로 보면

교육 관계 사건 5건

경찰관에 대한 공무집행방해 5건

밀조주 단속을 둘러싼 불온한 행동 18건

북조선 정부 수립기념식을 둘러싼 불법 행위 8건

조선인 간의 집단투쟁 12건

일본인, 조선인 간의 집단투쟁 19건

이라는 내용인데 더 자세히 설명하면 다음과 같다.

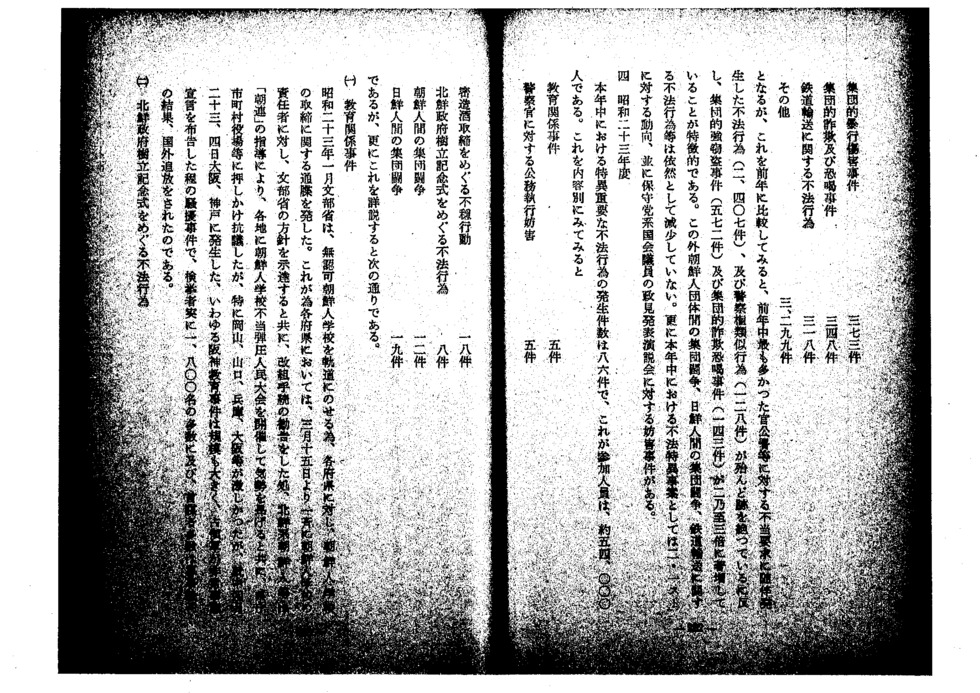

- 교육 관계 사건

1948년 1월 문부성은 무허가 조선인학교를 궤도에 올리기 위해 각 부현(府県)에 대해 조선인학교 단속에 관한 통첩을 발표했다. 이 때문에 각 부현에서는 3월 15일부터 일제히 조선인학교 책임자에게 문부성의 방침을 전달함과 동시에 조직개편 절차 권고를 했더니 북조선계 조선인들은 ‘조선인연맹’의 지도로 각지에 조선인학교 부당탄압 인민대회를 개최하여 기세를 올림과 동시에 현시 정촌(県市町村)청 등으로 밀어닥치며 항의했다. 특히 오카야마(岡山), 야마구치(山口), 효고(兵庫), 오사카(大阪) 등이 과격했고 그중 4월 23, 24일 오사카와 고베에서 발생한 소위 한신(阪神)교육 사건은 규모도 크고 점령군이 비상사태선언을 포고할 정도의 소요 사건으로 검거자는 실로 1,800명의 다수에 달해 주모자의 대부분은 군사재판의 결과 국외추방되었다.

- 북조선 정부 수립기념식을 둘러싼 불법 행위

1948년 10월 북조선계 각 단체는 각지에서 북조선 정부 수립 경축 기념대회를 자주 개최했으나 그때 게양이 금지된 북조선국기 또는 국기를 표시한 포스터 등을 게(시)양했기 때문에 이를 단속한 경찰관 및 MP 간에 분쟁이 발생한 사안으로 오카야마(岡山), 가나가와(神奈川), 미야기(宮城), 기후(岐阜), 오사카(大阪), 구마모토(熊本)의 각 부현에서 발생했으나 그들 피의자는 모두 군사재판에 올려졌고 그 숫자는 43명이었다.

- 조선인 간의 집단투쟁

조선인 간의 집단투쟁은 ‘조연(朝連)’ 대 ‘민단(民団)’ 또는 ‘민청(民青)’ 대 ‘건청(建青)’의 세력싸움에 기인한 것이며 발생 부현(府県)별 내용은 효고(兵庫) 3건, 오사카(大阪), 가나가와(神奈川) 각 2건, 시즈오카(静岡), 후쿠시마(福島), 미에(三重), 야마구치(山口), 군마(群馬) 각 1건이다. 이 원인은 모두 사상적 대립에 의한 세력싸움이지만 직접적인 동기는 ‘민단(民団)’ 지부 결성에 대한 ‘조연(朝連)’ 쪽의 방해행위에 의한 것이 압도적으로 많다.

- 일본인, 조선인 간의 집단투쟁

일본인, 조선인 간의 집단투쟁은 시즈오카 16부현(府県)에서 발생하고 있는데 일본인 측 상대는 거의 노천상인이며 이어서 불량청년, 토목건축노무자 등이다. 그 원인은 사소한 말다툼, 도박 승부, 노점 세력 싸움 등에서 발생하고 있는데 그 원인(遠因)은 독립국민으로서의 일본인에 대한 반감과 종전 후 횡포를 다한 조선인에 대한 반감의 충돌에 있는 것 같다. 이들 투쟁은 서로 흉기를 들고 다수가 참가하고 난투를 벌이는 것이 특징이며 따라서 양측에 많은 부상자가 발생하는 것이 보통이었다. 비교적 대규모 사건으로는 하마마쓰(浜松)사건(시즈오카(静岡)), 미나마타(水俣)사건(구마모토(熊本)), 고쇼가와라(五所川原)사건(아오모리(青森)) 등이 있다.

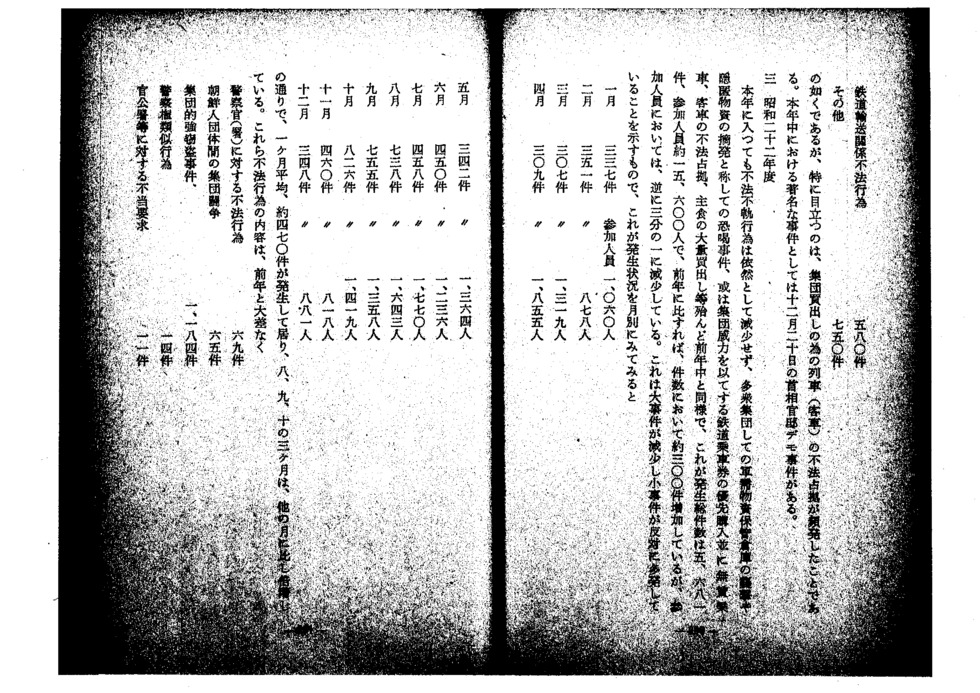

5 1949년도

해당 연도의 집단적 불법 행위 발생 건수는 108건(참가인원 약 2만 명)으로 그 내용은

일본인, 조선인 간의 집단불법 행위 14건

조선인 간의 집단불법 행위 29건

밀조주 단속을 둘러싼 불온한 행동 31건

경찰관(서)에 대한 불법 행위 19건

‘조연(朝連)’, ‘민청(民青)’ 해산에 따른 불법 행위 10건

조선인학교 폐쇄를 둘러싼 불법 행위 5건

이며 이를 전년도와 비교해보면 밀조주 단속을 둘러싼 불법 행위, 조선인 간의 집단불법 행위 및 경찰관(서)에 대한 불법 행위는 2배에서 4배로 증가하고 있으며, 일본인, 조선인 간의 집단불법 행위는 5건 감소했다. 일본인, 조선인 간의 집단불법 행위는 야마구치(山口), 도쿄(東京), 이시카와(石川), 아오모리(青森), 나라(奈良), 가나가와(神奈川), 이와테(岩手), 미야기(宮城), 후쿠시마(福島), 효고(兵庫), 히로시마(広島), 후쿠이(福井), 도치기(栃木) 각 부현(府県)에서 발생하고 이에 대한 참가인원은 조선인 측 약 1,000명, 일본인 측 약 300명(대부분 노천상인)이다. 그 직접적인 원인은 ‘술을 마시면서’가 6건, ‘사소한 말다툼에서’가 3건, ‘노점 세력 싸움에서’ 2건, ‘기타’ 3건으로 되어 있는데 대규모 사건은 없었다. 조선인 간의 집단불법 행위는 29건이며 총 참가인원은 약 7,000명이다. 부현(府県)별 발생상황은 야마구치 (山口) 4건, 기후(岐阜) 4건, 치바(千葉), 와카야마(和歌山), 후쿠오카(福岡), 미야기(宮城) 각 2건, 이와테(岩手), 미에(三重), 히로시마(広島), 홋카이도(北海道), 시즈오카(静岡), 효고(兵庫), 도쿄(東京), 오카야마(岡山), 니가타(新潟), 오이타(大分), 시가(滋賀), 오사카(大阪)가 각 1건이다. 이들의 직접적인 원인은 ‘민단지부 결성의 방해에 의한 것’이 7건, ‘음주 및 사소한 말다툼에서’가 8건, ‘8.15기념일에 양자가 충돌한 것’이 4건, ‘민단원에 대한 사형’, ‘전단 첨부 방해’ 각 2건, ‘기타’ 4건이다. 대규모 사안으로는 5월 8일에 도쿄에서 발생한 학생단원사건, 8월 15일의 시모노세키(下関)사건이 있다.

경찰관(서)에 대한 불법 행위는 19건으로 부현(府県)별 발생상황은 도쿄(東京), 히로시마(広島), 후쿠시마(福島), 가나가와(神奈川), 오카야마(岡山) 각 2건, 시마네(島根), 효고(兵庫), 에히메(愛媛), 아이치(愛知), 후쿠이(福井), 교토(京都), 치바(千葉), 시가(滋賀), 이와테(岩手) 각1건이다. 이 원인 및 형태는 경찰의 복무 집행에 대한 방해, 경찰관에 대한 폭행상해, 경찰서, 파출소 등에 대한 습격 등이다. 특이한 것은 시마네현 마스다초(島根県益田町)의 은퇴장물자 적발을 둘러싼 공무집행방해 사건(검거자 39명), 후쿠이현 혼고(福井県本郷) 소속 준사부장 파출소의 경찰관 폭행 사건(검거자 5명), 치바(千葉)현 치바역의 업무방해사건(검거자 20명), 히로시마(広島)시의 닛코(日鋼)사건, 후쿠시마현 다이라시(福島県平市)의 경찰서점거사건, 오카야마(岡山)역 앞의 소련귀국이자 마중을 둘러싼 불법 행위 등이다.

조연(朝連), ‘민청(民青)’ 해산에 따른 불법 행위 발생상황은 야마구치(山口) 3건, 후쿠오카(福岡) 2건, 이시카와(石川), 후쿠이(福井), 가나가와(神奈川), 도야마(富山) 각 2건이며 총 검거자 수는 162명이다. 위반내용은 거의 공무집행방해이며 기타는 공안 조례 위반, 봉인파기 등이며 당국의 적절한 경비 조치 등으로 반항, 반대 대중행동은 활발하게 발생했으나 불법 행위로 발전한 것은 예상보다 적었다. 10월 19일, 전국에서 일제히 조선인학교 폐쇄와 접수 견분을 했으나 이에 따른 불법 행위도 예상외로 적었고 가나가와(神奈川) 4건, 치바(千葉) 1건의 총 5건, 검거자는 49명이며 위반 형태는 봉인파기, 공무집행방해, 퇴거 거부, 기물 훼손 등이다.

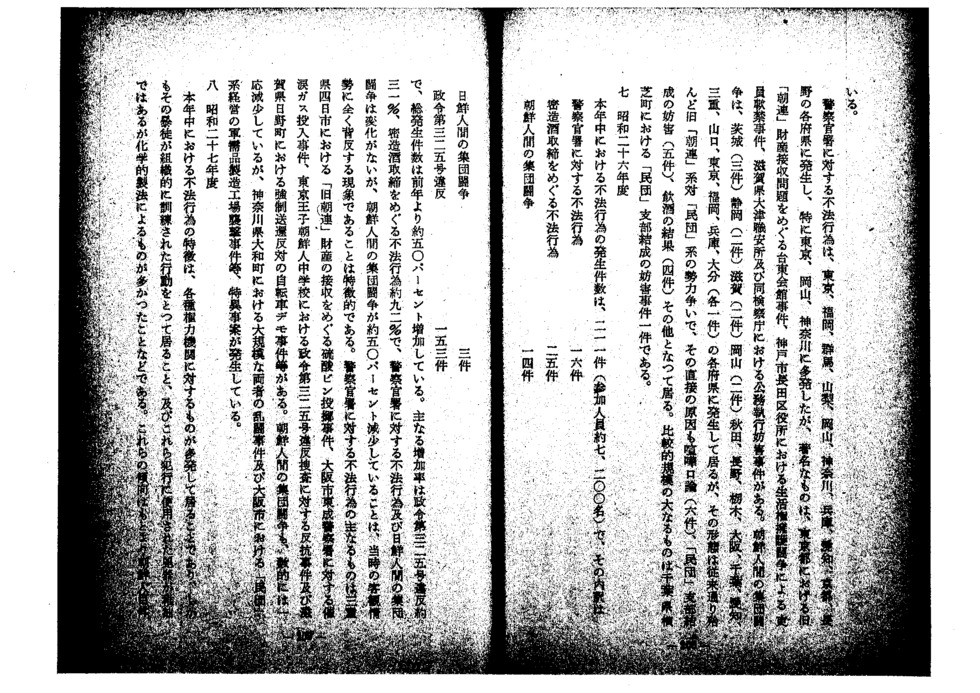

6 1950년도

해당 연도의 불법 행위 발생 건수는 146건(참가인원 약 4,500명)이며 그 내용은

경찰관(서)에 대한 불법 행위 17건

밀조주 단속을 둘러싼 불법 행위 2건

조선인 간의 집단투쟁 21건

일본인, 조선인 간의 집단투쟁 2건

정령 제325호 위반 105건

이며 전년과 비교를 해보면 모두 감소하였고 특히 밀조주 단속을 둘러싼 불법 행위 및 일본인, 조선인 간의 집단투쟁이 약 90% 급감하였다. 해당 연도의 특징은 조선 동란 발생으로 인해 정령 제325호 위반(반 미, 반 점령군 전단 배포)이 급증했으므로 총 발생 건수의 약 70%를 넘은 수준을 보인다.

경찰관(서)에 대한 불법 행위는 도쿄(東京), 후쿠오카(福岡), 군마(群馬), 야마나시(山梨), 오카야마(岡山), 가나가와(神奈川), 효고(兵庫), 아이치(愛知), 교토(京都), 나가노(長野) 각 부현(府県)에서 발생하고 특히 도쿄(東京), 오카야마(岡山), 가나가와(神奈川)에서 많이 발생했으며 유명한 것으로는 도쿄(東京)의 구 ‘조연(朝連)’ 재산접수문제를 둘러싼 다이토(台東)회관사건, 고베시 나가타(神戸市長田)구청에서의 생활권 옹호 투쟁에 의한 공무원 난금사건, 시가현 오쓰(滋賀県大津) 공공직업안정소 및 동 검찰청에서의 공무집행방해 사건이 있다. 조선인 간의 집단투쟁은 이바라키(茨城)(3건), 시즈오카(静岡)(2건), 시가(滋賀)(2건), 오카야마(岡山)(2건), 아키타(秋田), 나가노(長野), 도치기(栃木), 오사카(大阪), 치바(干葉), 아이치(愛知), 미에(三重), 야마구치(山ロ), 도쿄(東京), 후쿠오카(福岡), 효고(兵庫), 오이타(大分)(각 1건)의 각 부현(府県)에서 발생하고 있으며 그 형태는 기존 대로 거의 구 ‘조연(朝連)’계 대 ‘민단(民団)’계의 세력 싸움이며 그 직접적인 원인도 싸움 및 말다툼(6건), ‘민단(民団)’ 지부 결성 방해(5건), 음주의 결과(4건), 기타로 되어 있다. 비교적 규모가 큰 것은 치바현 요코시바초(千葉県横芝町)에서의 ‘민단(民団)’ 지부결성 방해사건 1건이 있다.

7 1951년도

이번 연도 중의 불법 행위 발생 건수는 211건(참가인원 약 7,200명)으로 그 내용은

경찰관(서)에 대한 불법 행위 16건

밀조주 단속을 둘러싼 불법 행위 25건

조선인 간의 집단투쟁 14건

일본인, 조선인 간의 집단투쟁 3건

정령 제325호 위반 153건

이며 총 발생 건수는 전년 대비 약 50% 증가했다. 주요 증가율은 정령 제325호 위반이 약 31%, 밀조주 단속을 둘러싼 불법 행위가 약 92%이며 경찰관(서)에 대한 불법 행위 및 일본인, 조선인 간의 집단투쟁은 변함이 없지만, 조선인 간의 집단투쟁이 약 50% 감소한 것은 당시의 객관적 정세와 정반대인 현상이라는 점은 특징적이다. 경찰관(서)에 대한 불법 행위 중의 주요한 것은 미에현 욧카이치(三重県四日市)에서의 구 ‘조연’의 재산 접수를 둘러싼 황산병 투척 사건, 오사카시 히가시나리(大阪市東成) 경찰서에 대한 최루가스투입 사건, 도쿄 오지(東京王子) 조선인 중학교에서의 정령 제325호 위반 수사에 대한 반항 사건 및 시가현 히노초(滋賀県日野町)에서의 강제송환 반대의 자전거 시위 사건 등이 있다. 조선인 간의 집단투쟁도 수치로는 일단 감소하고 있기는 하지만 가나가와현 야마토초(神奈川県大和町)에서의 대규모 양자 난투 사건 및 오사카 (大阪)시에서의 ‘민단(民団)’계 경영 군수품 제조공장 습격 사건 등 특이 사안이 발생했다.

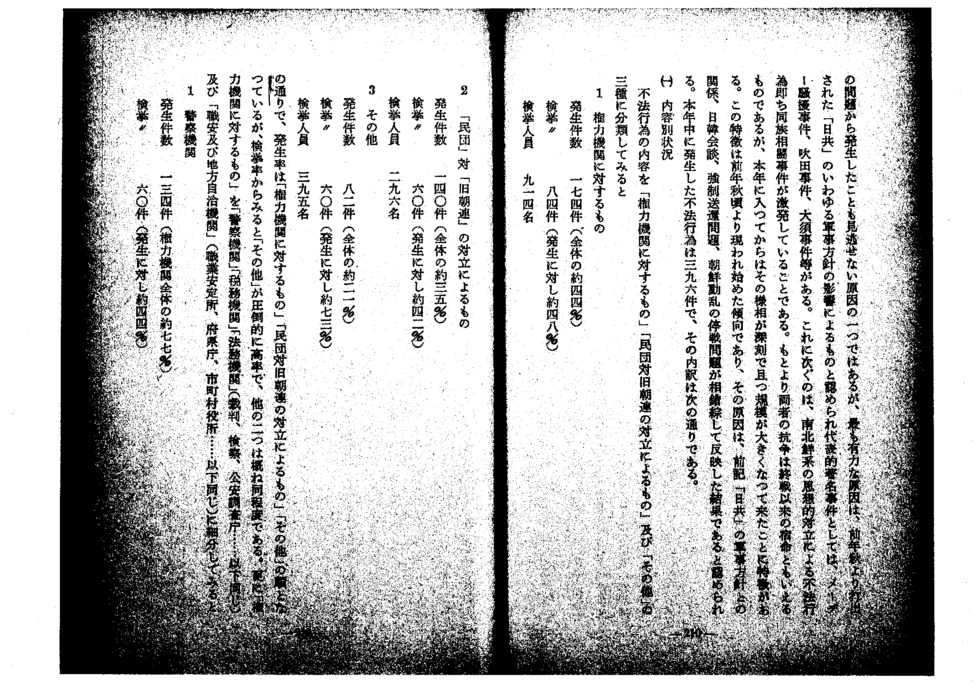

8 1952년도

행당 연도 중의 불법 행위의 특징은 각종 권력 기관에 대한 것이 잦고 있는 점이며 게다가 그 폭도들이 조직적으로 훈련된 행동을 취하고 있다는 점, 그리고 이들 범행에 사용된 흉기가 치졸하기는 하지만 화학적 제법에 의한 것이 많았다는 점 등이다. 이들 경향은 원래부터 조선인 자체의 문제로부터 발생한 것도 놓칠 수 없는 원인 중 하나이긴 하지만 가장 유력한 원인은 전년 가을부터 밝혀진 ‘일본 공산당’의 소위 군사방침의 영향에 의한 것으로 보이며 대표적인 유명한 사건으로는 노동절 소요사건 수이타(吹田)사건, 오수(大須)사건 등이 있다. 그다음은 남북조선계 사상적 대립에 의한 불법 행위, 즉 같은 민족끼리 싸우는 사건이 자주 발생하고 있다는 점이다. 원래부터 양자의 항쟁은 종전 이래 숙명이라고도 할 수 있지만 이 해에 들어서부터는 그 양상이 심각해지고 규모가 커진 부분이 특징이다. 이 특징은 전년 가을쯤부터 나타나기 시작한 경향이며 그 원인은 상기 ‘일본 공산당’의 군사방침과의 관계, 한일 회담, 강제송환문제, 조선 동란의 정전문제가 서로 엉클어지면서 반영된 결과로 볼 수 있다. 해당 연도 중에 발생한 불법 행위는 396건으로 그 내용은 다음과 같다.

(1)내용별 상황

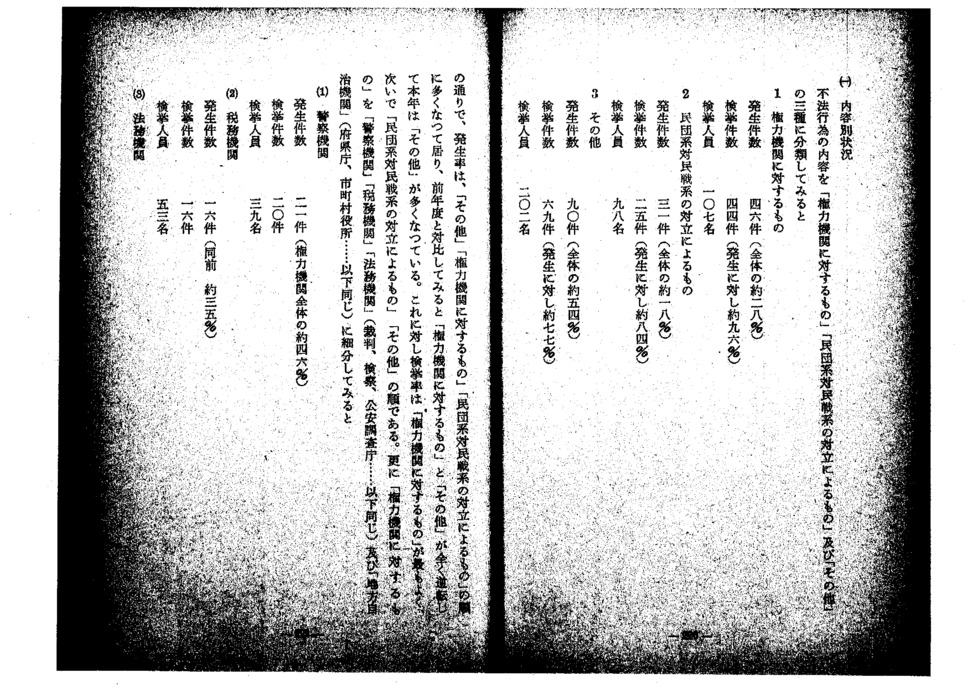

불법 행위의 내용을 ‘권력 기관에 대한 것’, ‘민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것’ 및 ‘기타’의 3가지로 분류해보면

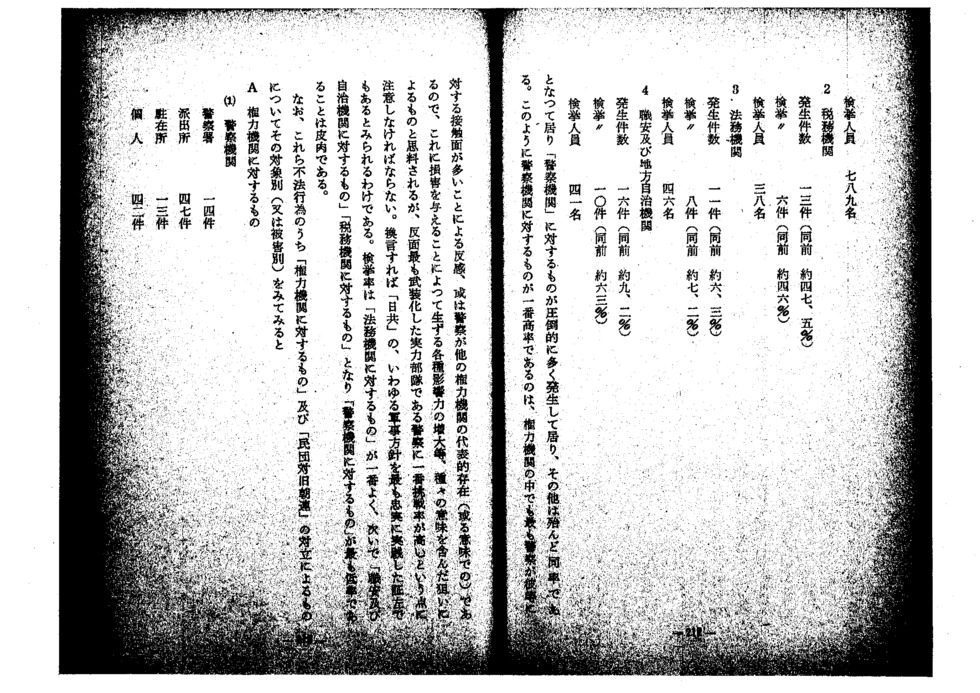

1 권력 기관에 대한 것

발생 건수 174건(전체의 약 44%)

검거〃 84건(발생의 약 48%)

검거 인원 914명

2 민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것

발생 건수 140건(전체의 약 35%)

검거〃 60건(발생의 약 42%)

검거 인원 296명

3 기타

발생 건수 82건(전체의 약 21%)

검거〃 60건(발생의 약 73%)

검거 인원 395명

상기와 같으며 발생률은 ‘권력 기관에 대한 것’, ‘민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것’, ‘기타’의 순으로 되어 있으나 검거율로 보면 ‘기타’가 압도적으로 높으며 다른 2가지는 거의 비슷한 정도이다. 그리고 ‘권력 기관에 대한 것’을 ‘경찰 기관’, ‘세무 기관’, ‘법무 기관’(재판, 검찰, 공안조사청……이하 같음) 및 ‘공공직업안정소 및 타 자치기관’(직업안정소, 부현청, 시정촌청……이하 같음)으로 세분화해보면

발생 건수 134건(권력 기관 전체의 약 77%)

검거〃 60건(발생의 약44%)

검거 인원 789명

2 세무 기관

발생 건수 13건(상기와 같음 약 47.5%)

검거〃 6건(상기와 같음 약 46%)

검거 인원 38명

3 법무 기관

발생 건수 11건(상기와 같음 약 6.3%)

검거〃 8건(상기와 같음 약 7.2%)

검거 인원 46명

4 공공직업안정소 및 지방 자치기관

발생 건수 16건(상기와 같음 약 9.2%)

검거〃 10건(상기와 같음 약 63%)

검거 인원 41명

상기와 같으며 ‘경찰 기관’에 대한 것이 압도적으로 많이 발생하고 있으며 기타는 거의 같은 비율이다. 이렇게 경찰 기관에 대한 것이 가장 높은 비율을 보이는 것은 권력 기관 중에서도 가장 경찰이 그들에 대한 접촉면이 많기 때문에 가지는 반감, 혹은 경찰이 다른 권력 기관의 대표적 존재(어떤 의미에서)이기 때문에 이에 손해를 끼침으로서 발생하는 각종 영향력 증대 등 여러 의미를 포함한 목적에 의한 것으로 생각하지만 반면 가장 무장된 실력부대인 경찰에 대한 도전율이 제일 높다는 점에 주의해야 한다. 바꿔 말하면 ‘일본 공산당’의 소위 군사방침을 가장 충실히 실천한 증거로도 볼 수 있는 것이다. 검거율은 ‘법무 기관에 대한 것’이 제일 높고 이어서 ‘공공직업안정소 및 지방 자치기관에 대한 것’, ‘세무 기관에 대한 것’ 순으로, ‘경찰 기관에 대한 것’이 제일 검거율이 낮았던 것은 아이러니하다.

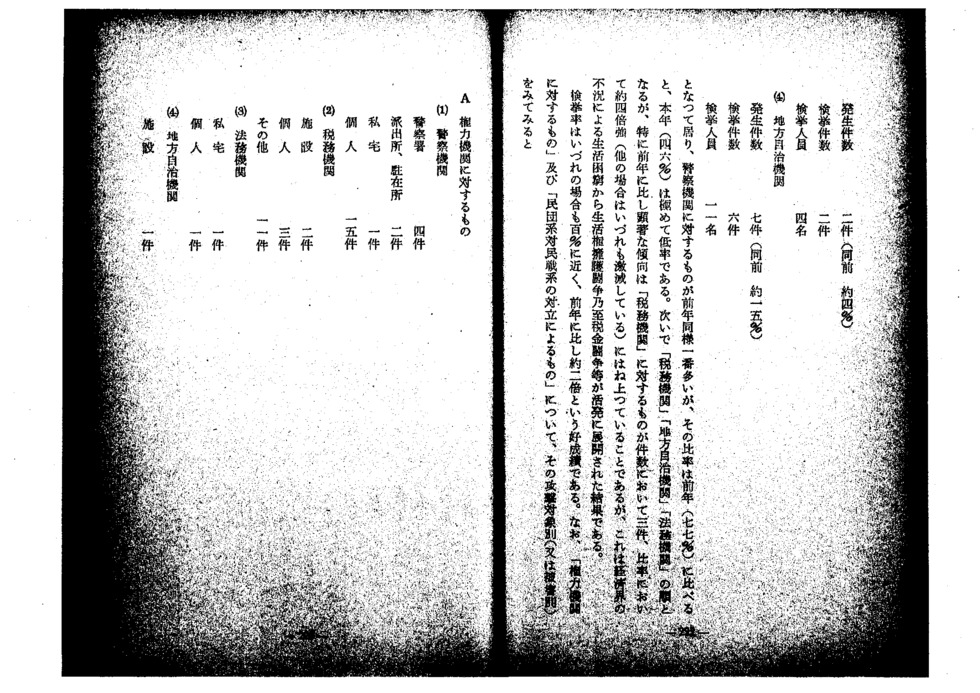

또한, 이들 불법 행위 중 ‘권력 기관에 대한 것’ 및 ‘민단(民団) 대 구 조연(朝連)’의 대립에 의한 것에 대해서도 그 대상별(또는 피해별)로 보면

A 권력 기관에 대한 것

(1)경찰 기관

경찰서 14건

파출소 47건

주재소 13건

개인 42건

(2)세무 기관

시설 3건

사택 1건

개인 2건

(3)법무 기관

시설 5건

사택 1건

개인 3건

(4)공공직업안정소 및 지방 자치기관

시설 9건

사택 2건

개인 2건

B 민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것

’민단(民団)’ 사무소 39건

‘민단民団)’원 사택 46건

’구 조연(朝連)’ 사무소 1건

’구 조연(朝連)’원 사택 1건

개인(양자 합계) 49건

상기와 같다. 시설에 대한 공격은 화염병, 인분 등의 투입이 많고, 사람에 대해서는 폭행, 협박, 상해 등이 많다. ‘민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것’은 거의 ’구 조연(朝連)’계의 일방적 공격에 의한 것이며 ‘민단(民団)’계는 수동적인 처지에 있다. 이는 양자의 역학관계 및 그 (단체의)성격을 여실히 나타내고 있으며 이 투쟁에 의한 인적 피해는 사상자 75명이며 얼마나 양자 대립이 심각한지 상상할 수 있을 것이다.

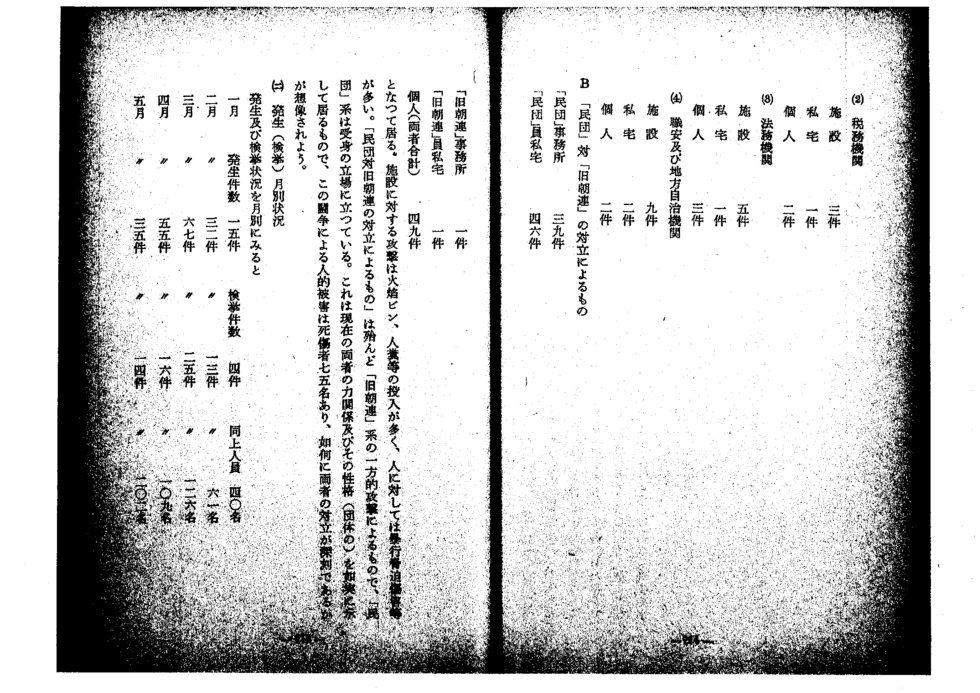

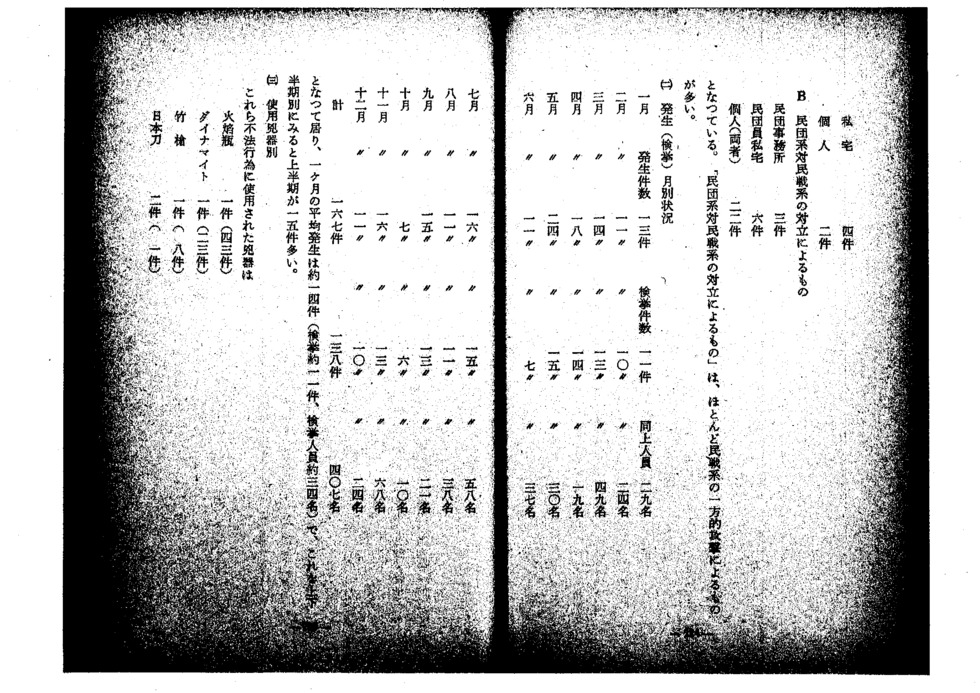

(2)발생(검거)월별 상황

발생 및 검거상황을 월별로 보면

1월 발생 건수 15건 검거 건수 4건 검거 인원 40명

2월 〃 32건 〃 13건 〃 61명

3월 〃 67건 〃. 25건 〃 126명

4월 〃 35건 〃 16건 〃 109명

5월 〃 35건 〃 14건 〃 202명

6월 〃 41건 〃 28건 〃 341명

7월 〃 38건 〃 26건 〃 470명

8월 〃 38건 〃 25건 〃 113명

9월 〃 35건 〃 31건 〃 73명

10월 〃 26건 〃 9건 〃 19명

11월 〃 8건 〃 7건 〃 45명

12월 〃 6건 〃 6건 〃 6명

합계 〃 396건 〃 204건 〃 1,605명

상기와 같으며 1달의 평균 발생 건수는 33건(검거27건, 검거 인원 약 134명)이다. 이를 반기별로 보면 상반기는 245건으로 전체의 약 62%, 하반기는 151건, 38%로 상반기가 압도적으로 많다. 그리고 ‘권력 기관에 대한 것’만을 보면 상반기 133건(76%), 하반기 41건(24%)으로 그 차이는 전체의 경우보다 훨씬 높다. 이 원인은 여러 가지가 있지만 가장 큰 원인은 상기와 같이 ‘일본 공산당’의 군사방침의 영향에 의한 것으로 보인다는 사실은 부정할 수 없다(7월 중순에 발표된 ‘일본 공산당’의 도쿠다(徳田)논문-길거리에서의 군사 활동을 비판한 것-을 계기로 하여 이 종류의 불법 행위가 급감하여 있다).

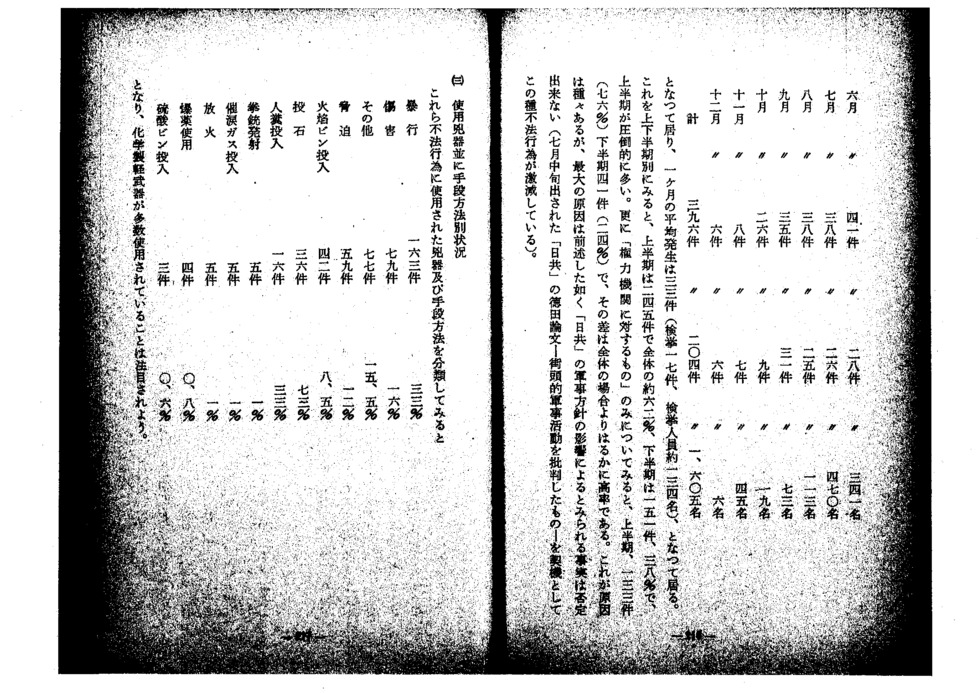

(3)사용흉기 및 수단・방법별 상황

이들 불법 행위에 사용된 흉기 및 수단・방법을 분류해보면

폭행 163건 33%

상해 79건 16%

기타 77건 15,5%

협박 59건 12%

화염병투입 42건 8,5%

투석 36건 73(원문 대로)%

인분 투입 16건 33(원문 대로)%

권총 발사 5건 1%

최루가스투입 5건 1%

방화 5건 1%

폭약사용 4건 0,8%

황산병투입 3건 0,6%

상기와 같으며 화학제 경무기가 다수 사용되는 것은 주목할 만하다.

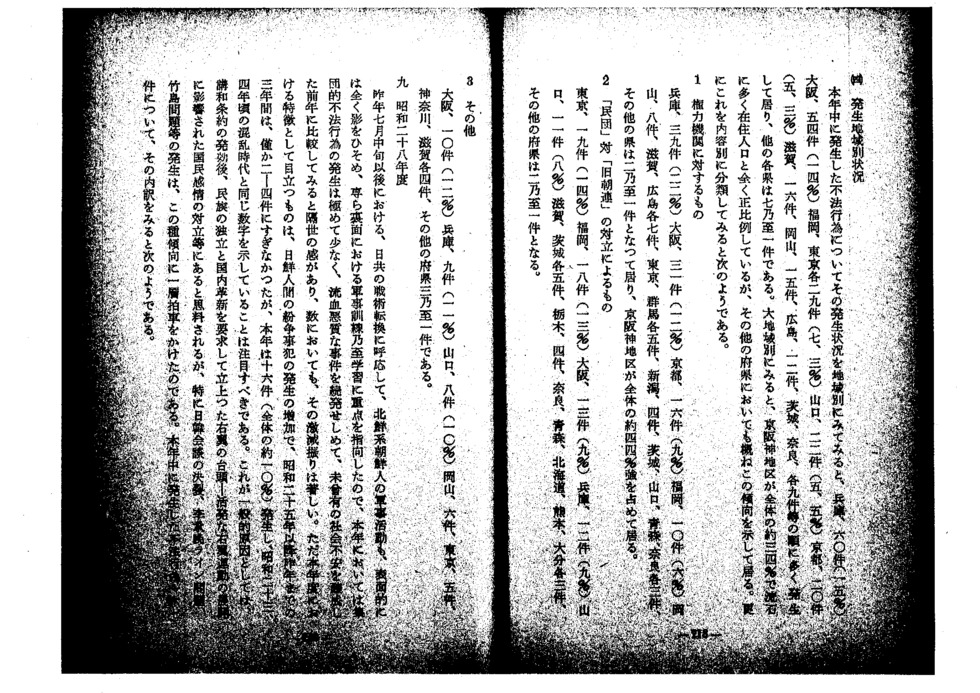

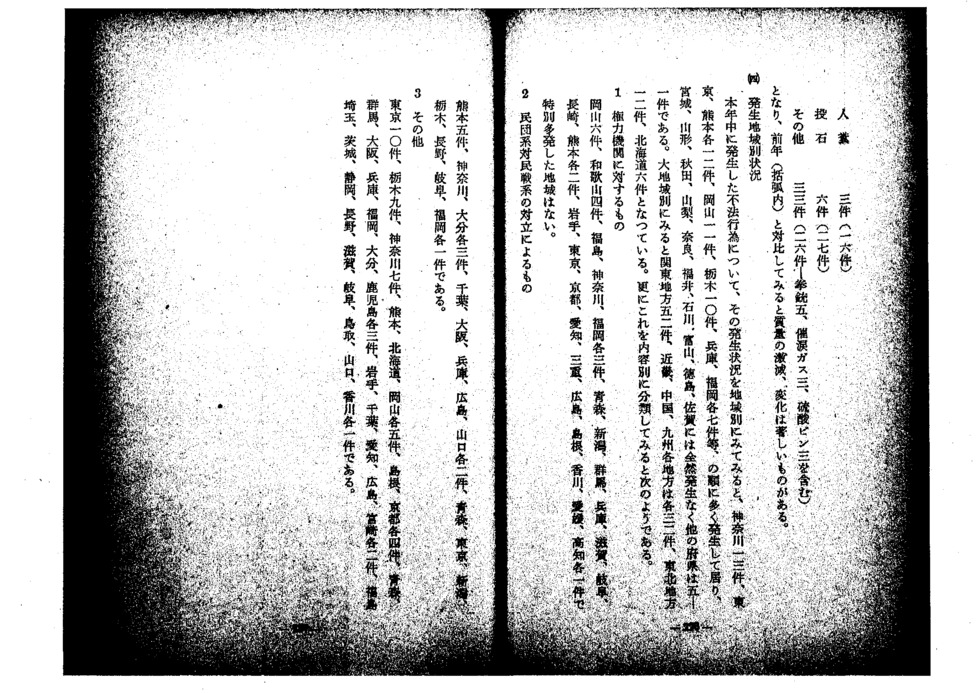

(4)발생지역별 상황

해당 연도 중에 발생한 불법 행위에 대해서 그 발생상황을 지역별로 보면 효고(兵庫) 60건(15%), 오사카(大阪) 54건(14%), 후쿠오카(福岡), 도쿄(東京) 각 29건(7.3%), 야마구치(山口), 22건(5.5%), 교토(京都), 20건(5.3%), 시가(滋賀) 16건, 오카야마(岡山) 15건, 히로시마(広島) 12건, 이바라키(茨城), 나라(奈良) 각 9건의 순으로 발생하고 있으며 다른 각 현(県)은 7건 또는 1건이다. 큰 지역별로 보면 게이한신(京阪神)지구가 전체의 약 34%로 역시 많고 거주 인구와 비례 되어 있으며 기타 부현(府県)에서도 거의 이런 경향을 보인다. 이를 내용별로 분류해보면 다음과 같다.

1 권력 기관에 대한 것

효고(兵庫)39건(22%), 오사카(大阪) 31건(12%), 교토(京都) 16건(9%), 후쿠오카(福岡) 10건(6%), 오카야마(岡山) 8건, 시가(滋賀), 히로시마(広島) 가 7건, 됴쿄(東京), 군마(群馬) 가 5건, 니가타(新潟) 4건, 이바라키(茨城), 야마구치(山口), 아오모리(青森), 나라(奈良) 각3건, 기타 현(県)은 2건 또는 1건으로 게이한신(京阪神)지구가 전체의 약 44% 이상을 차지하고 있다.

2 민단(民団) 대 구 조연(朝連)의 대립에 의한 것

도쿄(東京) 19건(14%)후쿠오카(福岡) 18건(13%), 오사카(大阪) 13건(9%), 효고(兵庫) 12건(9%), 야마구치(山口) 11건(8%), 시가(滋賀), 이바라키(茨城) 각 5건, 도치기(栃木) 4건, 나라(奈良), 아오모리(青森), 홋카이도(北海道), 구마모토(熊本), 오이타(大分) 각 3건, 기타 부현(府県)은 2건 또는 1건이었다.

3 기타

오사카(大阪) 10건(12%), 효고(兵庫) 9건(11%), 야마구치(山口) 8건(10%), 오카야마(岡山) 6건, 도쿄(東京) 5건, 가나가와(神奈川), 시가(滋賀) 가 4건, 기타 부현(府県)이 3건 또는 1건이다.

9 1953년도

전년 7월 중순 이후 일본 공산당의 전술전환에 호응하여 북조선계 조선인의 군사 활동도 표면적으로는 자취를 감추며 오로지 뒤에서 군사훈련 내지 학습에 중점을 두려고 했기 때문에 해당 연도에는 집단적 불법 행위 발생은 극히 적은 상황이었으며 유혈, 악질 한 사건을 속발시켜 유례없는 사회불안을 조성한 전년에 비하면 격세지감을 느끼며 숫자 면에서도 그 감소세는 현저하다. 그러나 해당 연도의 특징으로 눈에 띄는 것은 일본인과 조선인 간의 분쟁사범 발생의 증가이며 1950년 이후 작년까지 3년 동안은 2-4건에 불과했으나 해당 연도는 16건(전체의 약10%) 발생하고 1948, 49년쯤의 혼란 시대와 같은 수치를 보이는 점은 주목할 만하다. 그 일반적 원인으로는 강화조약 발효 후 민족독립과 국내혁신을 요구하고 일어난 우익의 대두-활발한 우익운동 전개에 영향을 받은 국민감정의 대립 등에 있다고 생각하며 특히 한일회담 결렬, 이승만 라인 문제, 다케시마(독도)문제 등의 발생은 이런 경향에 더욱 박차를 가했다. 해당 연도 중에 발생한 불법 행위 167건에 대해서 그 내용을 보면 다음과 같다.

(1)내용별 상황

불법 행위의 내용을 ‘권력 기관에 대한 것’, ‘민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것’ 및 ‘기타’의 3종류로 분류해보면

1 권력 기관에 대한 것

발생 건수 46건(전체의 약 28%)

검거 건수 44건(발생의 약 96%)

검거 인원 107명

2 민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것

발생 건수 31건(전체의 약 18%)

검거 건수 25건(발생의 약 84%)

검거 인원 98명

3 기타

발생 건수 90건(전체의 약 54%)

검거 건수 69건(발생의 약 77%)

검거 인원 202명

상기와 같으며, 발생률은 ‘기타’, ‘권력 기관에 대한 것’, ‘민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것’ 순으로 많고 전년도와 비교해보면 ‘권력 기관에 대한 것’과 ‘기타’가 역전되어 해당 연도는 ‘기타’가 더 많다. 한편으로 검거율은 ‘권력 기관에 대한 것’이 가장 높고, 이어서 ‘민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것’, ‘기타’ 순이다. 그리고 ‘권력 기관에 대한 것’을 ‘경찰 기관’, ‘세무 기관’, ‘법무 기관’(재판, 검찰, 공안조사청……이하 같음) 및 ‘지방 자치기관’(부현(府県)청, 시정초(市町村)청……하 같음)으로 세분화해보면

(1)경찰 기관

발생 건수 21건(권력 기관 전체의 약 46%)

검거 건수 20건

검거 인원 39명

(2)세무 기관

발생 건수 16건(권력 기관 전체의 약 35%)

검거 건수 16건

검거 인원 53명

(3)법무 기관

발생 건수 2건(권력 기관 전체의 약 4%)

검거 건수 2건

검거 인원 4명

(4)지방 자치기관

발생 건수 7건(권력 기관 전체의 약 15%)

검거 건수 6건

검거 인원 11명

상기와 같으며 경찰 기관에 대한 것이 전년과 마찬가지로 가장 많지만, 그 비율은 전년(77%)보다 해당 연도(46%)는 매우 낮다. 이어서 ‘세무 기관’, ‘지방 자치기관’, ‘법무 기관’의 순이며, 특히 전년보다 현저한 경향은 ‘세무 기관’에 대한 것이 건수로는 3건, 비율로는 약 4배 이상(다른 경우는 모두 대폭 감소) 급증한 점이지만 이는 경제계의 불황에 따른 생활고 때문에 생활 옹호 투쟁 내지 세금투쟁 등이 활발하게 전개된 결과이다.

검거율은 모든 경우에서 100%에 가깝고 전년 대비 약 2배라는 좋은 성적이었다. 그리고 ‘권력 기관에 대한 것’ 및 ‘민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것’에 대해서 그 공격 대상별(또는 피해별)로 보면

A 권력 기관에 대한 것

(1)경찰 기관

경찰소 4건

파출소, 주재소 2건

사택 1건

개인 15건

(2)세무 기관

시설 2건

개인 3건

기타 11건

(3)법무 기관

사택 1건

개인 1건

(4)지방 자치기관

시설 1건

사택 4건

개인 2건

B 민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것

민단(民団)사무소 3건

민단(民団)원 사택 6건

개인(양자) 22건

상기와 같다. ‘민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것’은 거의 ‘민전계(民戦系)의 일방적 공격에 의한 것이 많다.

(2)발생(검거)월별상황

1월 발생 건수 13건 검거 건수11건 검거 인원 29명

2월 〃 11〃 〃 10〃 〃 24명

3월 〃 14〃 〃 13〃 〃 49명

4월 〃 18〃 〃 14〃 〃 19명

5월 〃 24〃 〃 15〃 〃 30명

6월 〃 11〃 〃 7〃 〃 37명

7월 〃 16〃 〃 15〃 〃 58명

8월 〃 11〃 〃 11〃 〃 38명

9월 〃 15〃 〃 13〃 〃 21명

10월 〃 7〃 〃 6〃 〃 10명

11월 〃 16〃 〃 13〃 〃 68명

12월 〃 11〃 〃 10〃 〃 24명

계 167건 138건 407명

상기와 같으며 월간 평균 발생 건수는 약 14건(검거 약 11건, 검거 인원 약 34명)이며 이를 반기별로 보면 상반기가 15건 많다.

(3)사용흉기별

이들 불법 행위에 사용된 흉기는

화염병 1건(43건)

다이나마이트 1건(23건)

죽창 1건(8건)

일본도 2건(1건)

인분 3건(16건)

투석 6건(27건)

기타 33건(26건―권총5, 최루가스3, 황산병3을 포함)

상기와 같으며, 전년(괄호내)과 비교해보면 질과 양의 급감, 변화는 매우 크다.

(4)발생지역별 상황

해당 연도 중에 발생한 불법 행위에 대해서 그 발생상황을 지역별로 보면 가나가와(神奈川) 13건, 도쿄(東京), 구마모토(熊本) 각 12건, 오카야마(岡山)11건, 도치기(栃木) 10건, 효고(兵庫), 후쿠오카(福岡) 각 7건의 순으로 발생하고 있으며 미야기(宮城), 야마가타(山形), 아키타(秋田), 야마나시(山梨), 나라(奈良), 후쿠이(福井), 이시카와(石川), 도야마(富山), 도쿠시마(徳島), 사가(佐賀)에서는 전혀 발생하지 않았고 기타 부현(府県)은 5―1건이었다. 큰 지역별로 보면 간토(関東)지방 52건, 긴키(近畿), 주고쿠(中国), 규슈(九州) 각 지방은 각 32건, 도호쿠(東北)지방 12건, 홋카이도(北海道) 6건으로 되어 있다. 그리고 이를 내용별로 분류해보면 다음과 같다.

1 권력 기관에 대한 것

오카야마(岡山) 6건, 와카야마(和歌山) 4건, 후쿠시마(福島), 가나가와(神奈川), 후쿠오카(福岡) 각 3건, 아오모리(青森), 니가타(新潟), 군마(群馬), 효고(兵庫), 시가(滋賀), 기후(岐阜), 나가사키(長崎), 구마모토(熊本) 각 2건, 이와테(岩手), 도쿄(東京), 교토(京都), 아이치(愛知), 미에(三重), 히로시마(広島), 시마네(島根), 가가와(香川), 에히메(愛媛), 고치(高知) 각 1건으로 특별히 잦은 지역은 없다.

2 민단(民団)계 대 민전(民戦)계의 대립에 의한 것

구마모토(熊本) 5건, 가나가와(神奈川), 오이타(大分) 각 3건, 치바(干葉), 오사카(大阪), 효고(兵庫), 히로시마(広島), 야마구치(山口) 각 2건, 아오모리(青森), 도쿄(東京), 니가타(新潟), 도치기(栃木), 나가노(長野), 기후(岐阜), 후쿠오카(福岡) 각 1건이다.

3 기타

도쿄(東京) 10건, 도치기(栃木) 9건, 가나가와(神奈川) 7건, 구마모토(熊本), 홋카이도(北海道), 오카야마(岡山) 각 5건, 시마네(島根), 교토(京都) 각 4건, 아오모리(青森), 군마(群馬), 오사카(大阪), 효고(兵庫), 후쿠오카(福岡), 오이타(大分), 가고시마(鹿児島) 각 3건, 이와테(岩手), 치바(千葉), 아이치(愛知), 히로시마(広島), 미야자키(宮崎) 각 2건, 후쿠시마(福島), 사이타마(埼玉), 이바라키(茨城), 시즈오카(静岡), 나가노(長野), 시가(滋賀), 기후(岐阜), 돗토리(鳥取), 야마구치(山ロ), 가가와(香川) 각 1건이다.

※p187~188의 표에 대해서

원문 표기 중에 표 내부의 한자를 아랍 숫자로 바꾸고 명백한 계산 실수에 대해서는 아래에 수정값을 추가했다.

3 밀입국단속 상황 밀입국자 단속은 1946년 4월부터 개시되었으며 단속 개시 이후 작년까지 8년간의 단속 상황은 아래 표와 같다.

A(총 검거수)

|

검거 수 |

검거자 수 |

도주확인 수 |

강제 송환 수 |

||||

|

검거기관별 |

경찰 |

해상보안청 |

합계 |

||||

|

연도별 |

상륙지 |

상륙지 외 |

합계 |

||||

|

1946 |

17,737 |

1,374 |

19,107 |

3,683 |

15,925 |

||

|

1947 |

5,421 |

716 |

6,137 |

1,467 |

6,296 |

||

|

1948 |

6,455 |

460 |

6,915 |

1,358 |

8,273 |

2,046 |

6,207 |

|

1949 |

7,931 |

1,249 |

9,180 |

729 |

9,909 |

2,700 |

7,663 |

|

1950 |

2,442 |

534 |

2,976 |

330 |

3,306 |

1,170 |

2,319 |

|

1951 |

3,704 |

364 |

4,068 |

721 |

4,789 |

1,143 |

2,172 |

|

1952 |

2,558 |

481 |

3,039 |

371 |

3,410 |

705 |

2,320 |

|

1953 |

1,404 |

499 |

1,903 |

313 |

2,216 |

387 |

2,685 |

|

計 |

47,652 |

5,677 |

53,325 |

3,822 |

57,151 |

13,311 |

45,587 |

B(경찰검거 수)

|

연도별 |

밀입국자 수(상륙지) |

검거율 |

상륙지 외의 검거자 수 |

총 검거자 수 |

강제송환 수 |

||

|

검거 수 |

도주확인 수 |

합계 |

|||||

|

1946 |

17,737 |

3,683 |

21,420 |

83% |

1,374 |

19,111 |

15,925 |

|

1947 |

5,421 |

1,467 |

6,888 |

79% |

716 |

6,137 |

6,296 |

|

1948 |

6,455 |

2,046 |

8,500 |

76% |

460 |

6,915 |

6,207 |

|

1949 |

7,931 |

2,700 |

1,641 |

70% |

1,249 |

9,180 |

7,663 |

|

1950 |

2,442 |

1,170 |

3,612 |

68% |

534 |

2,976 |

2,319 |

|

1951 |

3,704 |

1,143 |

4,847 |

77% |

364 |

4,068 |

2,172 |

|

1952 |

2,558 |

705 |

3,263 |

78% |

481 |

3,039 |

2,320 |

|

1953 |

1,404 |

387 |

1,791 |

78% |

499 |

1,903 |

2,685 |

|

계 |

47,652 |

13,311 |

60,963 |

78% |

5,677 |

53,329 |

45,587 |

p217의 1952년도 ‘(3)사용흉기 및 수단・방법별 상황’ 내용에 대해서

투석(36건)이 ‘73%’, 인분투입(16건)이 ‘33%’로 되어 있으나 계산해보면 각각 ‘7.3%’, ‘3.3%’의 잘못으로 생각된다. 그러나 원문 그대로 기재했다.